जैव-अणु कक्षा 12 रसायन विज्ञान

भूमिका

बच्चों यदि हम बात करें एक जैव-तंत्र की तो यह स्वयं वृद्धि करता है, कायम रहता है तथा स्वयं का पुनर्जनन करता है। जैव-तंत्र की सबसे आश्चर्यजनक बात यह होती है कि यह अजैविक परमाणुओं तथा अणुओं से मिलकर बनता है। इसके ज्ञान का अनुसरण जैव रसायन के क्षेत्र के अंतर्गत आता है। जैव-तंत्र अनेक जटिल जैव अणु जैसे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, न्यूक्लिक अम्ल, लिपिड आदि से मिलकर बनते हैं प्रोटीन तथा कार्बोहाइड्रेट हमारे भोजन के आवश्यक अवयव हैं। ये जैव अणु आपस में अन्योन्यक्रिया करते हैं तथा जैव-प्रणाली का आण्विक आधार बनाते हैं। मानव शरीर प्रोटीन के अणु से मिलकर बना होता है इसके अतिरिक्त कुछ सरल अणु जैसे विटामिन और खनिज लवण भी जीवों की कार्य-प्रणालियों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इनमें से कुछ जैव अणुओं की संरचनाएं एवं कार्य प्रणालियों के बारे में हम इस इकाई के द्वारा जान सकते है।

भूमिका

बच्चों यदि हम बात करें एक जैव-तंत्र की तो यह स्वयं वृद्धि करता है, कायम रहता है तथा स्वयं का पुनर्जनन करता है। जैव-तंत्र की सबसे आश्चर्यजनक बात यह होती है कि यह अजैविक परमाणुओं तथा अणुओं से मिलकर बनता है। इसके ज्ञान का अनुसरण जैव रसायन के क्षेत्र के अंतर्गत आता है। जैव-तंत्र अनेक जटिल जैव अणु जैसे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, न्यूक्लिक अम्ल, लिपिड आदि से मिलकर बनते हैं प्रोटीन तथा कार्बोहाइड्रेट हमारे भोजन के आवश्यक अवयव हैं। ये जैव अणु आपस में अन्योन्यक्रिया करते हैं तथा जैव-प्रणाली का आण्विक आधार बनाते हैं। मानव शरीर प्रोटीन के अणु से मिलकर बना होता है इसके अतिरिक्त कुछ सरल अणु जैसे विटामिन और खनिज लवण भी जीवों की कार्य-प्रणालियों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इनमें से कुछ जैव अणुओं की संरचनाएं एवं कार्य प्रणालियों के बारे में हम इस इकाई के द्वारा जान सकते है।जटिल कार्बनिक यौगिक जो कि जैव-तंत्र की विभिन्न क्रियाओं को सम्पन्न करते है वह जैव अणु कहलाते है। जैव-तंत्र अनेक जटिल जैव अणु जैसे- कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, न्यूक्लीक अम्ल, लिपिड आदि से मिलकर बनते हैं। प्रोटीन तथा कार्बोहाइड्रेट हमारे भोजन के आवश्यक अवयव हैं।

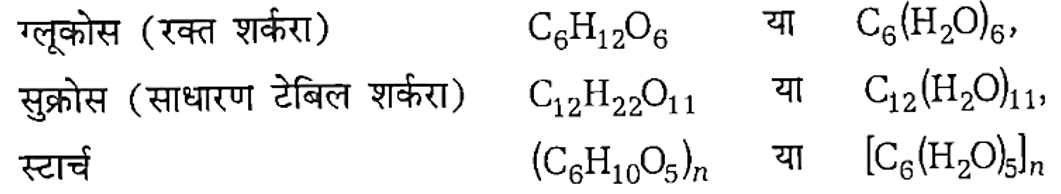

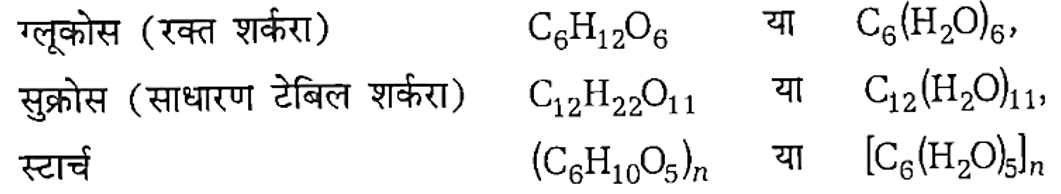

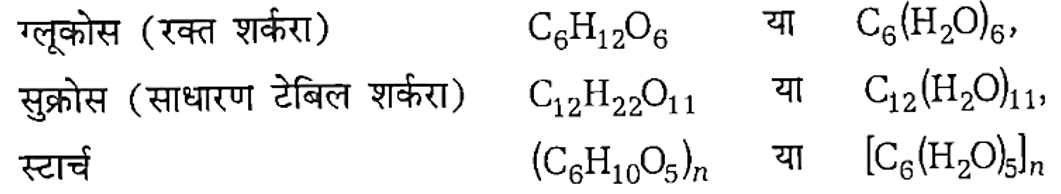

पहले यह माना जाता था कि कार्बोहाइड्रेट C,H तथा O युक्त पॉलिहाइड्रिक ऐल्डिहाइड तथा कीटोन होते है। इनमें हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन का अनुपात 2:1 होता है तथा इनका सरलतम् सूत्र CH2O होता है। अत: कार्बोंहाइड्रेट कार्बन के हाइड्रेट भी कहलाते है। इनका सामान्य सूत्र Cx(H2O)yहोता है। उदाहरण

ग्लूकोस (रक्त शर्करा) C6H12O6 या C6(H2O)6

सुक्रोस (साधारण टेबिल शर्करा) C12H22O11 याC12(H2O)11

स्टार्च (C6H10O5)n या [C6(H2O)]n

परन्तु रेमनोस (C6H12O5), फ्यूक्लोस (C6H12O5),2-डीऑक्सीराइबोस (C5H10O4) इसके अपवाद हैं। इसके अतिरिक्त यह भी आवश्यक नहीं कि सभी यौगिक जिनका सूत्र Cx(H2O)y हो, वे कार्बोहाइड्रेट हो।

भूमिका

बच्चों यदि हम बात करें एक जैव-तंत्र की तो यह स्वयं वृद्धि करता है, कायम रहता है तथा स्वयं का पुनर्जनन करता है। जैव-तंत्र की सबसे आश्चर्यजनक बात यह होती है कि यह अजैविक परमाणुओं तथा अणुओं से मिलकर बनता है। इसके ज्ञान का अनुसरण जैव रसायन के क्षेत्र के अंतर्गत आता है। जैव-तंत्र अनेक जटिल जैव अणु जैसे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, न्यूक्लिक अम्ल, लिपिड आदि से मिलकर बनते हैं प्रोटीन तथा कार्बोहाइड्रेट हमारे भोजन के आवश्यक अवयव हैं। ये जैव अणु आपस में अन्योन्यक्रिया करते हैं तथा जैव-प्रणाली का आण्विक आधार बनाते हैं। मानव शरीर प्रोटीन के अणु से मिलकर बना होता है इसके अतिरिक्त कुछ सरल अणु जैसे विटामिन और खनिज लवण भी जीवों की कार्य-प्रणालियों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इनमें से कुछ जैव अणुओं की संरचनाएं एवं कार्य प्रणालियों के बारे में हम इस इकाई के द्वारा जान सकते है।जटिल कार्बनिक यौगिक जो कि जैव-तंत्र की विभिन्न क्रियाओं को सम्पन्न करते है वह जैव अणु कहलाते है। जैव-तंत्र अनेक जटिल जैव अणु जैसे- कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, न्यूक्लीक अम्ल, लिपिड आदि से मिलकर बनते हैं। प्रोटीन तथा कार्बोहाइड्रेट हमारे भोजन के आवश्यक अवयव हैं।

पहले यह माना जाता था कि कार्बोहाइड्रेट C,H तथा O युक्त पॉलिहाइड्रिक ऐल्डिहाइड तथा कीटोन होते है। इनमें हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन का अनुपात 2:1 होता है तथा इनका सरलतम् सूत्र CH2O होता है। अत: कार्बोंहाइड्रेट कार्बन के हाइड्रेट भी कहलाते है। इनका सामान्य सूत्र Cx(H2O)yहोता है। उदाहरण

ग्लूकोस (रक्त शर्करा) C6H12O6 या C6(H2O)6

सुक्रोस (साधारण टेबिल शर्करा) C12H22O11 याC12(H2O)11

स्टार्च (C6H10O5)n या [C6(H2O)]n

परन्तु रेमनोस (C6H12O5), फ्यूक्लोस (C6H12O5),2-डीऑक्सीराइबोस (C5H10O4) इसके अपवाद हैं। इसके अतिरिक्त यह भी आवश्यक नहीं कि सभी यौगिक जिनका सूत्र Cx(H2O)y हो, वे कार्बोहाइड्रेट हो।

भूमिका

बच्चों यदि हम बात करें एक जैव-तंत्र की तो यह स्वयं वृद्धि करता है, कायम रहता है तथा स्वयं का पुनर्जनन करता है। जैव-तंत्र की सबसे आश्चर्यजनक बात यह होती है कि यह अजैविक परमाणुओं तथा अणुओं से मिलकर बनता है। इसके ज्ञान का अनुसरण जैव रसायन के क्षेत्र के अंतर्गत आता है। जैव-तंत्र अनेक जटिल जैव अणु जैसे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, न्यूक्लिक अम्ल, लिपिड आदि से मिलकर बनते हैं प्रोटीन तथा कार्बोहाइड्रेट हमारे भोजन के आवश्यक अवयव हैं। ये जैव अणु आपस में अन्योन्यक्रिया करते हैं तथा जैव-प्रणाली का आण्विक आधार बनाते हैं। मानव शरीर प्रोटीन के अणु से मिलकर बना होता है इसके अतिरिक्त कुछ सरल अणु जैसे विटामिन और खनिज लवण भी जीवों की कार्य-प्रणालियों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इनमें से कुछ जैव अणुओं की संरचनाएं एवं कार्य प्रणालियों के बारे में हम इस इकाई के द्वारा जान सकते है।जटिल कार्बनिक यौगिक जो कि जैव-तंत्र की विभिन्न क्रियाओं को सम्पन्न करते है वह जैव अणु कहलाते है। जैव-तंत्र अनेक जटिल जैव अणु जैसे- कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, न्यूक्लीक अम्ल, लिपिड आदि से मिलकर बनते हैं। प्रोटीन तथा कार्बोहाइड्रेट हमारे भोजन के आवश्यक अवयव हैं।

पहले यह माना जाता था कि कार्बोहाइड्रेट C,H तथा O युक्त पॉलिहाइड्रिक ऐल्डिहाइड तथा कीटोन होते है। इनमें हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन का अनुपात 2:1 होता है तथा इनका सरलतम् सूत्र CH2O होता है। अत: कार्बोंहाइड्रेट कार्बन के हाइड्रेट भी कहलाते है। इनका सामान्य सूत्र Cx(H2O)yहोता है। उदाहरण

ग्लूकोस (रक्त शर्करा) C6H12O6 या C6(H2O)6

सुक्रोस (साधारण टेबिल शर्करा) C12H22O11 याC12(H2O)11

स्टार्च (C6H10O5)n या [C6(H2O)]n

परन्तु रेमनोस (C6H12O5), फ्यूक्लोस (C6H12O5),2-डीऑक्सीराइबोस (C5H10O4) इसके अपवाद हैं। इसके अतिरिक्त यह भी आवश्यक नहीं कि सभी यौगिक जिनका सूत्र Cx(H2O)y हो, वे कार्बोहाइड्रेट हो।

कार्बोहाइड्रेट

बच्चों कार्बोहाइड्रेट मुख्य रूप से पौधों द्वारा उत्पन्न किए जाते हैं तथा प्राकृतिक कार्बनिक यौगिकों का बड़ा समूह बनाते हैं। इनके कुछ सामान्य उदाहरण इक्षु -शर्करा, ग्लूकोस तथा स्टार्च (मंड) आदि हैं। इनमें से अधिकांश का सामान्य सूत्र Cx(H2O)y होता है तथा पहले इन्हें कार्बन के हाइड्रेट माना जाता था जिसके कारण इनका नाम कार्बोहाइड्रेट व्युत्पन्न हुआ। उदाहरण के लिए, ग्लूकोस का सूत्र (C6H12O6) यहाँ दिए सामान्य सूत्र C6(H2O)6 के जैसा है। परंतु वे सभी यौगिक जो इस सूत्र के जैसे हैं, वे सभी कार्बोहाइड्रेट के रूप में वर्गीकृत नहीं किए जा सकते है। ऐसीटिक अम्ल (CH3COOH) का सूत्र इस सामान्य सूत्र C2(H2O)2 में सही बैठता है परंतु यह कार्बोहाइड्रेट नहीं है। इसी प्रकार रैमनोज (C6H12O5) एक कार्बोहाइड्रेट है परंतु इस परिभाषा में यह सही नहीं बैठता। बहुत सी अभिक्रियाएं यह प्रदर्शित करती हैं कि इनमें एक विशिष्ट प्रकार्यात्मक समूह उपस्थित होता है। रासायनिक रूप से कार्बोहाइड्रेटों को ध्रुवण घूर्णक पॉलिहाइड्रॉक्सी ऐल्डिहाइड अथवा कीटोन अथवा उन यौगिकों की तरह परिभाषित किया जा सकता है जो जलअपघटन के बाद इस प्रकार की इकाइयाँ देते हैं। कुछ कार्बोहाइड्रेटों को जो स्वाद में मीठे होते हैं, शर्करा कहते हैं। घरेलू उपयोग में आने वाली सामान्य शर्करा को सुक्रोस कहते हैं। जबकि दुग्ध में पाए जाने वाली शर्करा को दुग्ध-शर्करा या लैक्टोस कहते है। कार्बोहाइड्रेटों को सैकैराइड भी कहते हैं [ग्रीक; सैकेरॉन (Sekcharon) का तात्पर्य शर्करा है]।

कार्बोहाइड्रेट

बच्चों कार्बोहाइड्रेट मुख्य रूप से पौधों द्वारा उत्पन्न किए जाते हैं तथा प्राकृतिक कार्बनिक यौगिकों का बड़ा समूह बनाते हैं। इनके कुछ सामान्य उदाहरण इक्षु -शर्करा, ग्लूकोस तथा स्टार्च (मंड) आदि हैं। इनमें से अधिकांश का सामान्य सूत्र Cx(H2O)y होता है तथा पहले इन्हें कार्बन के हाइड्रेट माना जाता था जिसके कारण इनका नाम कार्बोहाइड्रेट व्युत्पन्न हुआ। उदाहरण के लिए, ग्लूकोस का सूत्र (C6H12O6) यहाँ दिए सामान्य सूत्र C6(H2O)6 के जैसा है। परंतु वे सभी यौगिक जो इस सूत्र के जैसे हैं, वे सभी कार्बोहाइड्रेट के रूप में वर्गीकृत नहीं किए जा सकते है। ऐसीटिक अम्ल (CH3COOH) का सूत्र इस सामान्य सूत्र C2(H2O)2 में सही बैठता है परंतु यह कार्बोहाइड्रेट नहीं है। इसी प्रकार रैमनोज (C6H12O5) एक कार्बोहाइड्रेट है परंतु इस परिभाषा में यह सही नहीं बैठता। बहुत सी अभिक्रियाएं यह प्रदर्शित करती हैं कि इनमें एक विशिष्ट प्रकार्यात्मक समूह उपस्थित होता है। रासायनिक रूप से कार्बोहाइड्रेटों को ध्रुवण घूर्णक पॉलिहाइड्रॉक्सी ऐल्डिहाइड अथवा कीटोन अथवा उन यौगिकों की तरह परिभाषित किया जा सकता है जो जलअपघटन के बाद इस प्रकार की इकाइयाँ देते हैं। कुछ कार्बोहाइड्रेटों को जो स्वाद में मीठे होते हैं, शर्करा कहते हैं। घरेलू उपयोग में आने वाली सामान्य शर्करा को सुक्रोस कहते हैं। जबकि दुग्ध में पाए जाने वाली शर्करा को दुग्ध-शर्करा या लैक्टोस कहते है। कार्बोहाइड्रेटों को सैकैराइड भी कहते हैं [ग्रीक; सैकेरॉन (Sekcharon) का तात्पर्य शर्करा है]।

कार्बोहाइड्रेट

बच्चों कार्बोहाइड्रेट मुख्य रूप से पौधों द्वारा उत्पन्न किए जाते हैं तथा प्राकृतिक कार्बनिक यौगिकों का बड़ा समूह बनाते हैं। इनके कुछ सामान्य उदाहरण इक्षु -शर्करा, ग्लूकोस तथा स्टार्च (मंड) आदि हैं। इनमें से अधिकांश का सामान्य सूत्र Cx(H2O)y होता है तथा पहले इन्हें कार्बन के हाइड्रेट माना जाता था जिसके कारण इनका नाम कार्बोहाइड्रेट व्युत्पन्न हुआ। उदाहरण के लिए, ग्लूकोस का सूत्र (C6H12O6) यहाँ दिए सामान्य सूत्र C6(H2O)6 के जैसा है। परंतु वे सभी यौगिक जो इस सूत्र के जैसे हैं, वे सभी कार्बोहाइड्रेट के रूप में वर्गीकृत नहीं किए जा सकते है। ऐसीटिक अम्ल (CH3COOH) का सूत्र इस सामान्य सूत्र C2(H2O)2 में सही बैठता है परंतु यह कार्बोहाइड्रेट नहीं है। इसी प्रकार रैमनोज (C6H12O5) एक कार्बोहाइड्रेट है परंतु इस परिभाषा में यह सही नहीं बैठता। बहुत सी अभिक्रियाएं यह प्रदर्शित करती हैं कि इनमें एक विशिष्ट प्रकार्यात्मक समूह उपस्थित होता है। रासायनिक रूप से कार्बोहाइड्रेटों को ध्रुवण घूर्णक पॉलिहाइड्रॉक्सी ऐल्डिहाइड अथवा कीटोन अथवा उन यौगिकों की तरह परिभाषित किया जा सकता है जो जलअपघटन के बाद इस प्रकार की इकाइयाँ देते हैं। कुछ कार्बोहाइड्रेटों को जो स्वाद में मीठे होते हैं, शर्करा कहते हैं। घरेलू उपयोग में आने वाली सामान्य शर्करा को सुक्रोस कहते हैं। जबकि दुग्ध में पाए जाने वाली शर्करा को दुग्ध-शर्करा या लैक्टोस कहते है। कार्बोहाइड्रेटों को सैकैराइड भी कहते हैं [ग्रीक; सैकेरॉन (Sekcharon) का तात्पर्य शर्करा है]।

कार्बोहाइड्रेट

बच्चों कार्बोहाइड्रेट मुख्य रूप से पौधों द्वारा उत्पन्न किए जाते हैं तथा प्राकृतिक कार्बनिक यौगिकों का बड़ा समूह बनाते हैं। इनके कुछ सामान्य उदाहरण इक्षु -शर्करा, ग्लूकोस तथा स्टार्च (मंड) आदि हैं। इनमें से अधिकांश का सामान्य सूत्र Cx(H2O)y होता है तथा पहले इन्हें कार्बन के हाइड्रेट माना जाता था जिसके कारण इनका नाम कार्बोहाइड्रेट व्युत्पन्न हुआ। उदाहरण के लिए, ग्लूकोस का सूत्र (C6H12O6) यहाँ दिए सामान्य सूत्र C6(H2O)6 के जैसा है। परंतु वे सभी यौगिक जो इस सूत्र के जैसे हैं, वे सभी कार्बोहाइड्रेट के रूप में वर्गीकृत नहीं किए जा सकते है। ऐसीटिक अम्ल (CH3COOH) का सूत्र इस सामान्य सूत्र C2(H2O)2 में सही बैठता है परंतु यह कार्बोहाइड्रेट नहीं है। इसी प्रकार रैमनोज (C6H12O5) एक कार्बोहाइड्रेट है परंतु इस परिभाषा में यह सही नहीं बैठता। बहुत सी अभिक्रियाएं यह प्रदर्शित करती हैं कि इनमें एक विशिष्ट प्रकार्यात्मक समूह उपस्थित होता है। रासायनिक रूप से कार्बोहाइड्रेटों को ध्रुवण घूर्णक पॉलिहाइड्रॉक्सी ऐल्डिहाइड अथवा कीटोन अथवा उन यौगिकों की तरह परिभाषित किया जा सकता है जो जलअपघटन के बाद इस प्रकार की इकाइयाँ देते हैं। कुछ कार्बोहाइड्रेटों को जो स्वाद में मीठे होते हैं, शर्करा कहते हैं। घरेलू उपयोग में आने वाली सामान्य शर्करा को सुक्रोस कहते हैं। जबकि दुग्ध में पाए जाने वाली शर्करा को दुग्ध-शर्करा या लैक्टोस कहते है। कार्बोहाइड्रेटों को सैकैराइड भी कहते हैं [ग्रीक; सैकेरॉन (Sekcharon) का तात्पर्य शर्करा है]।

कार्बोहाइड्रेट का वर्गीकरण

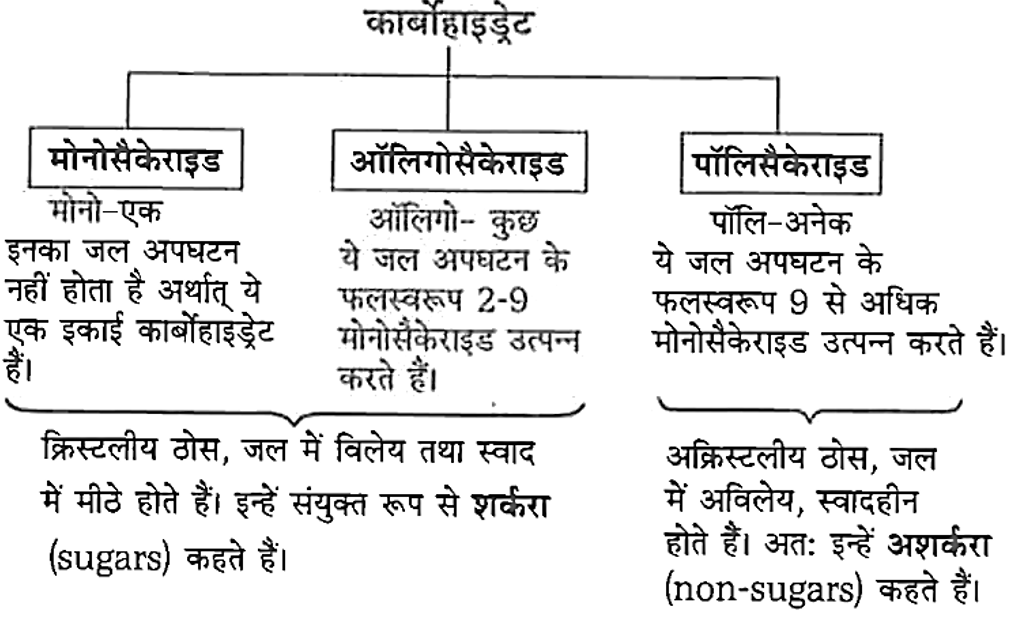

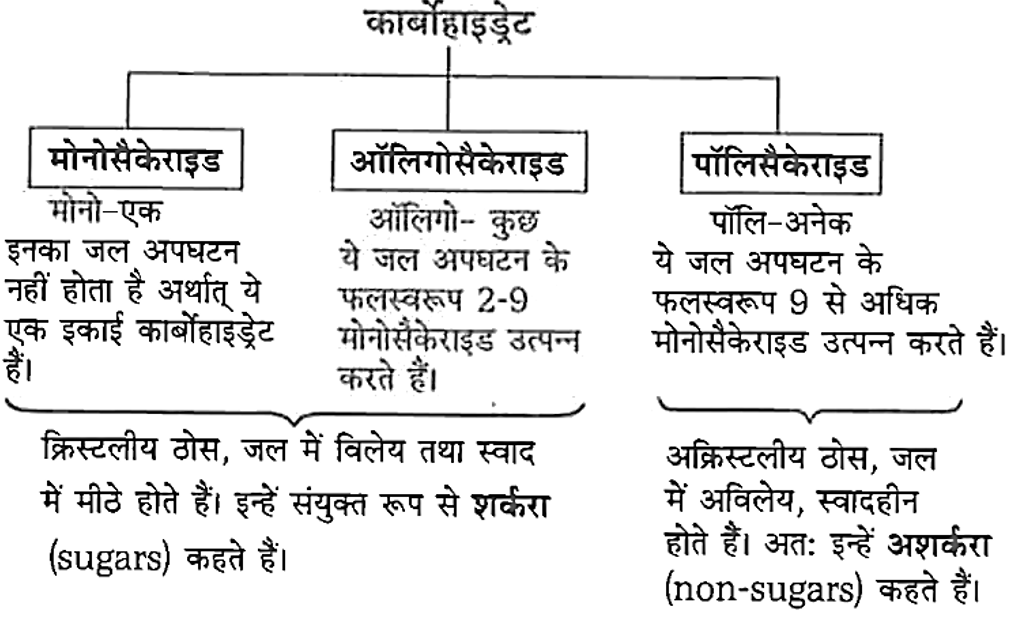

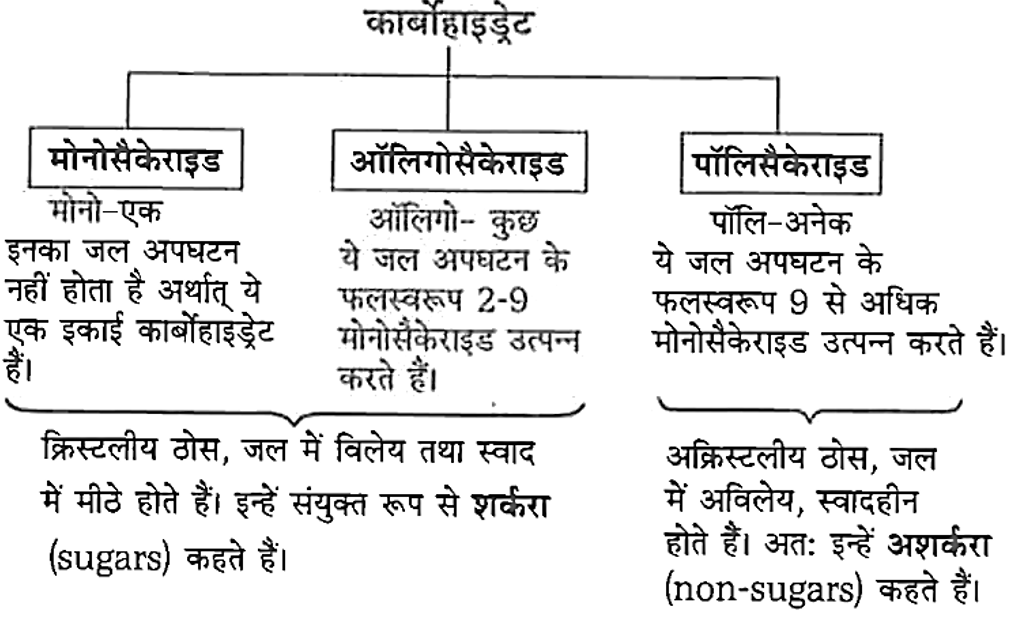

कार्बोहाइड्रेटों को जलअपघटन में उनके व्यवहार के आधार पर मुख्यत: निम्नलिखित तीन वर्गों में वर्गीकृत किया गया है।

(i) मोनोसैकैराइड

वे कार्बोहाइड्रेट जिसको पॉलीहाइड्राक्सी ऐल्डिहाइड अथवा कीटोन के और अधिक सरल यौगिकों में जल अपघटित नहीं किया जा सकता, मोनोसैकैराइड कहलाते हैं। लगभग 20 मोनोसैकैराइड प्रकृति में ज्ञात हैं। इसके कुछ सामान्य उदाहरण ग्लूकोस, फ्रक्टोज, राइबोस आदि हैं।(ii) ओलिगोसैकैराइड

वे कार्बोहाइड्रेट जिनके जलअपघटन से मोनोसैकैराइड की दो से दस तक इकाइयाँ प्राप्त होती हैं, ओलिगोसैकैराइड कहलाते हैं। जलअपघटन से प्राप्त मोनोसैकैराइडों की संख्या के आधार पर इन्हें पुनः डाइसैकैराइड, ट्राइसैकैराइड, टेट्रासैकैराइड आदि में वर्गीकृत किया गया है। इनमें से डाइसैकेराइड प्रमुख हैं। डाइसैकैराइड के जलअपघटन से प्राप्त दो मोनोसैकैराइड इकाइयाँ समान अथवा भिन्न हो सकती हैं। उदाहरण के लिए, सूक्रोस जल अपघटन द्वारा ग्लूकोस व फ्रक्टोज़ की एक-एक इकाई देता है, जबकि माल्टोस से प्राप्त दोनों इकाइयाँ केवल ग्लूकोस की होती हैं।(iii) पॉलीसैकेराइड

वे कार्बोहाइड्रेट जिनके जल अपघटन पर अत्यधिक संख्या में मोनोसकैराइड इकाइयाँ प्राप्त होती हैं, पॉलीसैकेराइड कहलाते हैं। इसके कुछ प्रमुख उदाहरण स्टार्च, सेलुलोस, ग्लाइकोजन तथा गोंद आदि हैं। पॉलीसैकेराइड स्वाद में मोठे नहीं होते है अतः इन्हें अशर्करा भी कहते हैं।कार्बोहाइड्रेट को अपचायी एवं अनपचायी शर्करा में भी वर्गीकृत किया जा सकता है। उन सभी कार्बोहाइड्रेटों को जो फेहलिंग विलयन तथा टॉलेन अभिकर्मक को अपचयित कर देते हैं, अपचायी शर्करा कहा जाता है। सभी मोनोसैकैराइड चाहे वे ऐल्डोस हों अथवा कीटोस, अपचायी शर्करा होती है।

यदि डाइसैकैराइड में मोनोसैकैराइडों के अपचायी समूह जैसे ऐल्डिहाइड अथवा कीटोन बंध द्वारा जुड़े हुए हों तो वह अनअपचायी शर्करा होती है। उदाहरण के लिए, सूक्रोस। दूसरी ओर यदि शर्करा में ये प्रकार्यात्मक समूह मुक्त (उपस्थित न) हों तो यह अपचायी शर्करा कहलाती है। उदाहरण के लिए, माल्टोस तथा लेक्टोस।

कार्बोहाइड्रेटों का वर्गीकरण

कार्बोहाइड्रेटों को जलअपघटन में उनके व्यवह्मार के आधार पर मुख्यतः निम्नलिखित तीन वर्गों में वर्गीकृत किया गया है।

(i) मोनोसैकैराइड :

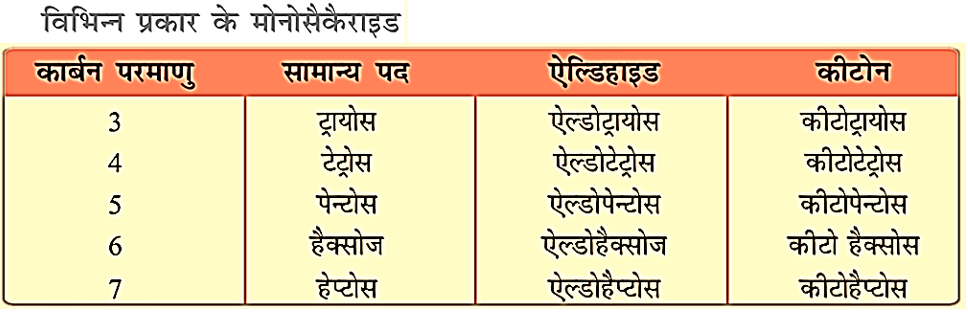

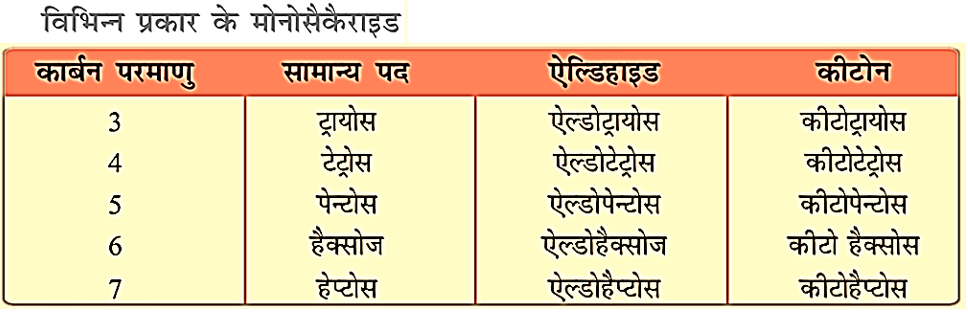

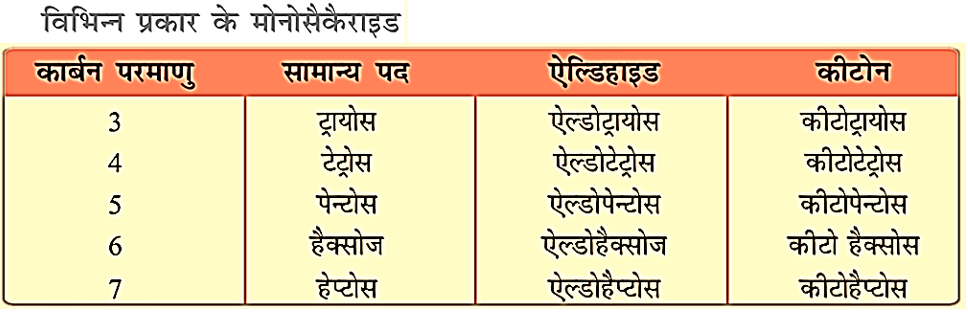

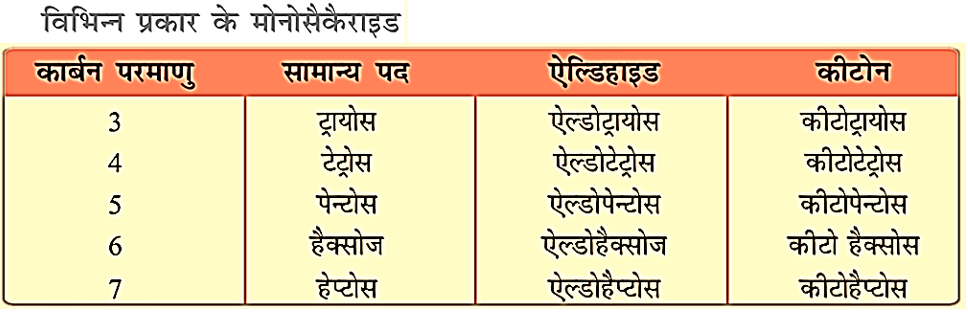

वे कार्बोहाइड्रेट जिसको पॉलिहाइड्राक्सी ऐल्डिहाइड अथवा कीटोन के और अधिक सरल यौगिकों में जल अपघटित नहीं किया जा सकता, मोनोसैकैराइड कहलाते हैं। इसके कुछ सामान्य उदाहरण ग्लूकोस, फ्रक्टोस, राइबोस आदि हैं।कार्बन परमाणुओं की संख्या एवं प्रकार्यात्मक समूह के आधार पर मोनोसैकेराइड को पुनः वर्गीकृत किया जा सकता है। यदि मोनोसैकेराइड में ऐल्डिहाइड समूह है तो उसे ऐल्डोस और यदि उसमें कीटो समूह है तो उसे कीटोस कहते हैं। मोनोसैकेराइड में निहित कार्बन परमाणुओं की संख्या को भी नाम में सम्मिलित किया जाता है जो कि सारणी में दिए गए उदाहरणों से स्पष्ट है-

सारणी 14.1

कार्बोहाइड्रेटों का वर्गीकरण

कार्बोहाइड्रेटों को जलअपघटन में उनके व्यवह्मार के आधार पर मुख्यतः निम्नलिखित तीन वर्गों में वर्गीकृत किया गया है।

(i) मोनोसैकैराइड :

वे कार्बोहाइड्रेट जिसको पॉलिहाइड्राक्सी ऐल्डिहाइड अथवा कीटोन के और अधिक सरल यौगिकों में जल अपघटित नहीं किया जा सकता, मोनोसैकैराइड कहलाते हैं। इसके कुछ सामान्य उदाहरण ग्लूकोस, फ्रक्टोस, राइबोस आदि हैं।कार्बन परमाणुओं की संख्या एवं प्रकार्यात्मक समूह के आधार पर मोनोसैकेराइड को पुनः वर्गीकृत किया जा सकता है। यदि मोनोसैकेराइड में ऐल्डिहाइड समूह है तो उसे ऐल्डोस और यदि उसमें कीटो समूह है तो उसे कीटोस कहते हैं। मोनोसैकेराइड में निहित कार्बन परमाणुओं की संख्या को भी नाम में सम्मिलित किया जाता है जो कि सारणी में दिए गए उदाहरणों से स्पष्ट है-

सारणी 14.1

कार्बोहाइड्रेटों का वर्गीकरण

कार्बोहाइड्रेटों को जलअपघटन में उनके व्यवह्मार के आधार पर मुख्यतः निम्नलिखित तीन वर्गों में वर्गीकृत किया गया है।

(i) मोनोसैकैराइड :

वे कार्बोहाइड्रेट जिसको पॉलिहाइड्राक्सी ऐल्डिहाइड अथवा कीटोन के और अधिक सरल यौगिकों में जल अपघटित नहीं किया जा सकता, मोनोसैकैराइड कहलाते हैं। इसके कुछ सामान्य उदाहरण ग्लूकोस, फ्रक्टोस, राइबोस आदि हैं।कार्बन परमाणुओं की संख्या एवं प्रकार्यात्मक समूह के आधार पर मोनोसैकेराइड को पुनः वर्गीकृत किया जा सकता है। यदि मोनोसैकेराइड में ऐल्डिहाइड समूह है तो उसे ऐल्डोस और यदि उसमें कीटो समूह है तो उसे कीटोस कहते हैं। मोनोसैकेराइड में निहित कार्बन परमाणुओं की संख्या को भी नाम में सम्मिलित किया जाता है जो कि सारणी में दिए गए उदाहरणों से स्पष्ट है-

सारणी 14.1

OMR (One Minute Revision)

कार्बोहाइड्रेट प्रकृति में पाये जाने वाले C, H व O से बने ध्रुवण घूर्णक पॉलीहाइड्रॉक्सी ऐल्डिहाइड अथवा कीटोन होते हैं, अथवा ऐसे अणु होते हैं जो इन्हें जल-अपघटन पर उत्पन्न करते हैं। इन्हें मुख्य रूप से तीन वर्गों-मोनोसैकेराइड, डाइसैकेराइड तथा पॉलीसैकेराइड में वर्गीकृत किया गया है। इनका मुख्य कार्य शरीर को ऊर्जा प्रदान करना है।

(ii) ओलिगोसैकैराइड :

वे कार्बोहाइड्रेट जिनके जलअपघटन से मोनोसैकैराइड की दो से दस तक इकाइयाँ प्राप्त होती हैं, ओलिगोसैकेराइड कहलाते हैं। जलअपघटन से प्राप्त मोनोसैकेराइडों की संख्या के आधार पर इन्हें पुन: डाइसैकेराइड, ट्राइसैकेराइड, टेट्रासैकेराइड आदि में वर्गीकृत किया गया है। इनमें से डाइसैकेराइड प्रमुख हैं। डाइसैकेराइड के जलअपघटन से प्राप्त दो मोनोसैकेराइड इकाइयाँ समान अथवा भिन्न हो सकती हैं। उदाहरणार्थ, सूकोस जल अपघटन द्वारा ग्लूकोस व फ्रक्टोस की एक-एक इकाई देता है, जबकि माल्टोस से प्राप्त दोनों इकाइयाँ केवल ग्लूकोस की होती हैं।

(ii) ओलिगोसैकैराइड :

वे कार्बोहाइड्रेट जिनके जलअपघटन से मोनोसैकैराइड की दो से दस तक इकाइयाँ प्राप्त होती हैं, ओलिगोसैकेराइड कहलाते हैं। जलअपघटन से प्राप्त मोनोसैकेराइडों की संख्या के आधार पर इन्हें पुन: डाइसैकेराइड, ट्राइसैकेराइड, टेट्रासैकेराइड आदि में वर्गीकृत किया गया है। इनमें से डाइसैकेराइड प्रमुख हैं। डाइसैकेराइड के जलअपघटन से प्राप्त दो मोनोसैकेराइड इकाइयाँ समान अथवा भिन्न हो सकती हैं। उदाहरणार्थ, सूकोस जल अपघटन द्वारा ग्लूकोस व फ्रक्टोस की एक-एक इकाई देता है, जबकि माल्टोस से प्राप्त दोनों इकाइयाँ केवल ग्लूकोस की होती हैं।

(ii) ओलिगोसैकैराइड :

वे कार्बोहाइड्रेट जिनके जलअपघटन से मोनोसैकैराइड की दो से दस तक इकाइयाँ प्राप्त होती हैं, ओलिगोसैकेराइड कहलाते हैं। जलअपघटन से प्राप्त मोनोसैकेराइडों की संख्या के आधार पर इन्हें पुन: डाइसैकेराइड, ट्राइसैकेराइड, टेट्रासैकेराइड आदि में वर्गीकृत किया गया है। इनमें से डाइसैकेराइड प्रमुख हैं। डाइसैकेराइड के जलअपघटन से प्राप्त दो मोनोसैकेराइड इकाइयाँ समान अथवा भिन्न हो सकती हैं। उदाहरणार्थ, सूकोस जल अपघटन द्वारा ग्लूकोस व फ्रक्टोस की एक-एक इकाई देता है, जबकि माल्टोस से प्राप्त दोनों इकाइयाँ केवल ग्लूकोस की होती हैं।

मोनोसैकैराइड

कार्बन परमाणुओं की संख्या एवं प्रकार्यात्मक समूह के आधार पर मोनोसैकैराइड को पुनः वर्गीकृत किया जा सकता है। यदि मोनोसैकैराइड में ऐल्डिहाइड समूह है तो उसे ऐल्डोस और यदि उसमें कीटो समूह है तो उसे कीटोस कहते हैं। मोनोसैकैराइड में उपस्थित कार्बन परमाणुओं की संख्या को भी नाम में सम्मिलित किया जाता है जो कि नीचे सारणी 14.1 में दिए गए उदाहरणों से स्पष्ट है-

सारणी 14.1

(iii) पॉलिसैकेराइड :

वे कार्बोहाइड्रेट जिनके जल अपघटन पर अत्यधिक संख्या में मोनोसैकेराइड इकाइयाँ प्राप्त होती हैं पॉलिसैकेराइड कहलाते हैं। इसके कुछ प्रमुख उदाहरण स्टार्च, सेलुलोस, ग्लाइकोजन आदि हैं। पॉलिसैकेराइड स्वाद में मीठे नहीं होते अतः इन्हें अशर्करा भी कहते हैं।

कार्बोहाइड्रेट को अपचायी एवं अनपचायी शर्करा में भी वर्गीकृत किया जा सकता है।

अपचायी शर्करा - वे सभी कार्बोहाइड्रेटों जो फेलिंग विलयन तथा टॉलेन अभिकर्मक में अपचित हो जाते है, अपचायी शर्करा कहा जाता है। सभी मोनोसैकेराइड चाहे वे ऐल्डोस हों अथवा कीटोस, अपचायी शर्करा होती है।

अनअपचायी शर्करा - यदि डाइसैकेराइड में मोनोसैकेराइडों के अपचायी समूह जैसे ऐल्डिहाइड अथवा कीटोन आबंधित हों तो वह अनअपचायी शर्करा होती है। उदाहरण के लिए - सूक्रोस। दूसरी ओर यदि शर्करा में ये प्रकार्यात्मक समूह मुक्त हों तो यह अपचायी शर्करा कहलाती है। उदाहरण के लिए - माल्टोस तथा लेक्टोस।

(iii) पॉलिसैकेराइड :

वे कार्बोहाइड्रेट जिनके जल अपघटन पर अत्यधिक संख्या में मोनोसैकेराइड इकाइयाँ प्राप्त होती हैं पॉलिसैकेराइड कहलाते हैं। इसके कुछ प्रमुख उदाहरण स्टार्च, सेलुलोस, ग्लाइकोजन आदि हैं। पॉलिसैकेराइड स्वाद में मीठे नहीं होते अतः इन्हें अशर्करा भी कहते हैं।

कार्बोहाइड्रेट को अपचायी एवं अनपचायी शर्करा में भी वर्गीकृत किया जा सकता है।

अपचायी शर्करा - वे सभी कार्बोहाइड्रेटों जो फेलिंग विलयन तथा टॉलेन अभिकर्मक में अपचित हो जाते है, अपचायी शर्करा कहा जाता है। सभी मोनोसैकेराइड चाहे वे ऐल्डोस हों अथवा कीटोस, अपचायी शर्करा होती है।

अनअपचायी शर्करा - यदि डाइसैकेराइड में मोनोसैकेराइडों के अपचायी समूह जैसे ऐल्डिहाइड अथवा कीटोन आबंधित हों तो वह अनअपचायी शर्करा होती है। उदाहरण के लिए - सूक्रोस। दूसरी ओर यदि शर्करा में ये प्रकार्यात्मक समूह मुक्त हों तो यह अपचायी शर्करा कहलाती है। उदाहरण के लिए - माल्टोस तथा लेक्टोस।

(iii) पॉलिसैकेराइड :

वे कार्बोहाइड्रेट जिनके जल अपघटन पर अत्यधिक संख्या में मोनोसैकेराइड इकाइयाँ प्राप्त होती हैं पॉलिसैकेराइड कहलाते हैं। इसके कुछ प्रमुख उदाहरण स्टार्च, सेलुलोस, ग्लाइकोजन आदि हैं। पॉलिसैकेराइड स्वाद में मीठे नहीं होते अतः इन्हें अशर्करा भी कहते हैं।

कार्बोहाइड्रेट को अपचायी एवं अनपचायी शर्करा में भी वर्गीकृत किया जा सकता है।

अपचायी शर्करा - वे सभी कार्बोहाइड्रेटों जो फेलिंग विलयन तथा टॉलेन अभिकर्मक में अपचित हो जाते है, अपचायी शर्करा कहा जाता है। सभी मोनोसैकेराइड चाहे वे ऐल्डोस हों अथवा कीटोस, अपचायी शर्करा होती है।

अनअपचायी शर्करा - यदि डाइसैकेराइड में मोनोसैकेराइडों के अपचायी समूह जैसे ऐल्डिहाइड अथवा कीटोन आबंधित हों तो वह अनअपचायी शर्करा होती है। उदाहरण के लिए - सूक्रोस। दूसरी ओर यदि शर्करा में ये प्रकार्यात्मक समूह मुक्त हों तो यह अपचायी शर्करा कहलाती है। उदाहरण के लिए - माल्टोस तथा लेक्टोस।

1. ग्लूकोस

ग्लूकोस प्रकृति में मुक्त अथवा संयुक्त अवस्था में मिलता है। यह मीठे फलों तथा शहद में उपस्थित होता है। पके हुए अंगूर में भी बहुत अधिक मात्रा में ग्लूकोस होता है।

OMR (One Minute Revision)

OMR (One Minute Revision)

OMR (One Minute Revision)

ग्लूकोस बनाने की विधियां

इसे निम्नानुसार बनाया जा सकता है।

1. सूक्रोस (इक्षु-शर्करा) से

सूक्रोस को तनु HCl अथवा H2SO4 के साथ ऐल्कोहॉलिक विलयन में क्वथन करने पर ग्लूकोस तथा फ्रक्टोज़ समान मात्रा में प्राप्त होते हैं।C12H22O11+H2OH+−−→C6H12O6Glucose+C6H12O6Fructose

2. स्टार्च से

औद्योगिक स्तर पर ग्लूकोस को स्टार्च के जल अपघटन से प्राप्त किया जाता है। इसके लिए स्टार्च को तनु H2SO4 के साथ 393 K दाब पर क्वथन किया जाता है।(C6H10O5)nStarch or cellulose+nH2OH+−−−−−−−−→393K;2−3atmnC6H12O6Glucose

उदाहरण 1

निम्न में से कौन - सा मोनोसैकेराइड एक पेन्टोस होता है ?

अरबीनोस एक पेन्टोस शर्करा होता है |

उदाहरण 1

निम्न में से कौन - सा मोनोसैकेराइड एक पेन्टोस होता है ?

अरबीनोस एक पेन्टोस शर्करा होता है |

उदाहरण 1

निम्न में से कौन - सा मोनोसैकेराइड एक पेन्टोस होता है ?

अरबीनोस एक पेन्टोस शर्करा होता है |

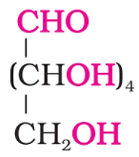

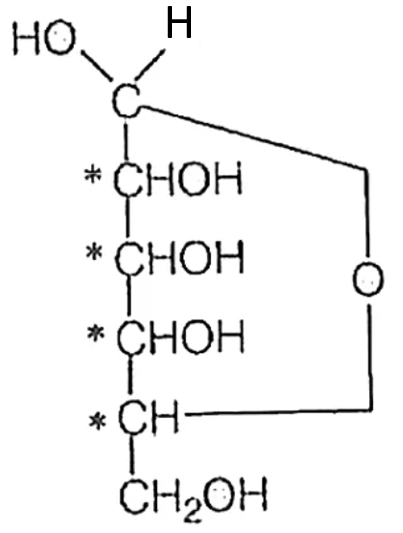

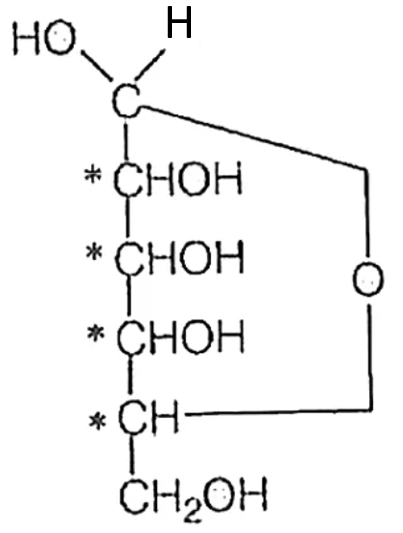

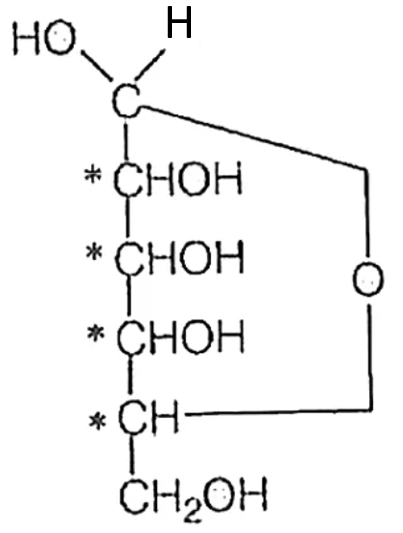

ग्लूकोस की संरचना

ग्लूकोस एक ऐल्डोहैक्सोस है तथा इसे डेक्सट्रोस कहते हैं। यह अनेक कार्बोहाइड्रेटों जैसे स्टार्च, सेलुलोस आदि का एकलक होता है। यह संभवत: पृथ्वी पर बहुत अधिक मात्रा में पाया जाने वाला कार्बनिक यौगिक है। निम्नलिखित प्रमाणों के आधार पर यह संरचना दिए गए चित्र के अनुसार प्रदर्शित की जा सकती है-

1. इसका आण्विक सूत्र C6H12O6 होता है।

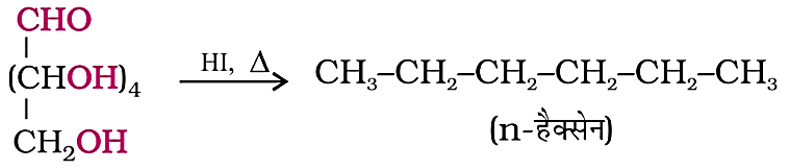

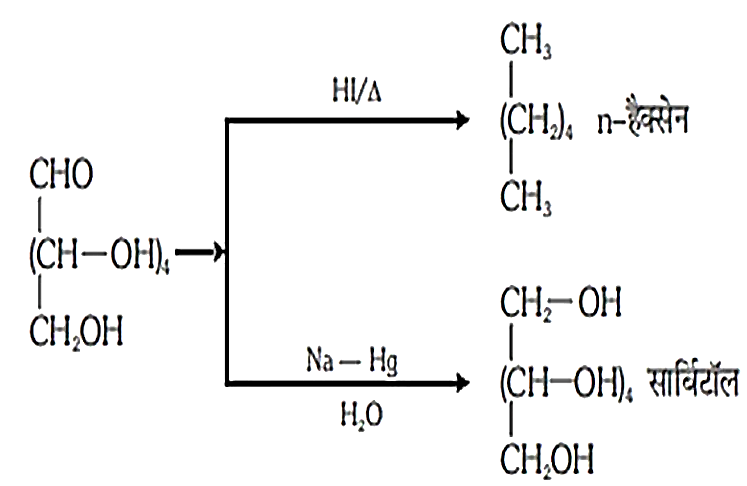

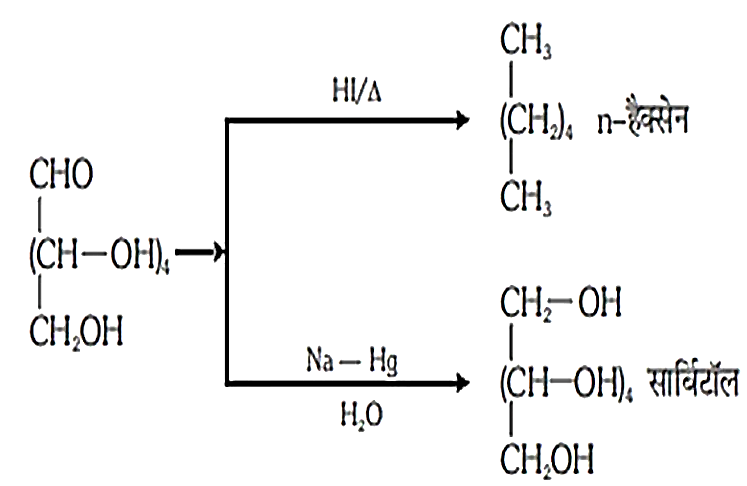

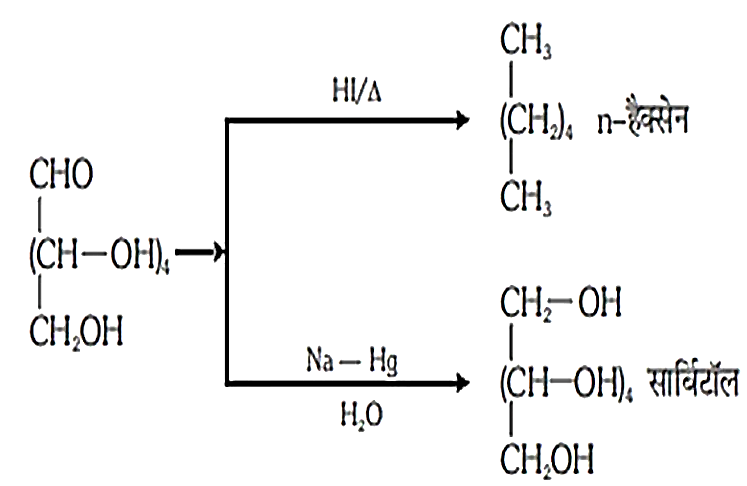

2. HI के साथ लंबे समय तक गरम करने पर यह n -हैक्सेन देता है जो यह प्रदर्शित करता है कि सभी छ: कार्बन परमाणु एक ऋजु (सीधी) श्रृंखला में जुड़े होते हैं।

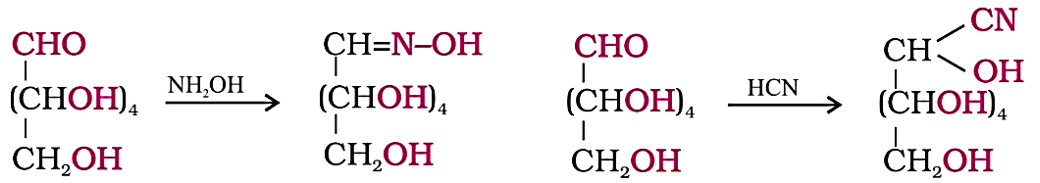

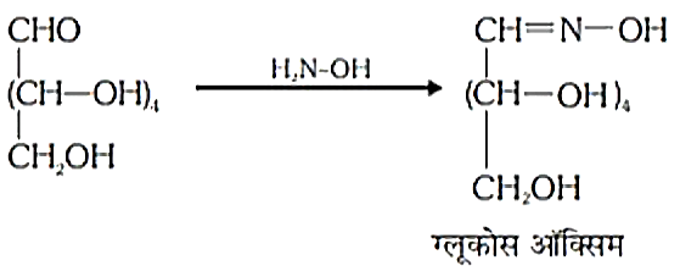

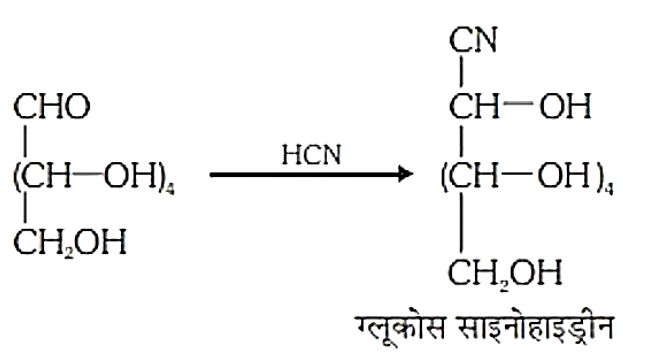

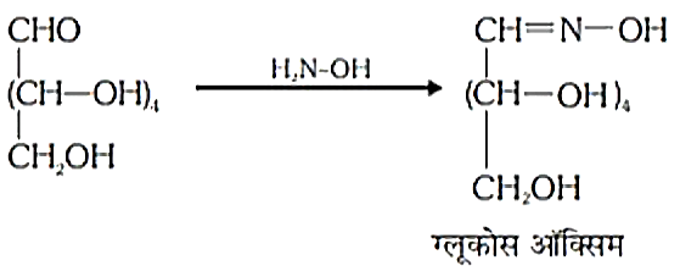

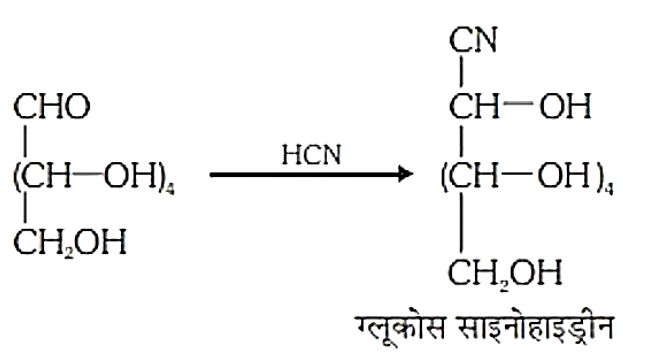

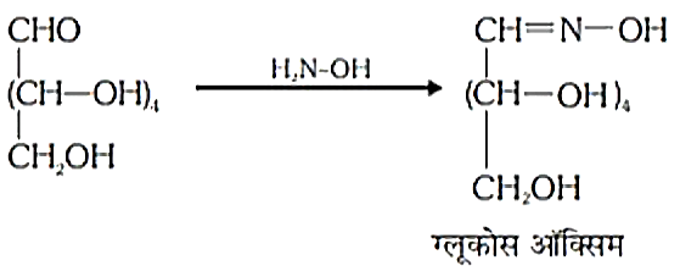

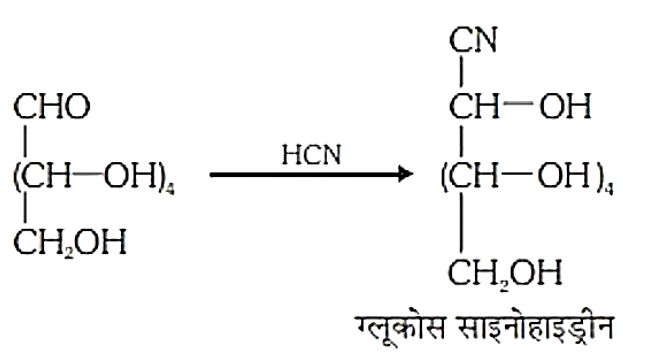

3. ग्लूकोस, हाइड्रॉक्सिल ऐमीन के साथ अभिक्रिया करने पर एक ऑक्सिम देता है तथा हाइड्रोजन सायनाइड के एक अणु से संयोग कर सायनोहाइड्रिन देता है। ये अभिक्रियाएं ग्लूकोस में कार्बोनिल समूह (>C= O) की उपस्थिति की पुष्टि करती हैं।

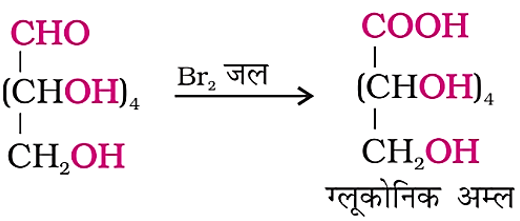

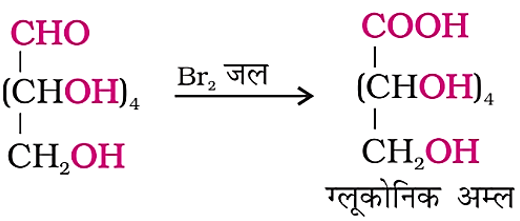

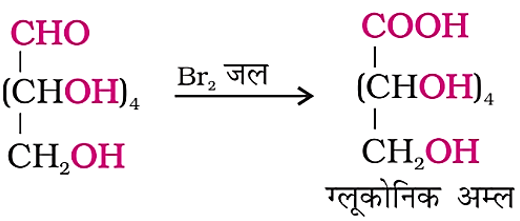

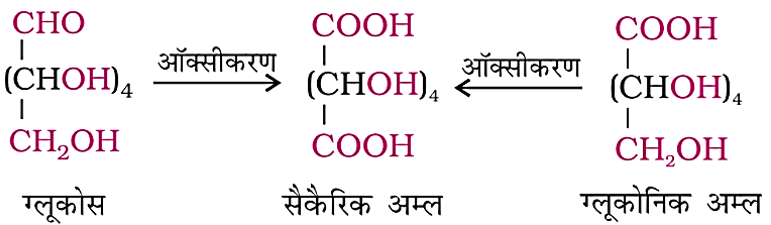

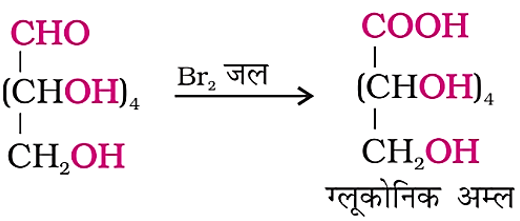

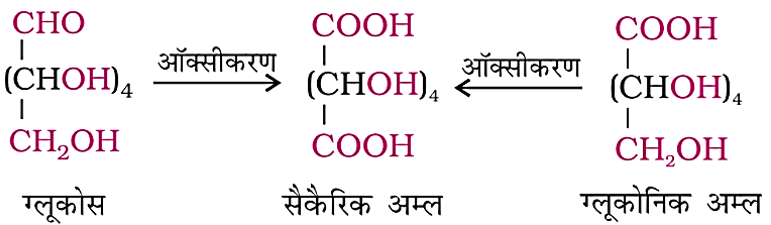

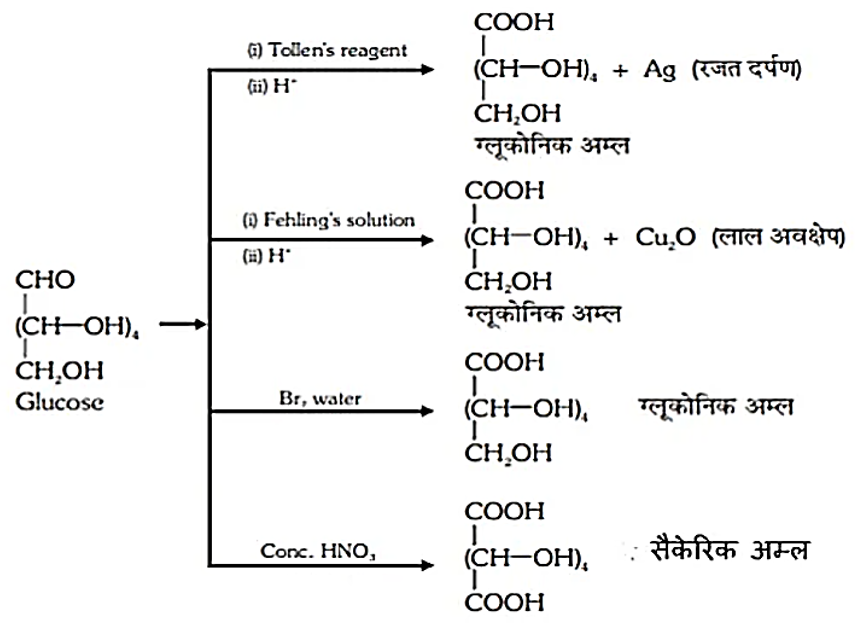

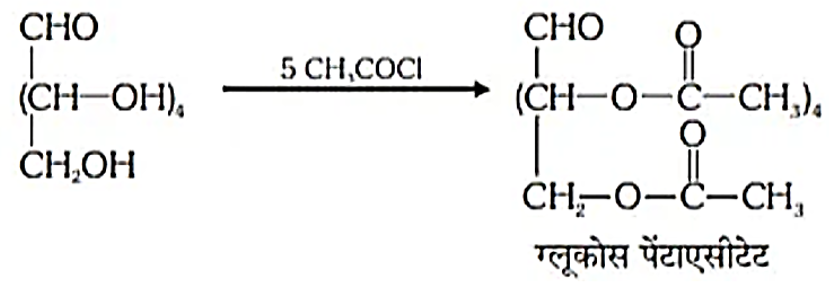

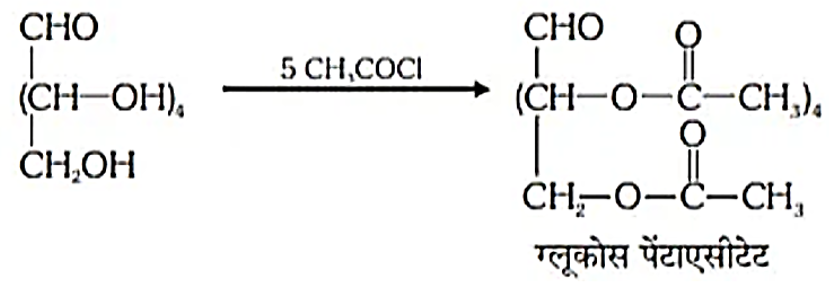

4. ग्लूकोस ब्रोमीन जल जैसे दुर्बल ऑक्सीकरण कर्मक द्वारा ऑक्सीकरण से छः कार्बन परमाणु युक्त कार्बोक्सिलिक अम्ल (ग्लूकोनिक अम्ल) देता है। यह सिद्ध करता है कि ग्लूकोस का कार्बोनिल समूह ऐल्डिहाइड समूह के रूप में उपस्थित है।

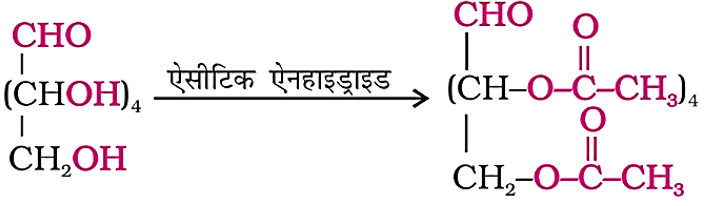

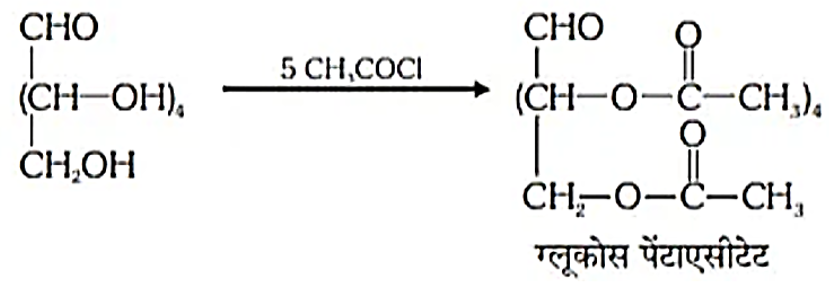

5. ग्लूकोस के ऐसीटिक ऐनहाइड्राइड द्वारा ऐसीटिलन से ग्लूकोस पेन्टाऐसीटेट बनता है जो ग्लूकोस में पाँच −OH समूहों की उपस्थिति की पुष्टि करता है। चूँकि ग्लूकोस स्थायी यौगिक है, अत: पाँच −OH समूह भिन्न-भिन्न कार्बन परमाणु से जुड़े होने चाहिए।

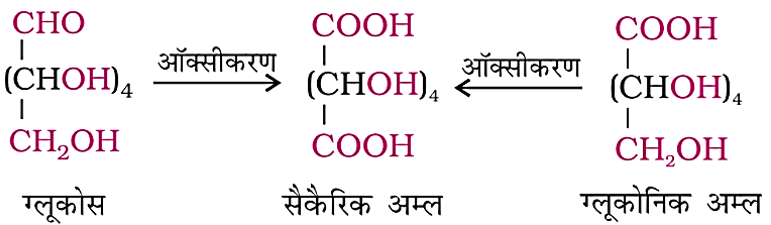

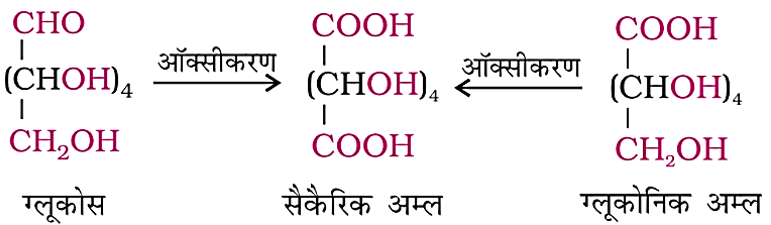

6. ग्लूकोस तथा ग्लूकोनिक अम्ल दोनों ही नाइट्रिक अम्ल द्वारा ऑक्सीकरण से एक डाइकार्बोक्सिलिक अम्ल, सैकेरिक अम्ल बनाते हैं। यह ग्लूकोस में प्राथमिक ऐल्कोहालिक समूह की उपस्थिति को दर्शाता है।

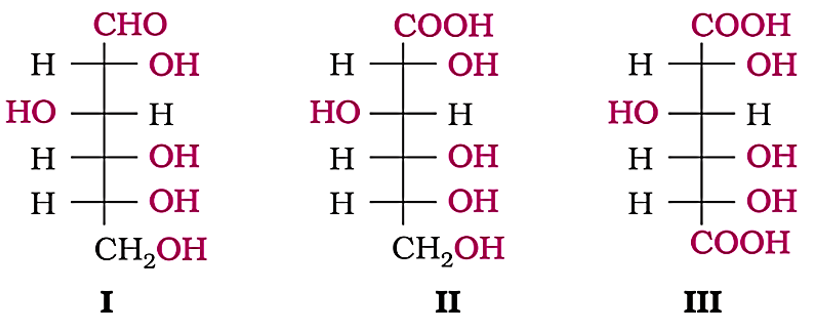

बहुत से अन्य अनेक गुणों के अध्ययन के बाद फिशर ने विभिन्न −OH समूहों की सही दिक्-स्थान व्यवस्था को दर्शाया इसका सही विन्यास संरचना I द्वारा निरूपित होता है। ग्लूकोनिक अम्ल को संरचना II तथा सैकेरिक अम्ल को संरचना III द्वारा निरूपित करते हैं।

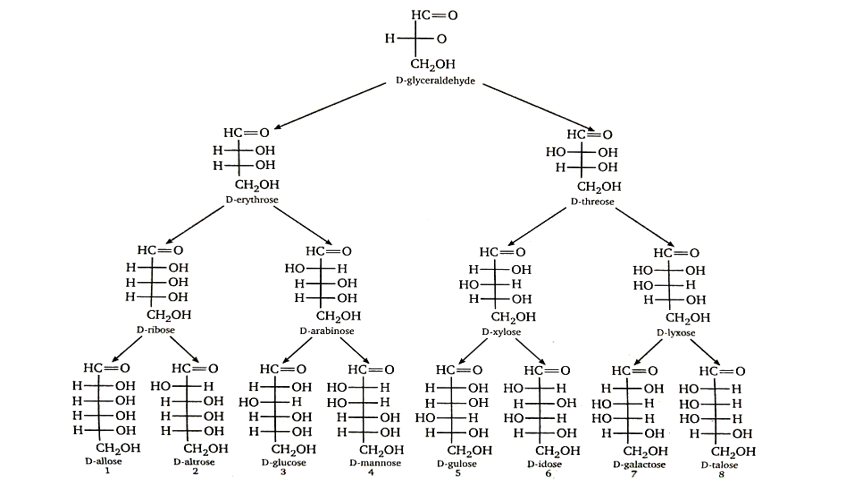

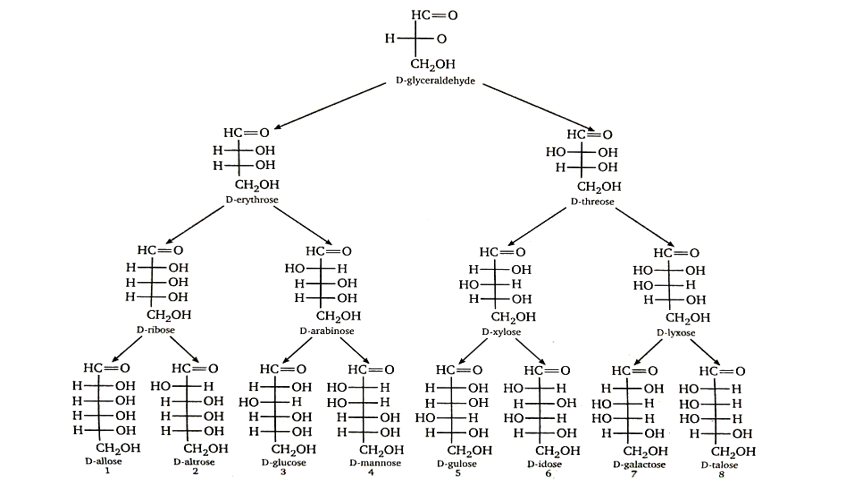

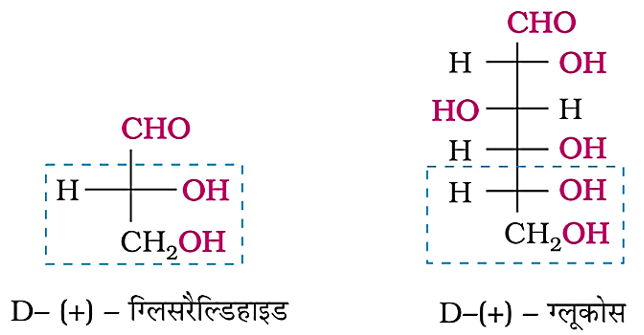

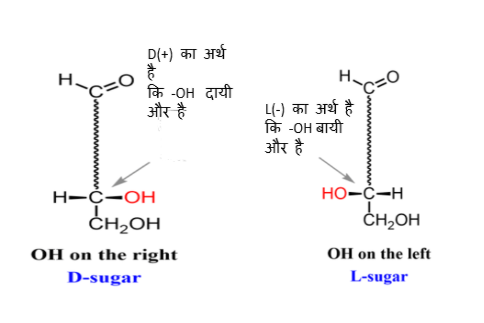

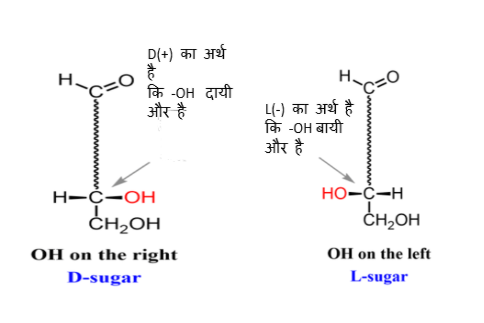

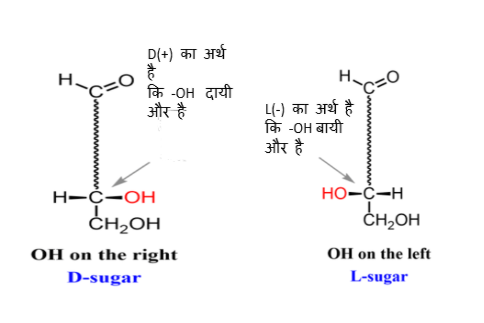

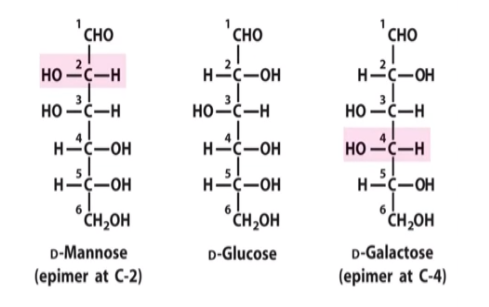

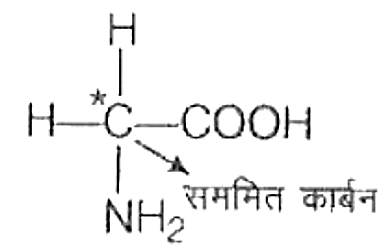

ग्लूकोस को सही रूप में D(+) - ग्लूकोस नाम देते हैं ग्लूकोस के नाम से पहले लिखा 'D' इसके विन्यास को निरूपित करता है जबकि '(+)' अणु की दक्षिण ध्रुवण घूर्णकता को निरूपित करता है। यह स्मरणीय है कि 'D' व 'L' का यौगिक की ध्रुवण घूर्णकता से कोई संबंध नहीं है 'D' व 'L' संकेत चिह्नों का अर्थ नीचे दिया गया है।

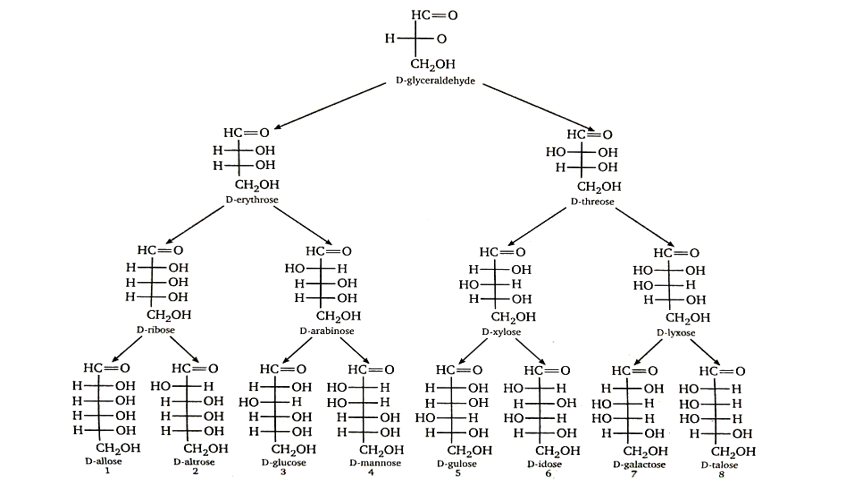

बच्चों किसी भी यौगिक के नाम से पहले लिखे अक्षर 'D' व 'L' उसके किसी विशेष त्रिविम समावयवी के आपेक्षिक विन्यास को प्रदर्शित करते हैं। यह इनका संबंध ग्लिसरैल्डिहाइड के किसी विशेष समावयवी से दर्शाता है। ग्लिसरैल्डिहाइड में एक असममित कार्बन परमाणु होता है तथा इसके दो प्रतिबिंब रूप होते हैं जिन्हें निम्न प्रकार से दर्शाया जा सकता है-

वे सभी यौगिक जिनका सहसंबंध रासायनिक रूप से ग्लिसरैल्डिहाइड के (+) समावयवी से स्थापित किया जा सकता है, D- विन्यास वाले कहलाते हैं। जबकि वे जिनका सहसंबंध ग्लिसरैल्डिहाइड के (-) समावयवी से स्थापित किया जा सकता है L-विन्यास वाले कहलाते हैं। मोनोसैकैराइड के विन्यास के निर्धारण के लिए सबसे नीचे वाले असममित कार्बन परमाणु (जैसा कि नीचे दर्शाया गया है) की तुलना करते हैं जैसे कि (+) ग्लूकोस में सबसे नीचे वाले असममित कार्बन परमाणु में OH समूह दाई ओर है जिसकी तुलना (+) ग्लिसरैल्डिहाइड से की जा सकती है अत: इसका विन्यास D निर्धारित किया जाता है। इस तुलना के लिए संरचना को इस प्रकार लिखा जाता है कि सर्वाधिक ऑक्सीकृत कार्बन परमाणु शीर्ष पर रहे।

कार्बोहाइड्रेटों के अभिविन्यास

मोनोसैकेराइड्स

अनेक मोनोसैकेराइड्स असममित कार्बन युक्त तथा ध्रुवण घूर्णंक प्रकृति वाले होते हैं। इनमें ध्रुवित प्रकाश को दायी और दक्षिण ध्रुवण घूर्णक (dextrorotatory or +1)अथवा बायी ओर [वाम ध्रुवण घूर्णक (laevorotatory or -1) घूर्णित करने की क्षमता होती है किसी मोनोसैकेराइड के नाम के पूर्व अंग्रेजी का बड़ा अक्षर 'D' यह प्रदर्शित करता है कि −OH समूह शीर्षस्थ कार्बन से अगले कार्बन पर दायीं ओर उपस्थित है। यदि यह समूह, शृंखला में कार्बन परमाणु के बायी ओर उपस्थित होता है। तब मोनोसैकेराइड के नाम से पूर्व अंग्रेजी के बड़े अक्षर L का प्रयोग किया जाता है।

कार्बोहाइड्रेटों के अभिविन्यास

मोनोसैकेराइड्स

अनेक मोनोसैकेराइड्स असममित कार्बन युक्त तथा ध्रुवण घूर्णंक प्रकृति वाले होते हैं। इनमें ध्रुवित प्रकाश को दायी और दक्षिण ध्रुवण घूर्णक (dextrorotatory or +1)अथवा बायी ओर [वाम ध्रुवण घूर्णक (laevorotatory or -1) घूर्णित करने की क्षमता होती है किसी मोनोसैकेराइड के नाम के पूर्व अंग्रेजी का बड़ा अक्षर 'D' यह प्रदर्शित करता है कि −OH समूह शीर्षस्थ कार्बन से अगले कार्बन पर दायीं ओर उपस्थित है। यदि यह समूह, शृंखला में कार्बन परमाणु के बायी ओर उपस्थित होता है। तब मोनोसैकेराइड के नाम से पूर्व अंग्रेजी के बड़े अक्षर L का प्रयोग किया जाता है।

कार्बोहाइड्रेटों के अभिविन्यास

मोनोसैकेराइड्स

अनेक मोनोसैकेराइड्स असममित कार्बन युक्त तथा ध्रुवण घूर्णंक प्रकृति वाले होते हैं। इनमें ध्रुवित प्रकाश को दायी और दक्षिण ध्रुवण घूर्णक (dextrorotatory or +1)अथवा बायी ओर [वाम ध्रुवण घूर्णक (laevorotatory or -1) घूर्णित करने की क्षमता होती है किसी मोनोसैकेराइड के नाम के पूर्व अंग्रेजी का बड़ा अक्षर 'D' यह प्रदर्शित करता है कि −OH समूह शीर्षस्थ कार्बन से अगले कार्बन पर दायीं ओर उपस्थित है। यदि यह समूह, शृंखला में कार्बन परमाणु के बायी ओर उपस्थित होता है। तब मोनोसैकेराइड के नाम से पूर्व अंग्रेजी के बड़े अक्षर L का प्रयोग किया जाता है।

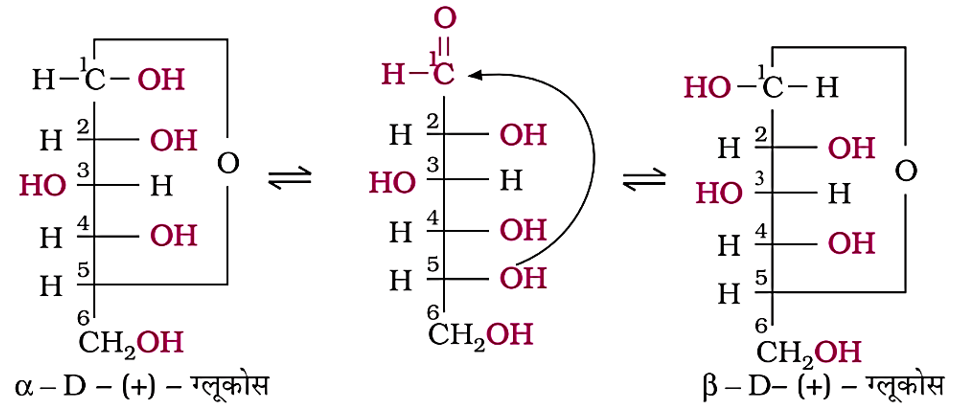

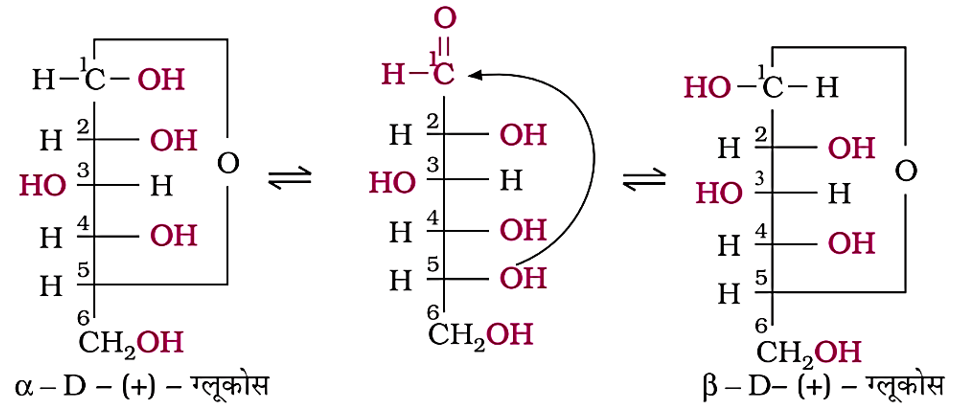

ग्लूकोस की चक्रीय संरचना

संरचना I ग्लूकोस के अधिकांश गुणों को स्पष्ट करती है परंतु निम्नलिखित अभिक्रियाएं एवं तथ्य इस संरचना द्वारा स्पष्ट नहीं होते।

1. ऐल्डिहाइड समूह उपस्थित होते हुए भी ग्लूकोस शिफ परीक्षण नहीं देता एवं यह NaHSO3 के साथ हाइड्रोजन सल्फाइड योगज उत्पाद नहीं बनाता।

2. ग्लूकोस का पेन्टाऐसीटेट, हाइड्रॉक्सिल एमीन के साथ अभिक्रिया नहीं करता जो मुक्त −CHO समूह की अनुपस्थिति को इंगित करता है।

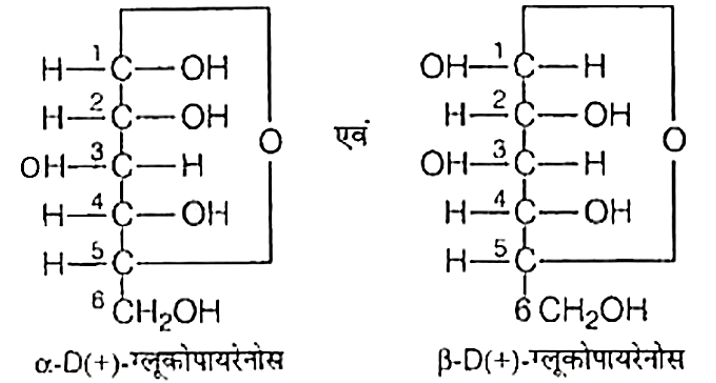

3. ग्लूकोस दो भिन्न क्रिस्टलीय रूपों में पाया जाता है जिन्हें α तथा β कहते हैं। ग्लूकोस का α रूप (गलनांक 419 K) इसके सांद्र विलयन से 303 K ताप पर क्रिस्टलीकरण द्वारा प्राप्त किया जाता है जबकि ग्लूकोस का β रूप (गलनांक 423 K) 371 K पर ग्लूकोस के गरम एवं संतृप्त विलयन से इसके क्रिस्टलीकरण से प्राप्त किया जाता है।

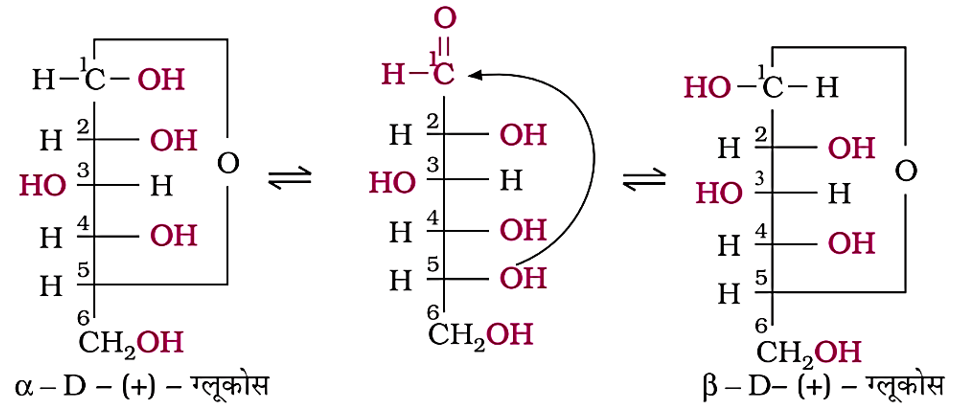

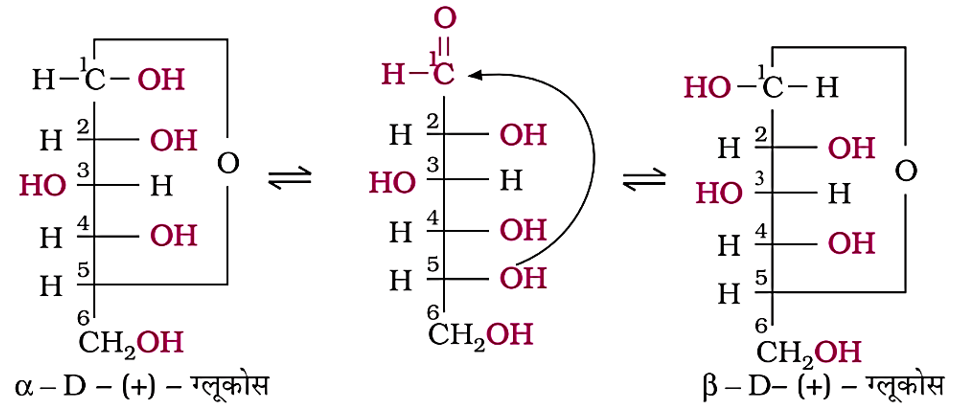

ग्लूकोस की विवृत श्रृंखला संरचना (I) द्वारा उपरोक्त व्यवहार को नहीं समझाया जा सकता। यह सुझाव दिया गया कि −OH समूहों में से एक, −CHO समूह से योगज द्वारा चक्रीय हैमीऐसीटैल संरचना बनाता है। यह पाया गया कि ग्लूकोस एक छ: सदस्यीय वलय बनाता है जिसमें C-5 पर उपस्थित −OH समूह वलय निर्माण करता है। यह −CHO समूह की अनुपस्थिति एवं ग्लूकोस के निम्नानुसार दर्शाए गए दो रूपों के अस्तित्व को समझाता है। ये दोनों चक्रीय रूप ग्लूकोस की विवृत श्रृंखला के साथ साम्य में रहते हैं।

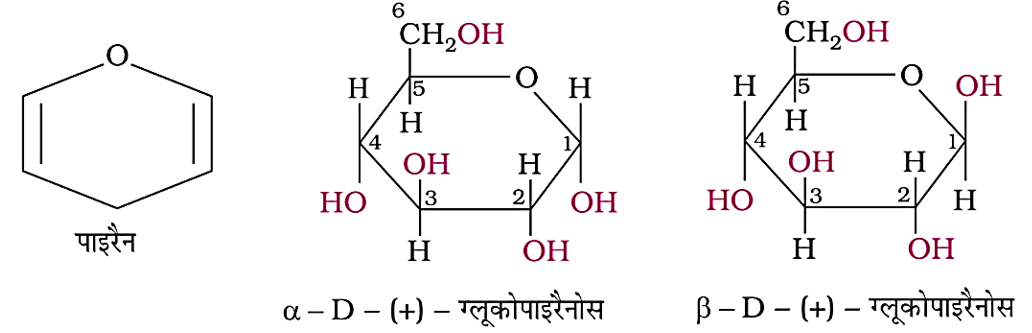

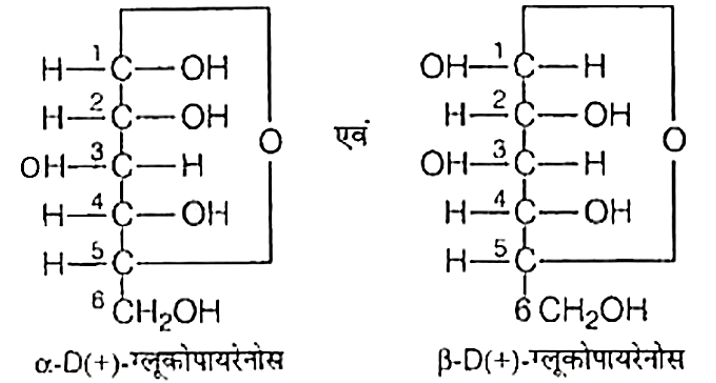

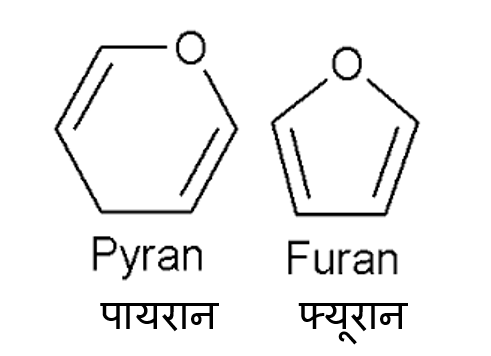

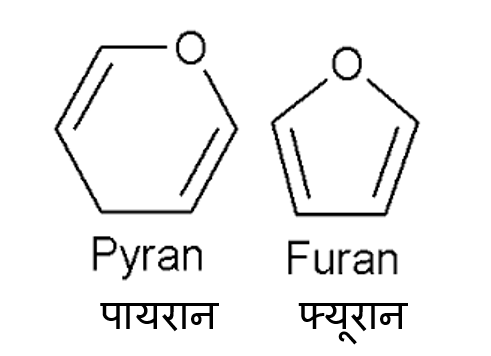

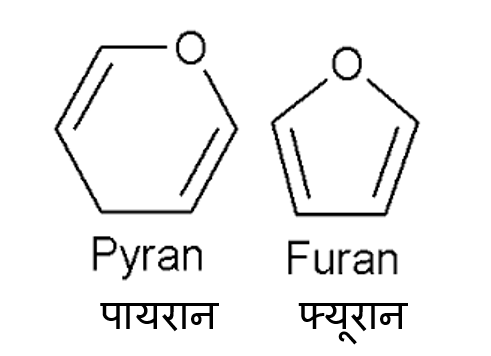

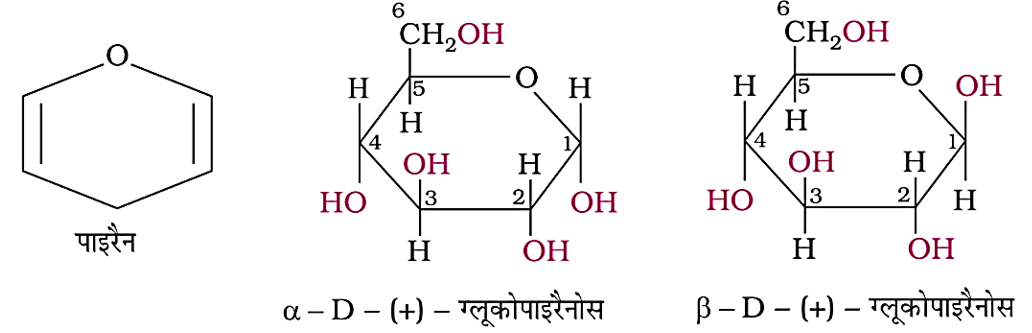

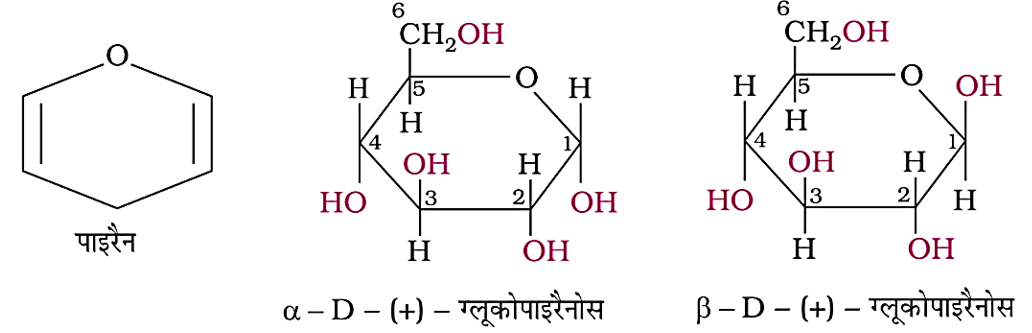

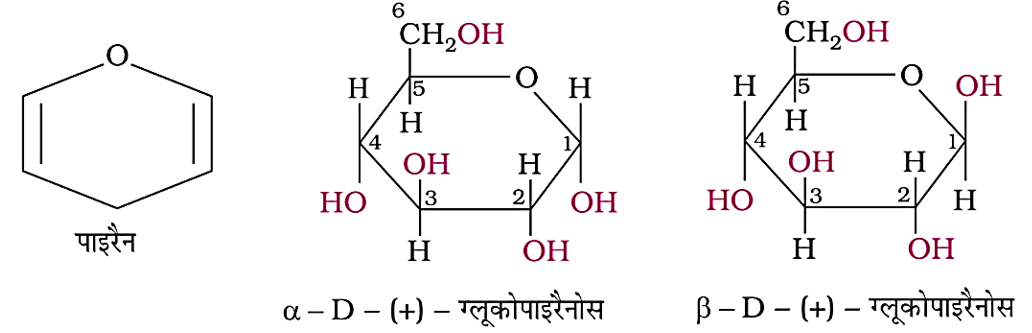

ग्लूकोस के दोनों चक्रीय हैमीऐसीटैल रूपों में भिन्नता केवल C1 पर उपस्थित हाइड्रॉक्सिल समूह के विन्यास में होती है। इसे ऐनोमरी कार्बन (चक्रीकरण से पूर्व ऐल्डीहाइड कार्बन) कहते हैं। ऐसे समावयवी अर्थात α तथा β रूपों को ऐनोमर कहते हैं पाइरैन से समानता के होने के कारण ग्लूकोस की छ: सदस्यीय वलय वाली संरचना को पाईरैनोस संरचना (α या β) कहते हैं। पाइरैन एक ऑक्सीजन तथा पाँच कार्बन परमाणु युक्त चक्रीय सरंचना है। ग्लूकोस की चक्रीय संरचना को अधिक सही रूप में नीचे दी गई हावर्थ संरचना द्वारा निरूपित किया जा सकता है।

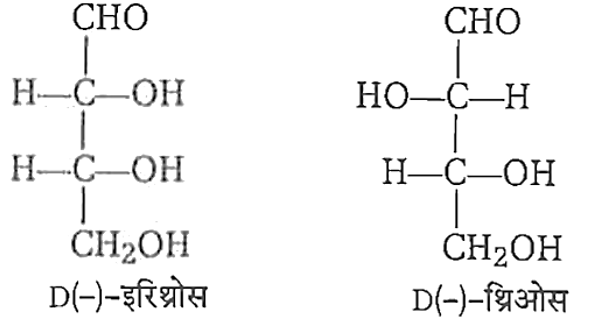

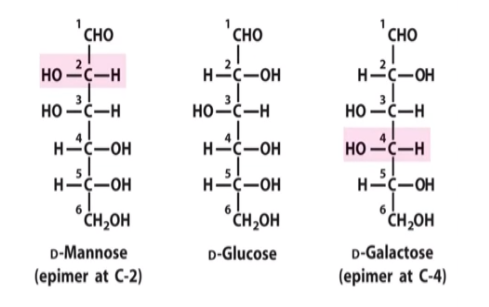

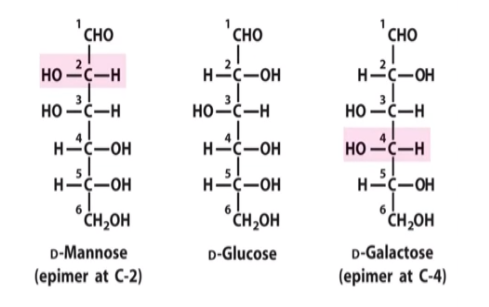

ऐपीमर (Epimers)

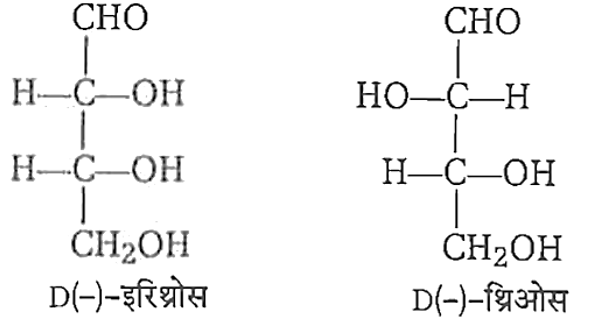

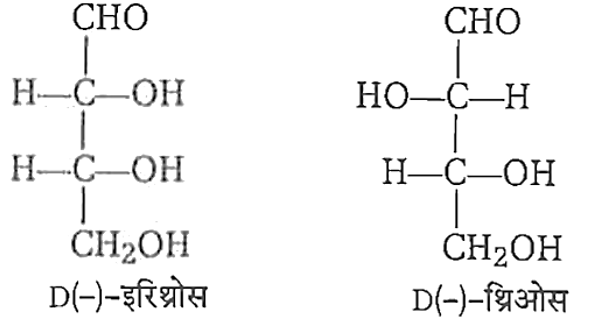

एक से अधिक त्रिविम केन्द्र (stereocenter) युक्त वे अप्रतिबिम्ब रूप जिनका विन्यास केवल एक त्रिविम केन्द्र पर भिन्न हो, ऐपीमर कहलाते हैं।

उदाहरण - D-ग्लिसरैल्डिहाइड तथा L-ग्लिसरैल्डिहाइड, D-एरिथ्रोस तथा L-थ्रिओस आदि।

ग्लूकोस का C-2 तथा C-4 कार्बन पर ऐपीमरीकरण क्रमशः मैनोस तथा गैलेक्टोस देता है।

ऐपीमर (Epimers)

एक से अधिक त्रिविम केन्द्र (stereocenter) युक्त वे अप्रतिबिम्ब रूप जिनका विन्यास केवल एक त्रिविम केन्द्र पर भिन्न हो, ऐपीमर कहलाते हैं।

उदाहरण - D-ग्लिसरैल्डिहाइड तथा L-ग्लिसरैल्डिहाइड, D-एरिथ्रोस तथा L-थ्रिओस आदि।

ग्लूकोस का C-2 तथा C-4 कार्बन पर ऐपीमरीकरण क्रमशः मैनोस तथा गैलेक्टोस देता है।

ऐपीमर (Epimers)

एक से अधिक त्रिविम केन्द्र (stereocenter) युक्त वे अप्रतिबिम्ब रूप जिनका विन्यास केवल एक त्रिविम केन्द्र पर भिन्न हो, ऐपीमर कहलाते हैं।

उदाहरण - D-ग्लिसरैल्डिहाइड तथा L-ग्लिसरैल्डिहाइड, D-एरिथ्रोस तथा L-थ्रिओस आदि।

ग्लूकोस का C-2 तथा C-4 कार्बन पर ऐपीमरीकरण क्रमशः मैनोस तथा गैलेक्टोस देता है।

उदाहरण 1

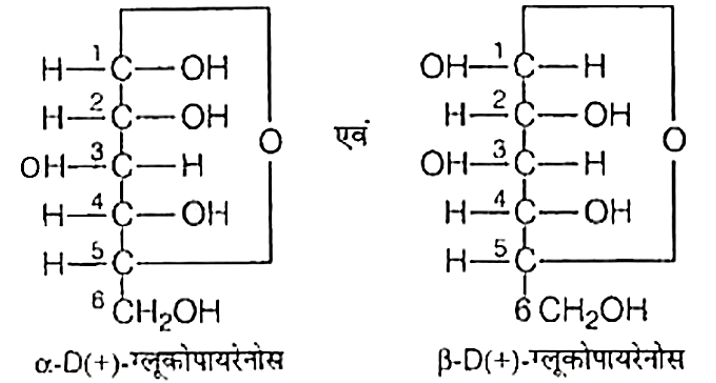

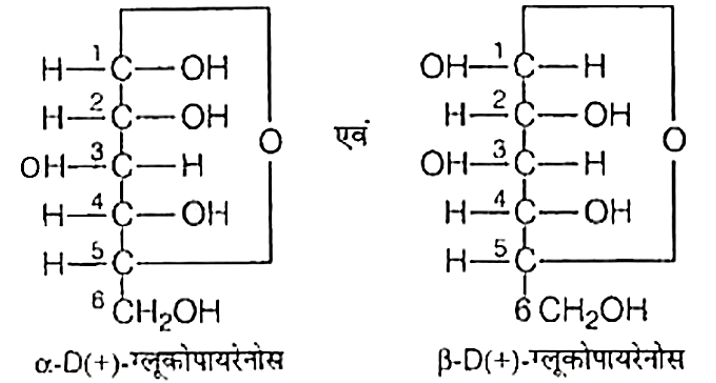

D- ग्लूकोस के विलयन से प्राप्त D- लूकोपायरेनोज के दो रूप कहलाते हैं

D- ग्लूकोपायरेनोस के दो रूप α−D(+)− ग्लूकोपायरेनोस तथा β−D(+)−ग्लूकोपायरेनोस हैं | ये दोनों एनोमर हैं ( वे त्रिविम समावयवी जो C1, कार्बन के विन्यास में अन्तर रखते हैं एनोमर कहलाते हैं | )

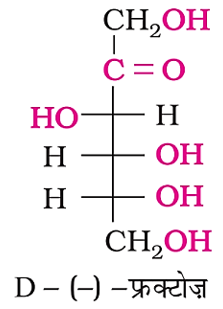

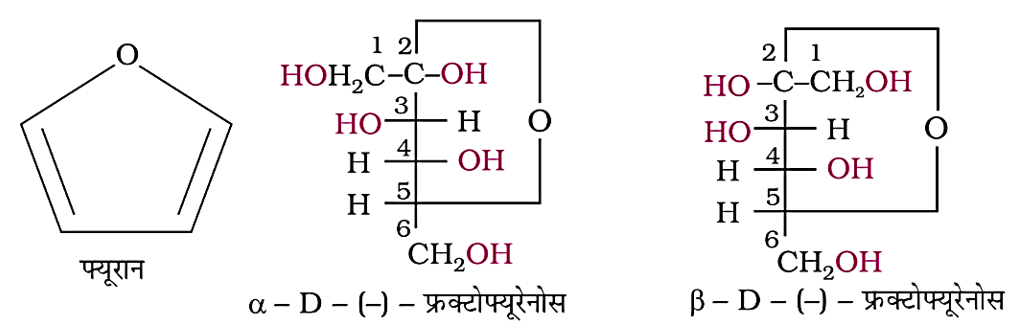

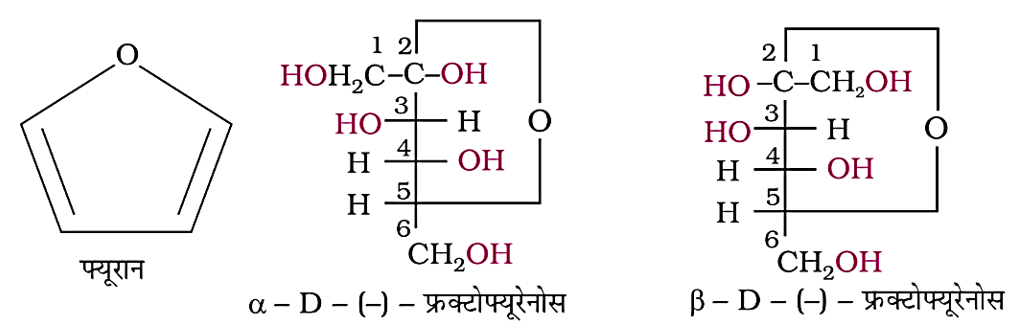

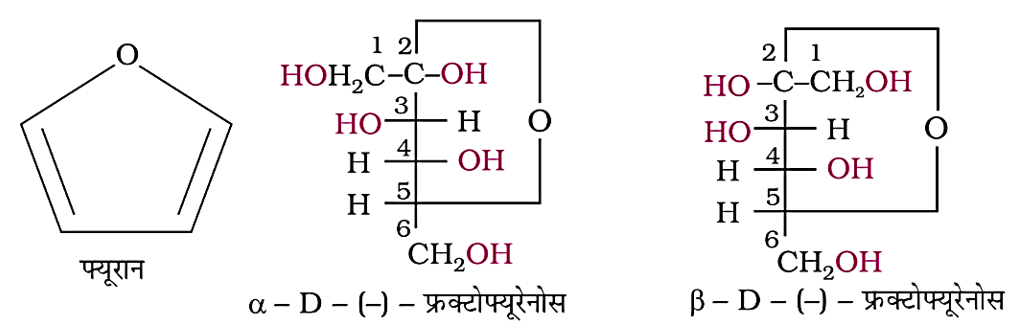

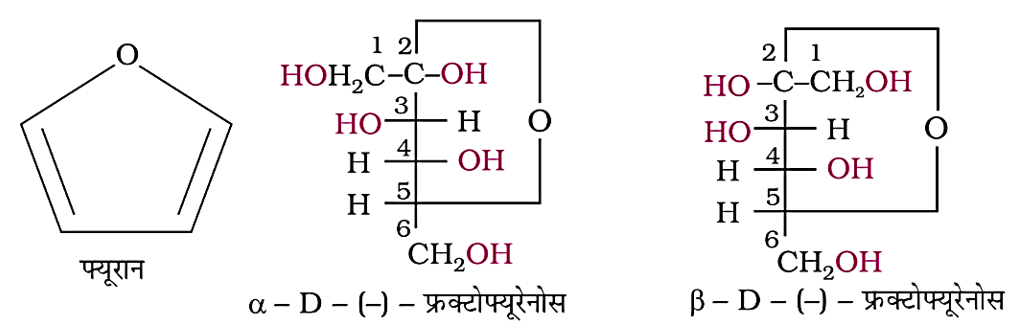

मोनोसैकेराइडों की वलय संरचना

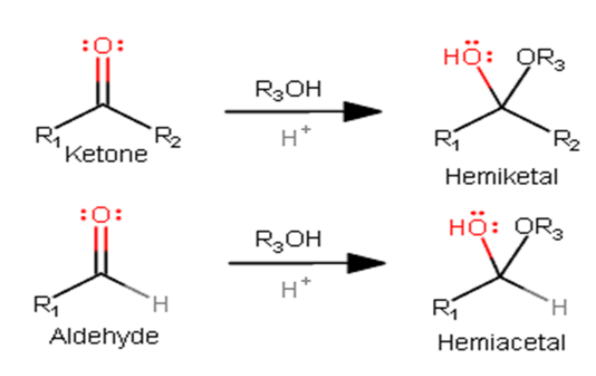

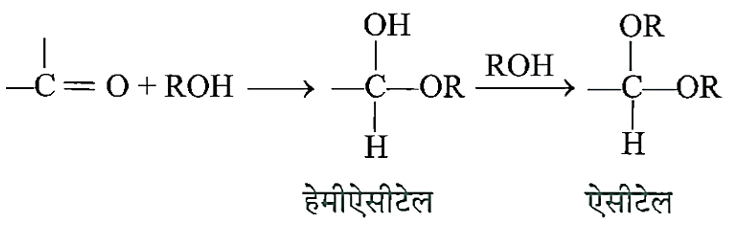

मोनोसैकेराइडों की वलय संरचना जलीय विलयन में अधिक अनुकूल पायी जाती है। पेन्टोस तथा हैक्सोस शर्कराओं की संरचना चक्रीय होती हैं जिनमें ऑक्सीजन परमाणु युक्त पाँच अथवा छः सदस्यीय वलय होती हैं। ऑक्सीजन परमाणु युक्त पाँच सदस्यीय वलय फ्यूरान से समानता प्रदर्शित करने के कारण फ्यूरानोस रूप कहलाती है जबकि ऑक्सीजन युक्त छ: सदस्यीय वलय पायरान से समानता प्रदर्शित करने के कारण पायरेनोस रूप कहलाती है।

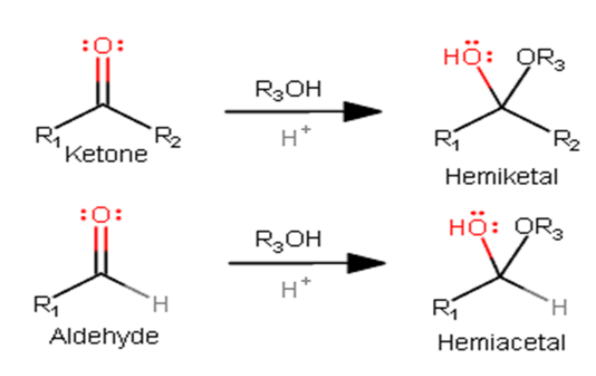

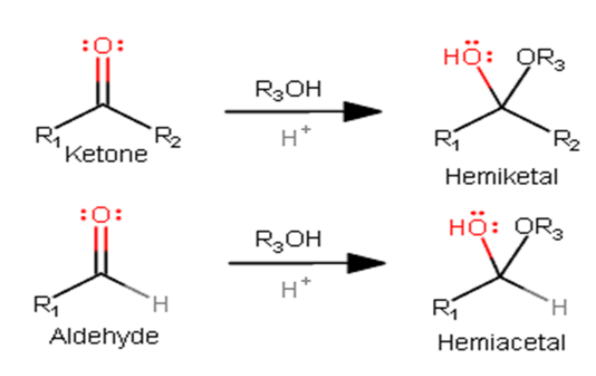

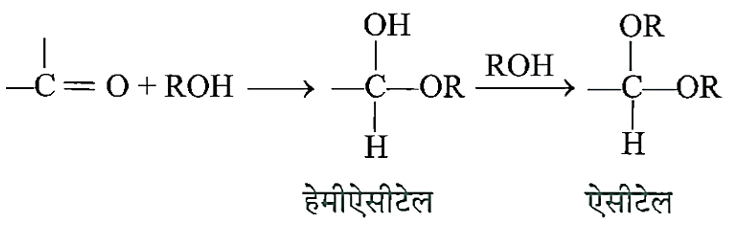

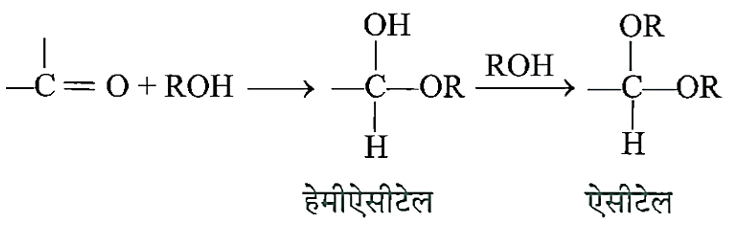

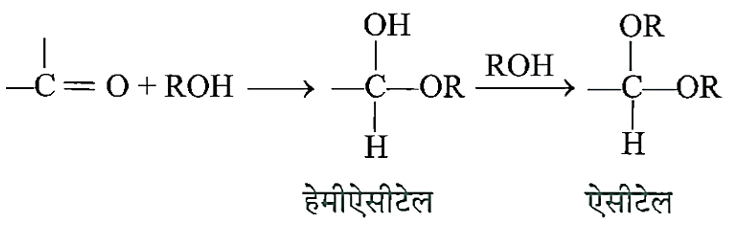

वलय निर्माण के दौरान, एक ऐल्डिहाइड तथा ऐल्कोहॉल के बीच क्रिया होने के कारण हेमीऐसीटल का निर्माण होता है। इसी प्रकार, एक कीटोन तथा ऐल्कोहॉल की क्रिया द्वारा हेमीकीटल नामक उत्पाद का निर्माण होता है।

मोनोसैकेराइडों की वलय संरचना

मोनोसैकेराइडों की वलय संरचना जलीय विलयन में अधिक अनुकूल पायी जाती है। पेन्टोस तथा हैक्सोस शर्कराओं की संरचना चक्रीय होती हैं जिनमें ऑक्सीजन परमाणु युक्त पाँच अथवा छः सदस्यीय वलय होती हैं। ऑक्सीजन परमाणु युक्त पाँच सदस्यीय वलय फ्यूरान से समानता प्रदर्शित करने के कारण फ्यूरानोस रूप कहलाती है जबकि ऑक्सीजन युक्त छ: सदस्यीय वलय पायरान से समानता प्रदर्शित करने के कारण पायरेनोस रूप कहलाती है।

वलय निर्माण के दौरान, एक ऐल्डिहाइड तथा ऐल्कोहॉल के बीच क्रिया होने के कारण हेमीऐसीटल का निर्माण होता है। इसी प्रकार, एक कीटोन तथा ऐल्कोहॉल की क्रिया द्वारा हेमीकीटल नामक उत्पाद का निर्माण होता है।

मोनोसैकेराइडों की वलय संरचना

मोनोसैकेराइडों की वलय संरचना जलीय विलयन में अधिक अनुकूल पायी जाती है। पेन्टोस तथा हैक्सोस शर्कराओं की संरचना चक्रीय होती हैं जिनमें ऑक्सीजन परमाणु युक्त पाँच अथवा छः सदस्यीय वलय होती हैं। ऑक्सीजन परमाणु युक्त पाँच सदस्यीय वलय फ्यूरान से समानता प्रदर्शित करने के कारण फ्यूरानोस रूप कहलाती है जबकि ऑक्सीजन युक्त छ: सदस्यीय वलय पायरान से समानता प्रदर्शित करने के कारण पायरेनोस रूप कहलाती है।

वलय निर्माण के दौरान, एक ऐल्डिहाइड तथा ऐल्कोहॉल के बीच क्रिया होने के कारण हेमीऐसीटल का निर्माण होता है। इसी प्रकार, एक कीटोन तथा ऐल्कोहॉल की क्रिया द्वारा हेमीकीटल नामक उत्पाद का निर्माण होता है।

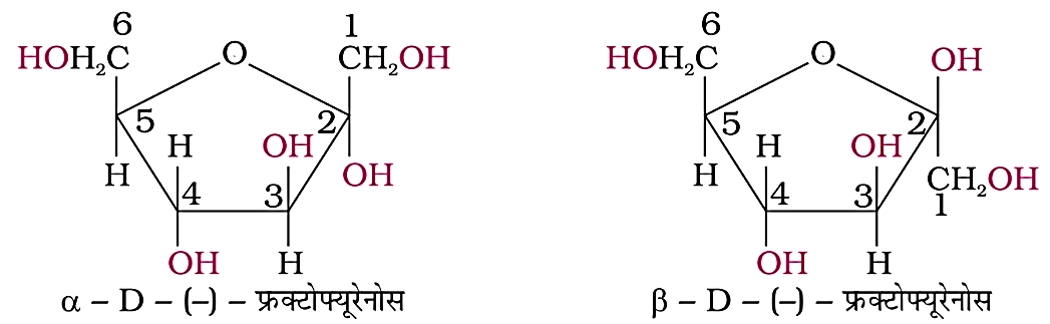

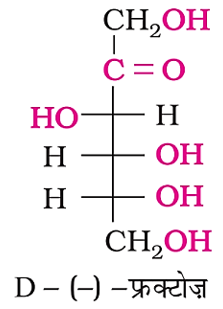

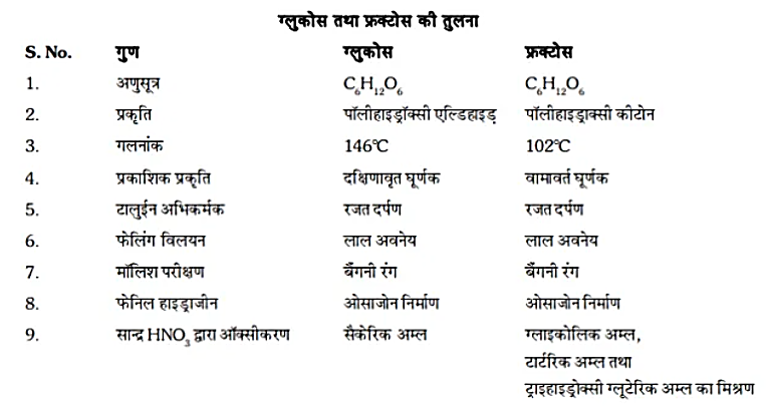

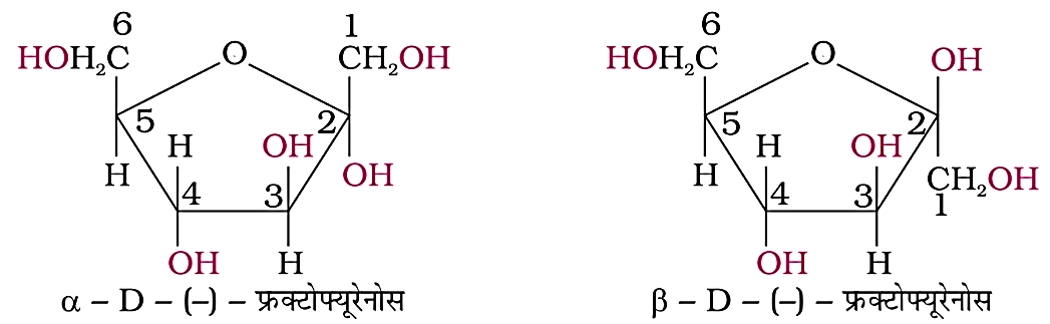

2. फ्रक्टोज़ (फल शर्करा)

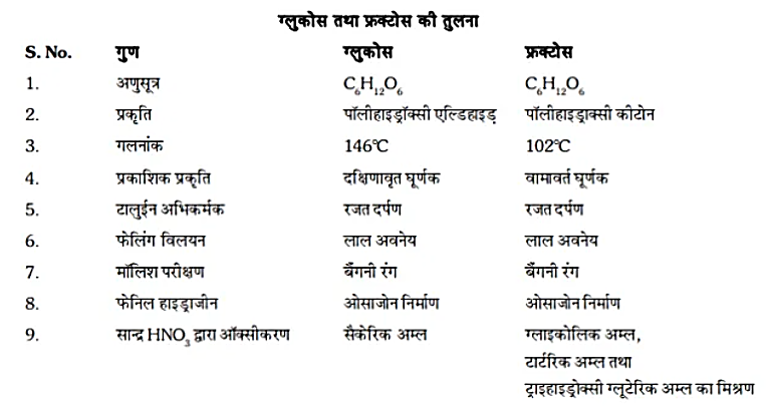

फ्रक्टोज़ एक महत्वपूर्ण कीटोहैक्सोस है। यह डाइसैकैराइड, सूक्रोस के जलअपघटन पर ग्लूकोस के साथ प्राप्त होता है।

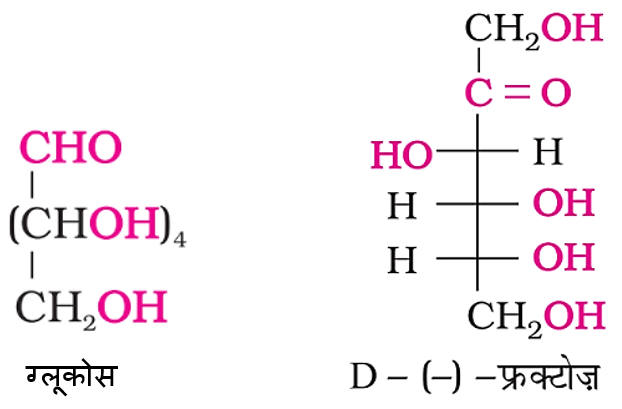

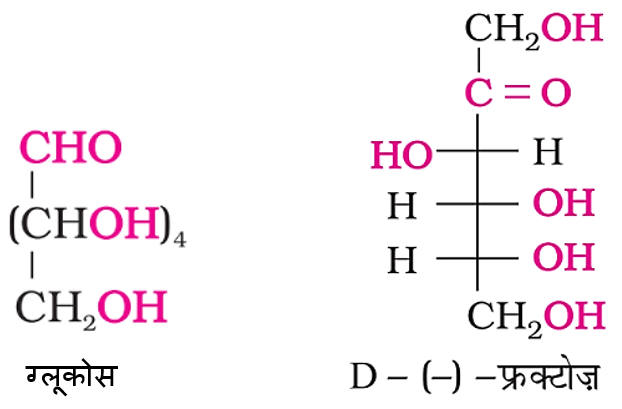

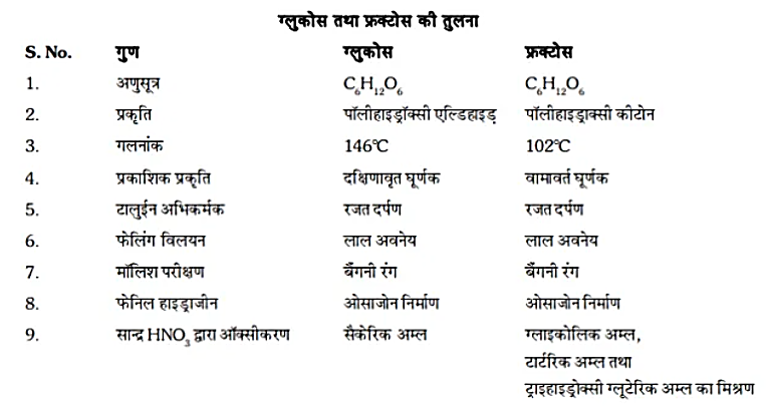

ग्लूकोस (ऐल्डोहेक्सोस) और फ्रक्टोस (कीटो हेक्सोस)

ग्लूकोस (ऐल्डोहेक्सोस) और फ्रक्टोस (कीटो हेक्सोस)

ग्लूकोस (ऐल्डोहेक्सोस) और फ्रक्टोस (कीटो हेक्सोस)

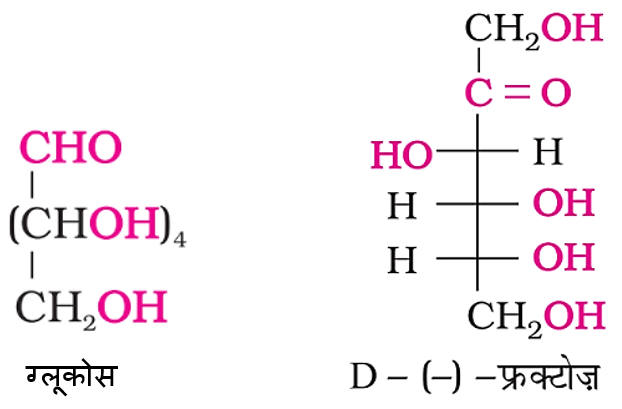

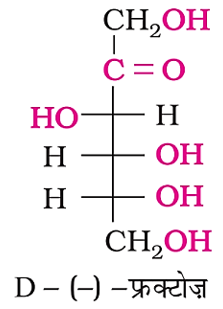

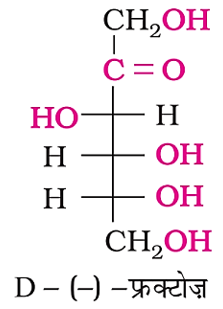

फ्रक्टोज की संरचना

फ्रक्टोज का भी अणुसूत्र C6H12O6 होता है। इसकी रासायनिक अभिक्रियाओं के आधार पर यह पाया गया कि फ्रक्टोस में कार्बन संख्या 2 पर एक कीटोनिक समूह है तथा ग्लूकोस के समान छ: कार्बन परमाणुओं की एक ऋजु श्रृंखला है। यह D- श्रेणी से संबंधित है तथा बाम ध्रुवण घूर्णक यौगिक है। इसे उपयुक्त रूप से D-(-) फ्रक्टोज़ लिखा जा सकता है। यहाँ इसकी विवृत श्रृंखला संरचना दी गई है।

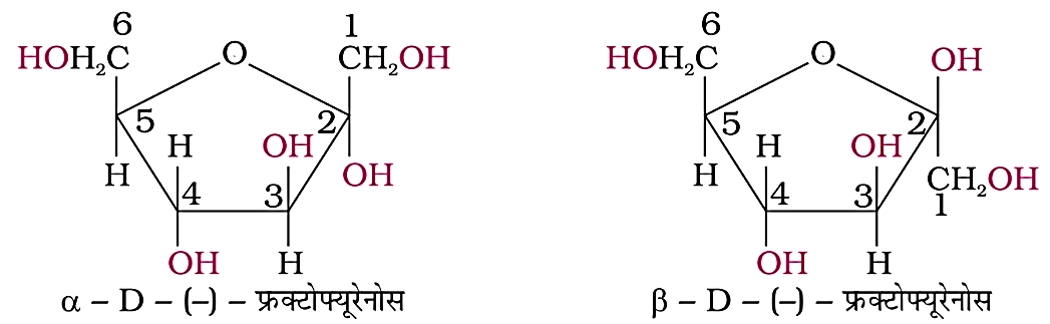

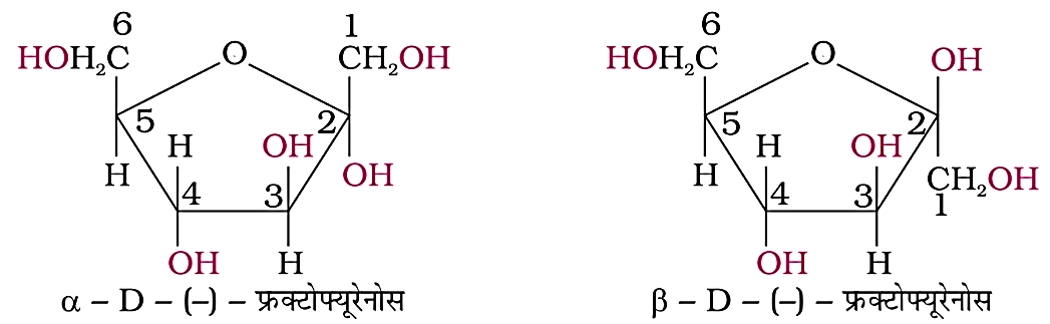

यह भी दो चक्रीय संरचनाओं में उपस्थित रहता है जो C5 पर उपस्थित - OH तथा (> C=O) के योग से प्राप्त होती है। इस प्रकार पाँच सदस्यीय वलय बनती है तथा फ्यूरान से समानता के कारण इसे फ्यूरेनोस कहा जाता है। फ्यूरान एक पाँच सदस्यीय वलय संरचना है जिसमें एक ऑक्सीजन परमाणु तथा चार कार्बन परमाणु होते हैं।

फ्रक्टोज के दोनों ऐनोमर की चक्रीय संरचना को हावर्थ संरचनाओं द्वारा निम्न प्रकार से निरूपित किया जाता है-

ग्लूकोस बनाने की विधियाँ

इसे निम्न प्रकार से बनाया जा सकता है।

1. सूक्रोस (इक्षु-शर्करा) से

सूक्रोस को तनु HCl अथवा H2SO4 के साथ ऐल्कोहॉलिक विलयन में क्वथन करने पर ग्लूकोस तथा फ्रक्टोज़ समान मात्रा में प्राप्त होते हैं।C12H22O11+H2OH+−−→C6H12O6Glucose+C6H12O6Fructose

2. स्टार्च से

औद्योगिक स्तर पर ग्लूकोस को स्टार्च के जल अपघटन से प्राप्त किया जाता है। इसके लिए स्टार्च को तनु H2SO4 के साथ 393 K दाब पर उबाला जाता है।(C6H10O5)nStarch or cellulose+nH2OH+−−−−−−−−→393K;2−3atmnC6H12O6Glucose

ग्लूकोस बनाने की विधियाँ

इसे निम्न प्रकार से बनाया जा सकता है।

1. सूक्रोस (इक्षु-शर्करा) से

सूक्रोस को तनु HCl अथवा H2SO4 के साथ ऐल्कोहॉलिक विलयन में क्वथन करने पर ग्लूकोस तथा फ्रक्टोज़ समान मात्रा में प्राप्त होते हैं।C12H22O11+H2OH+−−→C6H12O6Glucose+C6H12O6Fructose

2. स्टार्च से

औद्योगिक स्तर पर ग्लूकोस को स्टार्च के जल अपघटन से प्राप्त किया जाता है। इसके लिए स्टार्च को तनु H2SO4 के साथ 393 K दाब पर उबाला जाता है।(C6H10O5)nStarch or cellulose+nH2OH+−−−−−−−−→393K;2−3atmnC6H12O6Glucose

ग्लूकोस बनाने की विधियाँ

इसे निम्न प्रकार से बनाया जा सकता है।

1. सूक्रोस (इक्षु-शर्करा) से

सूक्रोस को तनु HCl अथवा H2SO4 के साथ ऐल्कोहॉलिक विलयन में क्वथन करने पर ग्लूकोस तथा फ्रक्टोज़ समान मात्रा में प्राप्त होते हैं।C12H22O11+H2OH+−−→C6H12O6Glucose+C6H12O6Fructose

2. स्टार्च से

औद्योगिक स्तर पर ग्लूकोस को स्टार्च के जल अपघटन से प्राप्त किया जाता है। इसके लिए स्टार्च को तनु H2SO4 के साथ 393 K दाब पर उबाला जाता है।(C6H10O5)nStarch or cellulose+nH2OH+−−−−−−−−→393K;2−3atmnC6H12O6Glucose

OMR (One Minute Revision)

ऐसा माना गया है कि (+) ग्लिसरैल्डिहाइड का D-विन्यास और (-) ग्लिसरैल्डिहाइड का L-विन्यास होता है।

ग्लूकोस के भौतिक गुण

ग्लूकोस एक सफेद क्रिस्टलीय ठोस है।

ग्लूकोस जल में विलेय, ऐल्कोहॉल में अल्प विलेय तथा ईथर में अविलेय है।

ग्लूकोस का गलनांक 146∘C होता है।

ग्लूकोस दक्षिण ध्रुवण घूर्णक होता है। अत: डेक्सट्रोस कहलाता है।

ग्लूकोस के भौतिक गुण

ग्लूकोस एक सफेद क्रिस्टलीय ठोस है।

ग्लूकोस जल में विलेय, ऐल्कोहॉल में अल्प विलेय तथा ईथर में अविलेय है।

ग्लूकोस का गलनांक 146∘C होता है।

ग्लूकोस दक्षिण ध्रुवण घूर्णक होता है। अत: डेक्सट्रोस कहलाता है।

ग्लूकोस के भौतिक गुण

ग्लूकोस एक सफेद क्रिस्टलीय ठोस है।

ग्लूकोस जल में विलेय, ऐल्कोहॉल में अल्प विलेय तथा ईथर में अविलेय है।

ग्लूकोस का गलनांक 146∘C होता है।

ग्लूकोस दक्षिण ध्रुवण घूर्णक होता है। अत: डेक्सट्रोस कहलाता है।

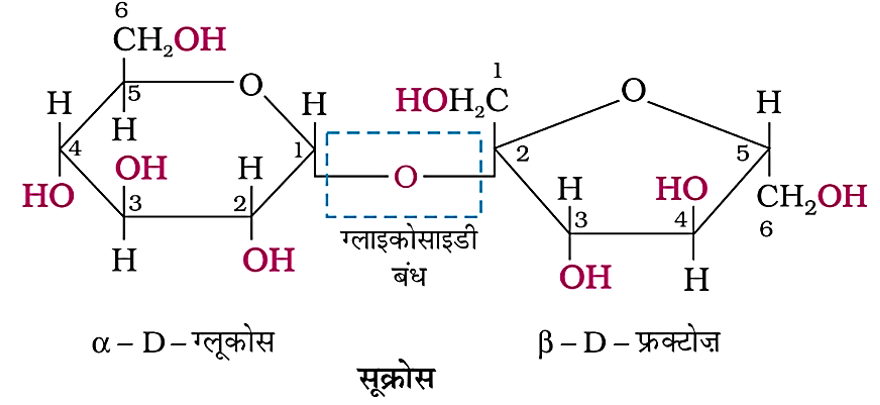

डाइसैकेराइड

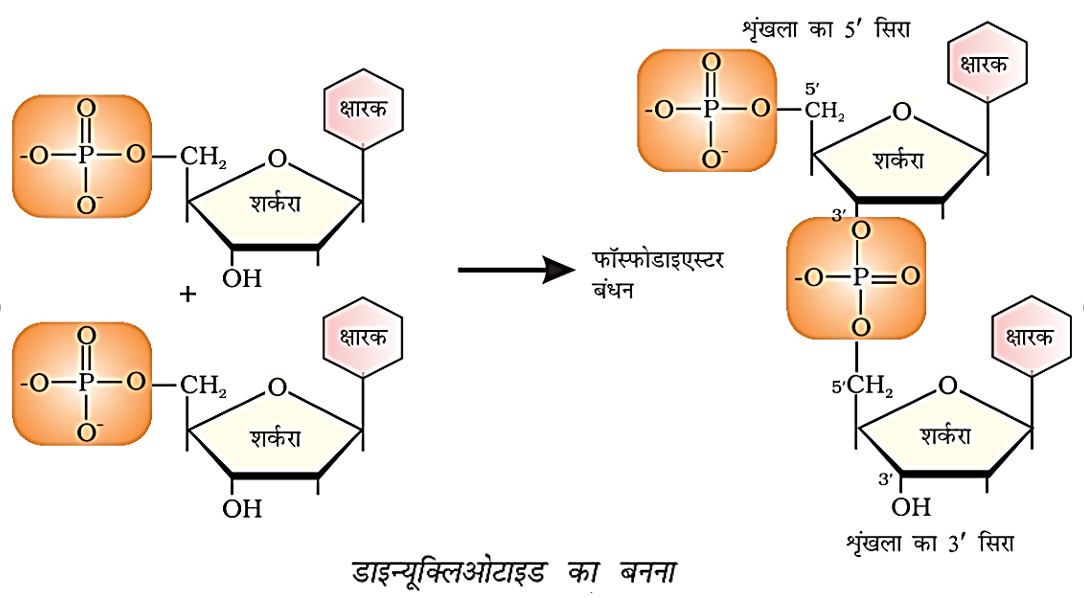

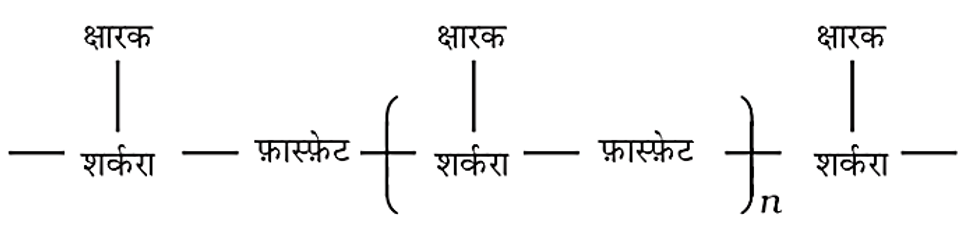

जैसा कि बच्चों हम पहले पढ़ चुकेजानते हैं कि डाइसैकैराइडों का तनु अम्ल अथवा एन्जाइम की उपस्थिति में जलअपघटन करने पर समान अथवा असमान मोनोसैकैराइडों के दो अणु प्राप्त होते हैं। दोनों मोनोसैकैराइड इकाइयाँ, जल के एक अणु के निकलने के बाद बने ऑक्साइड बंध द्वारा जुड़ी रहती हैं। परमाणु के द्वारा दो मोनोसैकैराइड इकाइयों में इस प्रकार के आबंध को ग्लाइकोसाइडिक बंध कहते हैं।

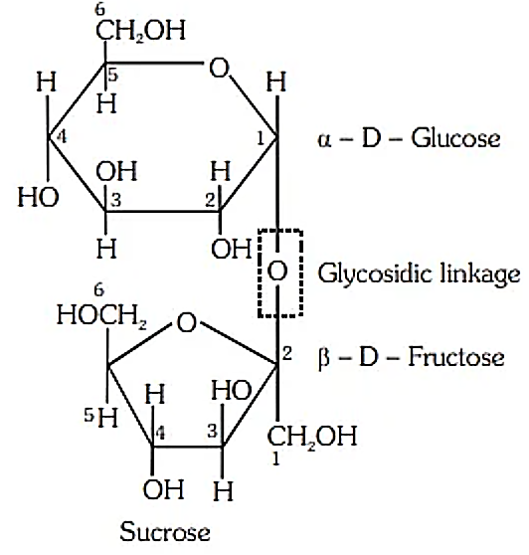

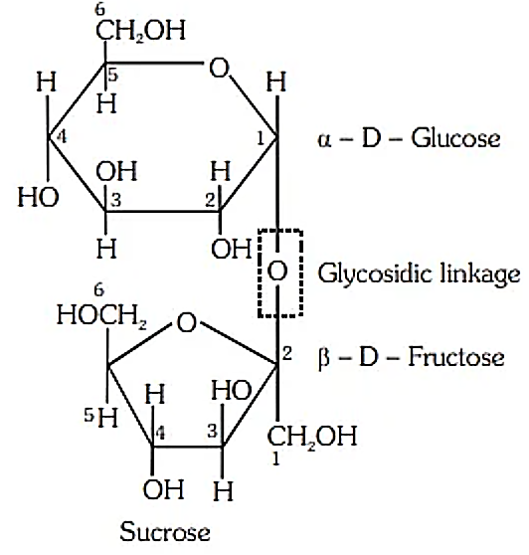

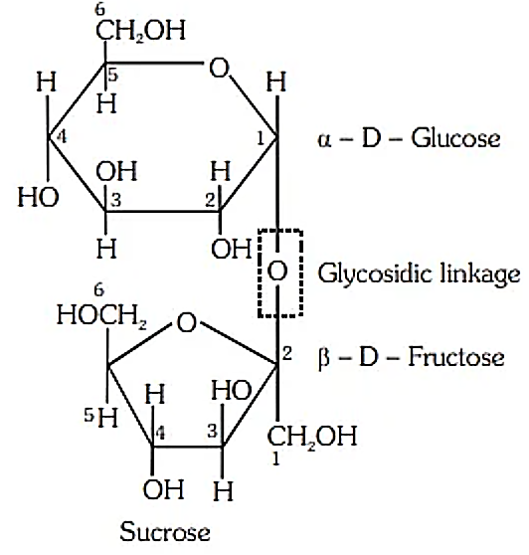

(1) सूक्रोस

सूक्रोस एक सामान्य डाइसैकैराइड है जो जलअपघटन पर सममोलर (equimolar) मात्रा में D-(+)-ग्लूकोस तथा D-(-) फ्रक्टोज़ देता है।C12H22O11Sucrose+H2O→C6H12O6D-(+)-(Glucose)+C6H12O6D-(-)-(Fructose)

ये दोनों मोनोसैकैराइड इकाइयाँ α− ग्लूकोस के C1 तथा β− फ्रक्टोज़ के C2 के मध्य ग्लाइकोसाइडिक बंध द्वारा जुड़ी रहती हैं। चूँकि ग्लूकोस तथा फ्रक्टोज़ का अपचायक समूह ग्लाइकोसाइडिक बंध निर्माण में प्रयुक्त होता है अतः सुक्रोस एक अनअपचायी शर्करा है।

सुक्रोस दक्षिण ध्रुवण घूर्णक होती है। लेकिन जल अपघटन के बाद दक्षिण ध्रुवण घूर्णक ग्लूकोस तथा वाम ध्रुवण घूर्णक फ्रक्टोज देता है। चूंकि फ्रक्टोज के वाम ध्रुवण घूर्णन का मान (−92.4∘), ग्लूकोस के दक्षिण ध्रुवण घूर्णन (+52.5∘), से अधिक होता है। अत: जलअपघटन पर सूक्रोस के घूर्णन के चिह्न में परिवर्तन दक्षिण (+) से वाम (-) में हो जाता है तथा उत्पाद को अपवृत शर्करा कहा जाता है। ।

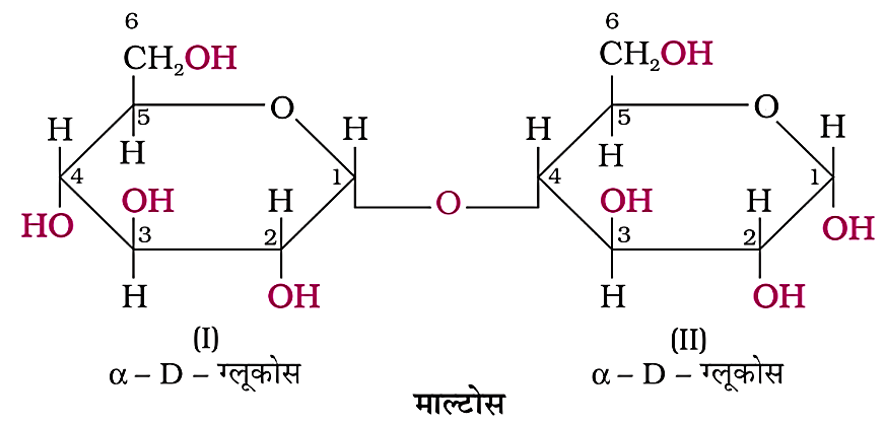

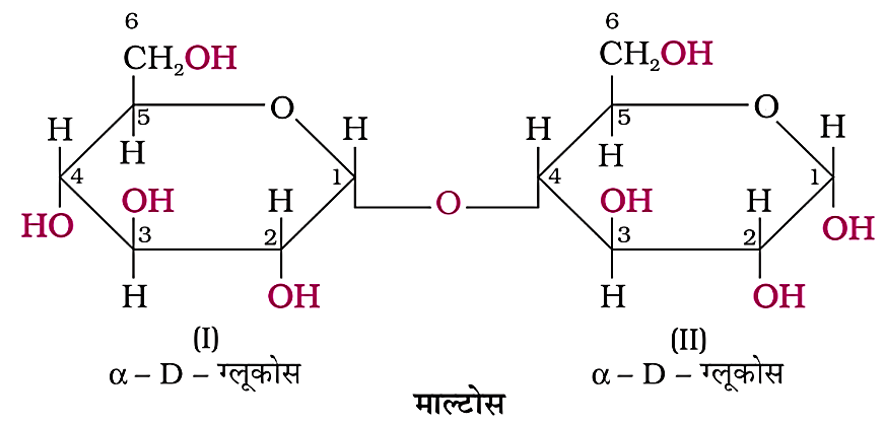

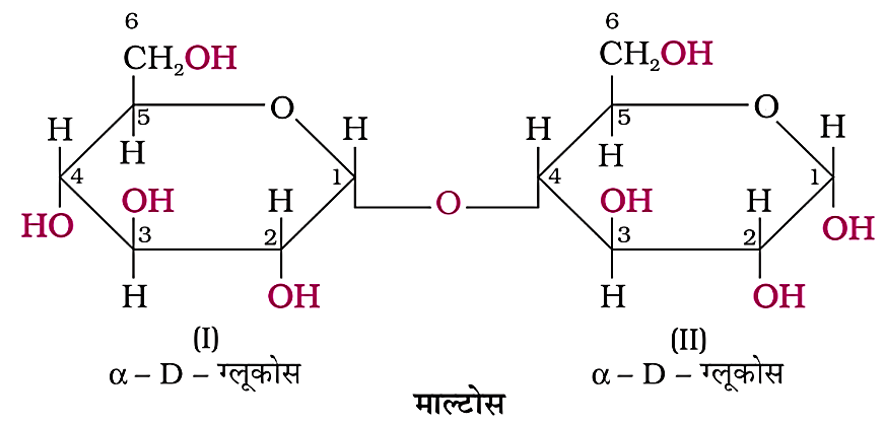

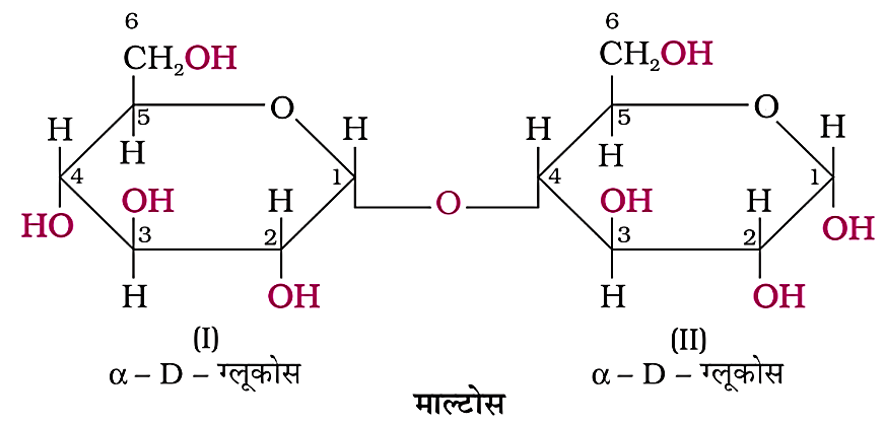

(2) माल्टोस

एक अन्य डाइसैकैराइड माल्टोस α−D- ग्लूकोस की दो इकाइयों से बना होता है जिसमें एक ग्लूकोस इकाई का C1 दूसरी ग्लूकोस इकाई के C4 के साथ जुड़ा रहता है विलयन में ग्लूकोस की दूसरी इकाई का C1 मुक्त ऐल्डिहाइड समूह देता है। यह अपचायक गुण दर्शाता है अतः यह एक अपचायी शर्करा है।

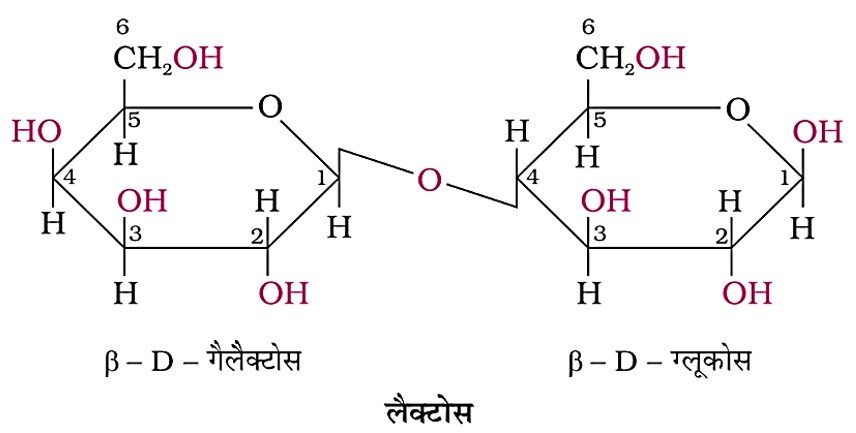

(3) लैक्टोस

लैक्टोस दुग्ध में उपस्थित होने के कारण सामान्यतः दुग्ध शर्करा भी कहलाती है। यह β−[D]-गैलैक्टोस तथा β−[D]-ग्लूकोस से निर्मित होती है। गैलैक्टोस के C1 तथा ग्लूकोस के C4 के मध्य बंध होता है। अतः यह भी एक अपचायी शर्करा है।

ग्लूकोस की रासायनिक अभिक्रियाऐं

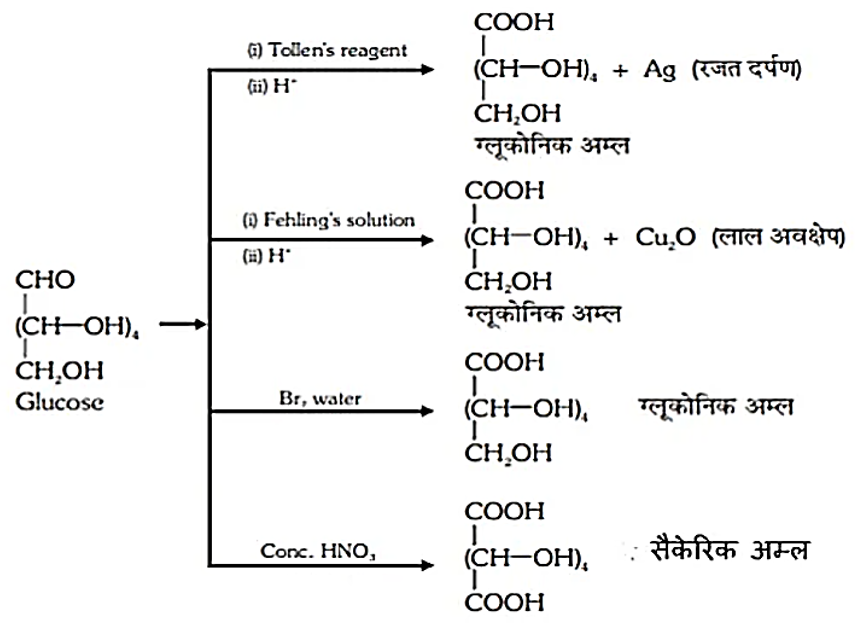

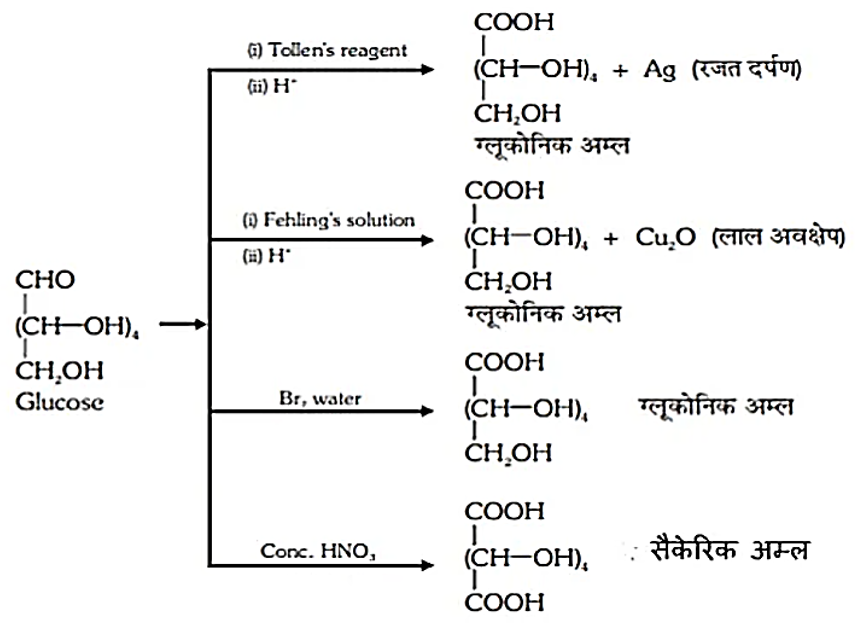

1. ऑक्सीकरण:

ग्लूकोस फेहलिंग विलयन/टॉलेन अभिकर्मक के साथ रंगीन अवक्षेप/ रजत दर्पण तथा ग्लूकोनिक अम्ल देता है।ग्लूकोस ब्रोमीन जल जैसे दुर्बल ऑक्सीकरण कर्मक द्वारा ऑक्सीकरण से छः कार्बन परमाणुयुक्त कार्बोक्सिलिक अम्ल (ग्लूकोनिक अम्ल) देता है। यह सिद्ध करता है कि ग्लूकोस का कार्बोनिल समूह ऐल्डिहाइड समूह के रूप में उपस्थित है।

ग्लूकोस तथा ग्लूकोनिक अम्ल दोनों ही नाइट्रिक अम्ल द्वारा ऑक्सीकरण से एक डाइकार्बोक्सिलिक अम्ल, सैकैरिक अम्ल बनाते हैं। यह ग्लूकोस में प्राथमिक ऐल्कोहॉलिक समूह की उपस्थिति को दर्शाता है।

2. अपचयन :

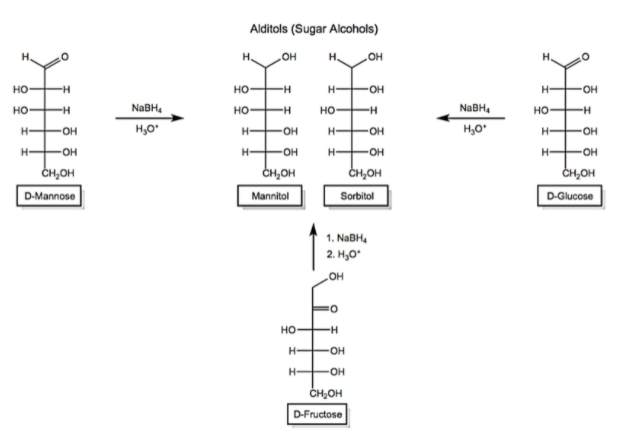

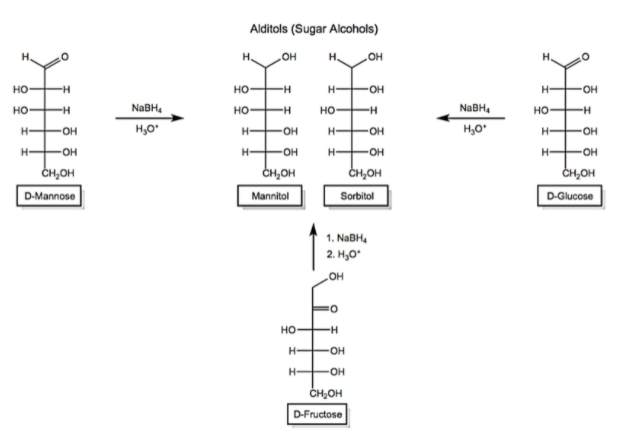

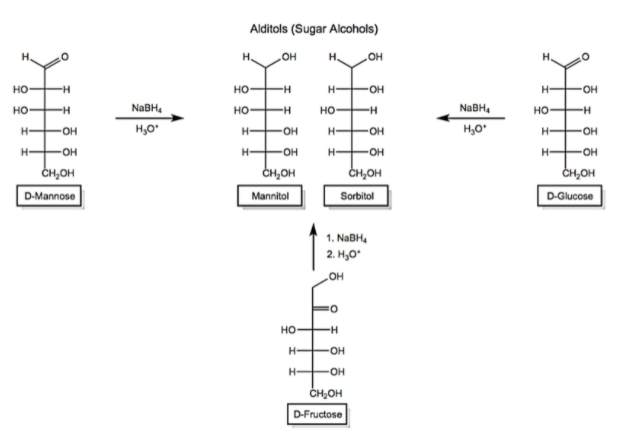

(i)NaBH4 अथवा Na-Hg, के साथ अपचयन कराने पर ग्लूकोस सार्बिटॉल बनाता है।NaBH4के द्वारा अपचयन के फलस्वरूप ग्लूकोस केवन D-सार्बिटोल बनाता है तथा फ्रक्टोस (कीटो हेक्सोस) D-सार्बिटोल तथा D - मैनीटॉल का मिश्नण बनाता है ये विन्यास में भिन्न होते हैं।

(ii) HI तथा लाल P के साथ अपचयित कराने पर यह n-हेक्सेन बनाता है।

3. हाइड्रोक्सिल ऐमीन से अभिक्रिया :

ग्लूकोस, हाइड्रॉक्सिल ऐमीन के साथ अभिक्रिया करने पर एक ऑक्सिम देता है तथा हाइड्रोजन सायनाइड के एक अणु से संयोग कर सायनोहाइड्रिन देता है। ये अभिक्रियाएं ग्लूकोस में कार्बोनिल समूह >C=O की उपस्थिति की पुष्टि करती हैं।

4. हाइड्रोजन सायनाइड से अभिक्रियाँ :

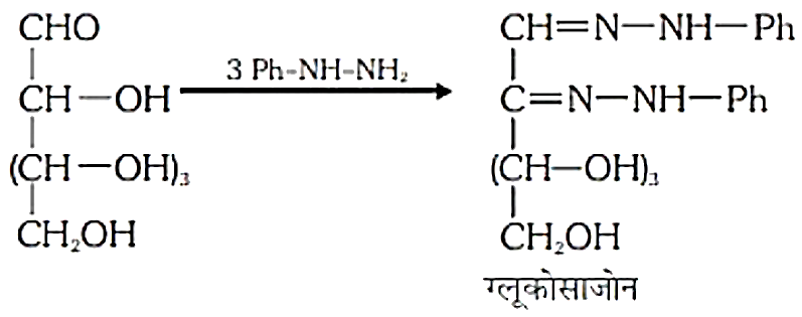

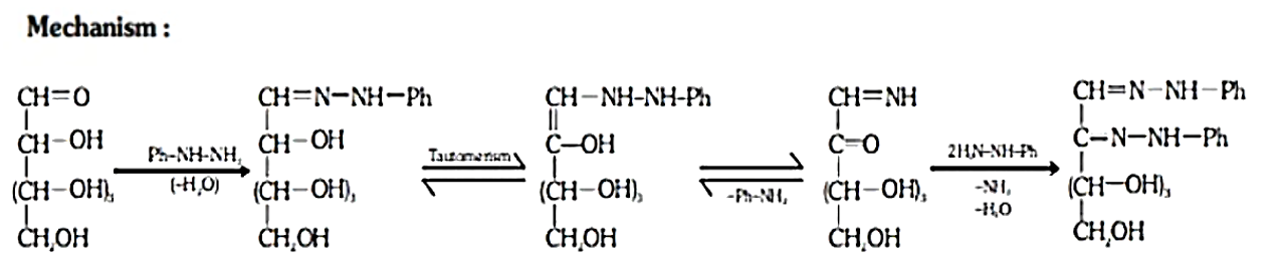

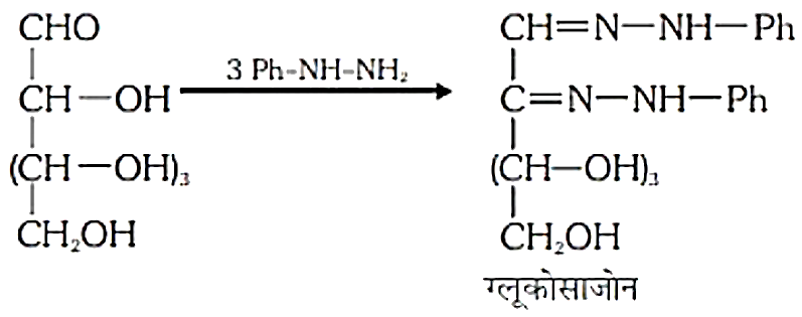

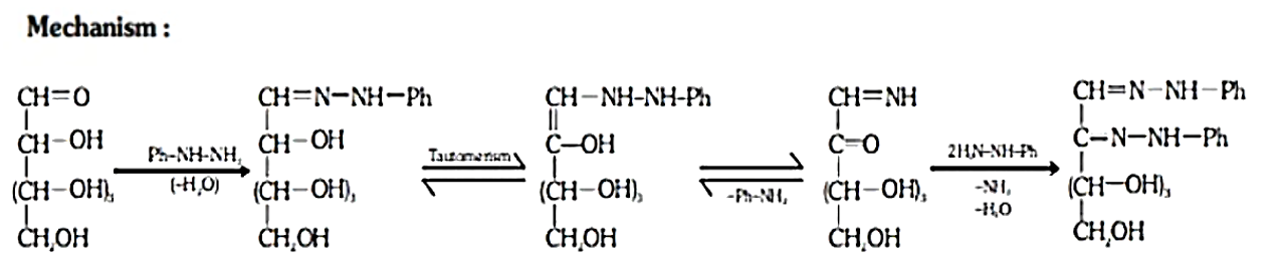

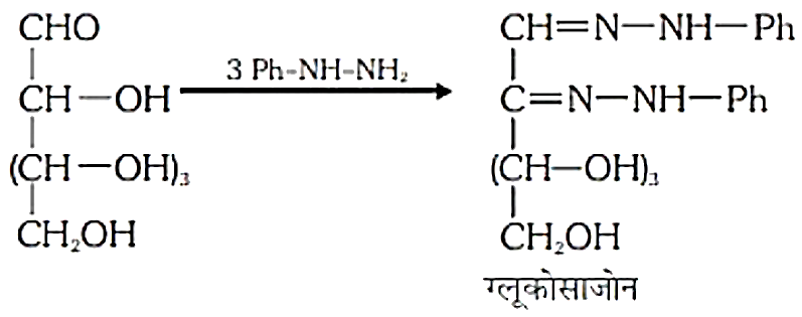

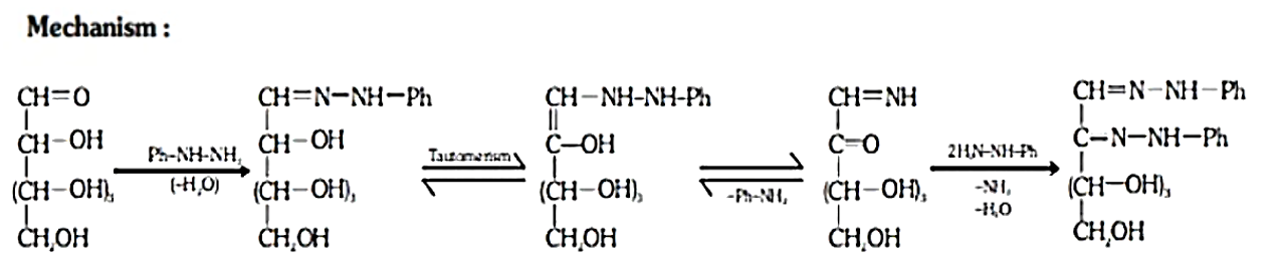

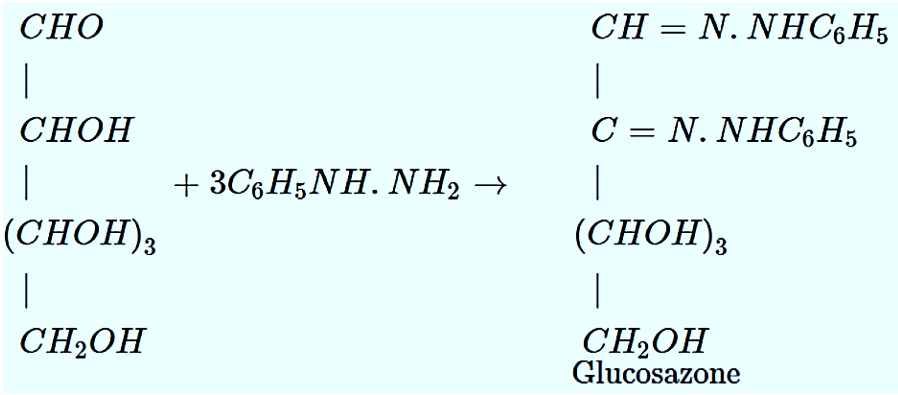

5. फेनिल हाइड्रोजीन से अभिक्रियाँ :

ग्लूकोस की रासायनिक अभिक्रियाऐं

1. ऑक्सीकरण:

ग्लूकोस फेहलिंग विलयन/टॉलेन अभिकर्मक के साथ रंगीन अवक्षेप/ रजत दर्पण तथा ग्लूकोनिक अम्ल देता है।ग्लूकोस ब्रोमीन जल जैसे दुर्बल ऑक्सीकरण कर्मक द्वारा ऑक्सीकरण से छः कार्बन परमाणुयुक्त कार्बोक्सिलिक अम्ल (ग्लूकोनिक अम्ल) देता है। यह सिद्ध करता है कि ग्लूकोस का कार्बोनिल समूह ऐल्डिहाइड समूह के रूप में उपस्थित है।

ग्लूकोस तथा ग्लूकोनिक अम्ल दोनों ही नाइट्रिक अम्ल द्वारा ऑक्सीकरण से एक डाइकार्बोक्सिलिक अम्ल, सैकैरिक अम्ल बनाते हैं। यह ग्लूकोस में प्राथमिक ऐल्कोहॉलिक समूह की उपस्थिति को दर्शाता है।

2. अपचयन :

(i)NaBH4 अथवा Na-Hg, के साथ अपचयन कराने पर ग्लूकोस सार्बिटॉल बनाता है।NaBH4के द्वारा अपचयन के फलस्वरूप ग्लूकोस केवन D-सार्बिटोल बनाता है तथा फ्रक्टोस (कीटो हेक्सोस) D-सार्बिटोल तथा D - मैनीटॉल का मिश्नण बनाता है ये विन्यास में भिन्न होते हैं।

(ii) HI तथा लाल P के साथ अपचयित कराने पर यह n-हेक्सेन बनाता है।

3. हाइड्रोक्सिल ऐमीन से अभिक्रिया :

ग्लूकोस, हाइड्रॉक्सिल ऐमीन के साथ अभिक्रिया करने पर एक ऑक्सिम देता है तथा हाइड्रोजन सायनाइड के एक अणु से संयोग कर सायनोहाइड्रिन देता है। ये अभिक्रियाएं ग्लूकोस में कार्बोनिल समूह >C=O की उपस्थिति की पुष्टि करती हैं।

4. हाइड्रोजन सायनाइड से अभिक्रियाँ :

5. फेनिल हाइड्रोजीन से अभिक्रियाँ :

ग्लूकोस की रासायनिक अभिक्रियाऐं

1. ऑक्सीकरण:

ग्लूकोस फेहलिंग विलयन/टॉलेन अभिकर्मक के साथ रंगीन अवक्षेप/ रजत दर्पण तथा ग्लूकोनिक अम्ल देता है।ग्लूकोस ब्रोमीन जल जैसे दुर्बल ऑक्सीकरण कर्मक द्वारा ऑक्सीकरण से छः कार्बन परमाणुयुक्त कार्बोक्सिलिक अम्ल (ग्लूकोनिक अम्ल) देता है। यह सिद्ध करता है कि ग्लूकोस का कार्बोनिल समूह ऐल्डिहाइड समूह के रूप में उपस्थित है।

ग्लूकोस तथा ग्लूकोनिक अम्ल दोनों ही नाइट्रिक अम्ल द्वारा ऑक्सीकरण से एक डाइकार्बोक्सिलिक अम्ल, सैकैरिक अम्ल बनाते हैं। यह ग्लूकोस में प्राथमिक ऐल्कोहॉलिक समूह की उपस्थिति को दर्शाता है।

2. अपचयन :

(i)NaBH4 अथवा Na-Hg, के साथ अपचयन कराने पर ग्लूकोस सार्बिटॉल बनाता है।NaBH4के द्वारा अपचयन के फलस्वरूप ग्लूकोस केवन D-सार्बिटोल बनाता है तथा फ्रक्टोस (कीटो हेक्सोस) D-सार्बिटोल तथा D - मैनीटॉल का मिश्नण बनाता है ये विन्यास में भिन्न होते हैं।

(ii) HI तथा लाल P के साथ अपचयित कराने पर यह n-हेक्सेन बनाता है।

3. हाइड्रोक्सिल ऐमीन से अभिक्रिया :

ग्लूकोस, हाइड्रॉक्सिल ऐमीन के साथ अभिक्रिया करने पर एक ऑक्सिम देता है तथा हाइड्रोजन सायनाइड के एक अणु से संयोग कर सायनोहाइड्रिन देता है। ये अभिक्रियाएं ग्लूकोस में कार्बोनिल समूह >C=O की उपस्थिति की पुष्टि करती हैं।

4. हाइड्रोजन सायनाइड से अभिक्रियाँ :

5. फेनिल हाइड्रोजीन से अभिक्रियाँ :

पॉलीसैकेराइड

पॉलीसैकेराइड में असंख्य मोनोसैकैराइड इकाइयाँ ग्लाइकोसाइडिक बंध द्वारा जुड़ी रहती हैं यह प्रकृति में सबसे अधिक मात्रा मे पाए जाने वाले कार्बोहाइड्रेट हैं। यह मुख्यतः भोजन संग्रहण तथा संरचना निर्माण का कार्य करते हैं।

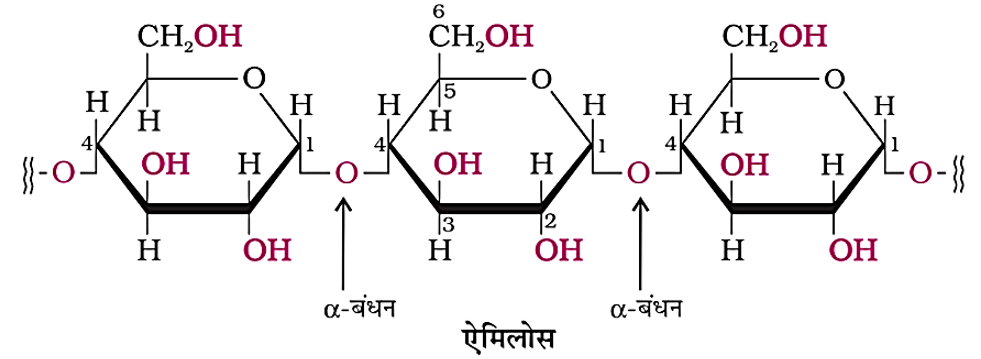

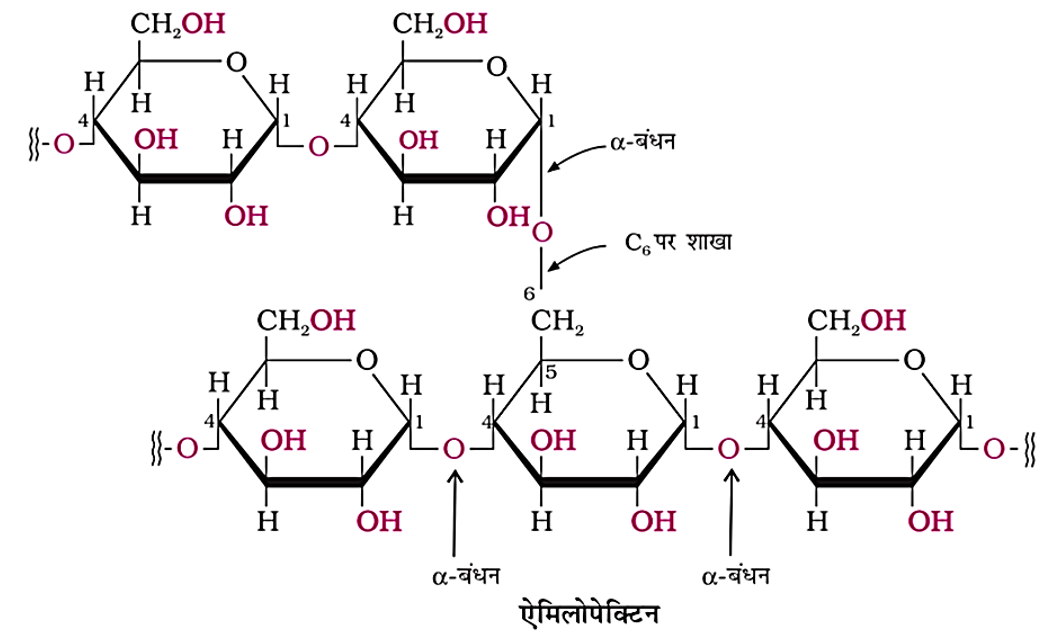

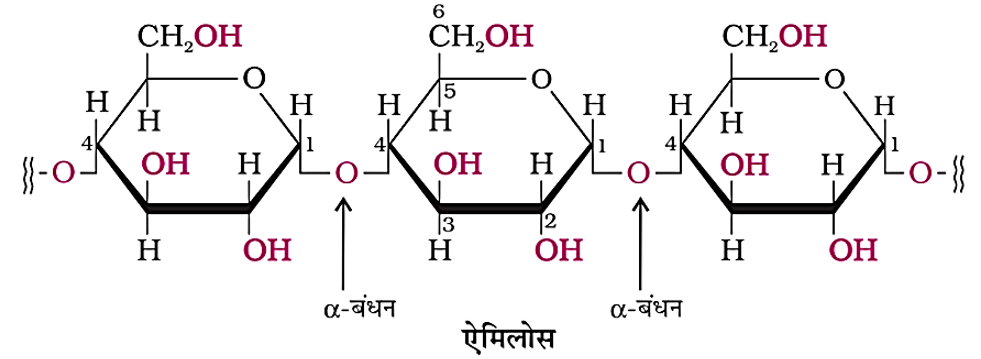

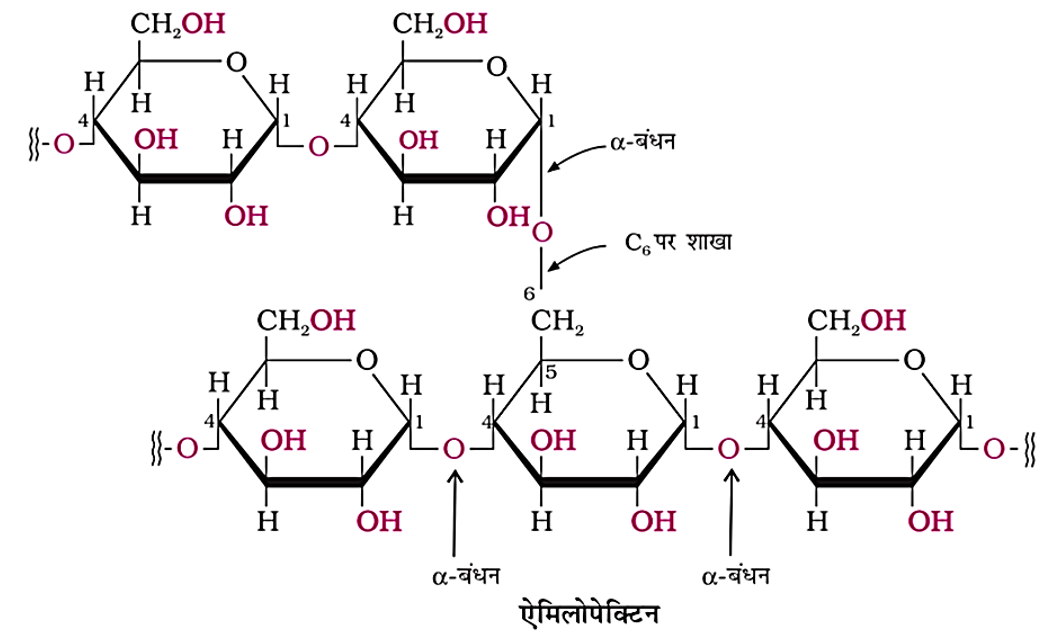

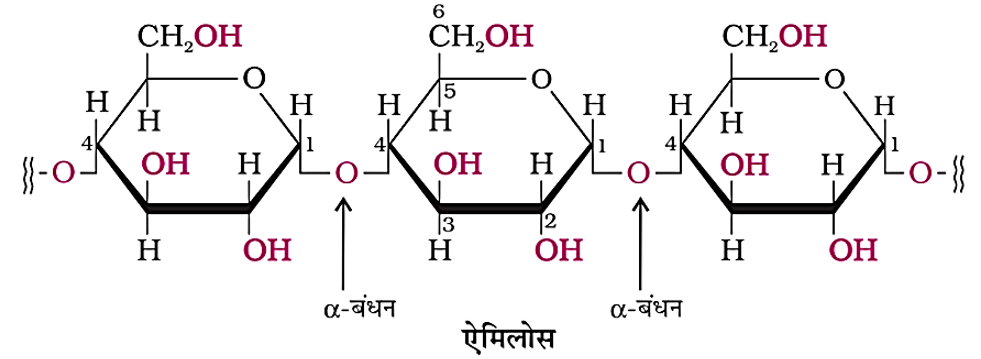

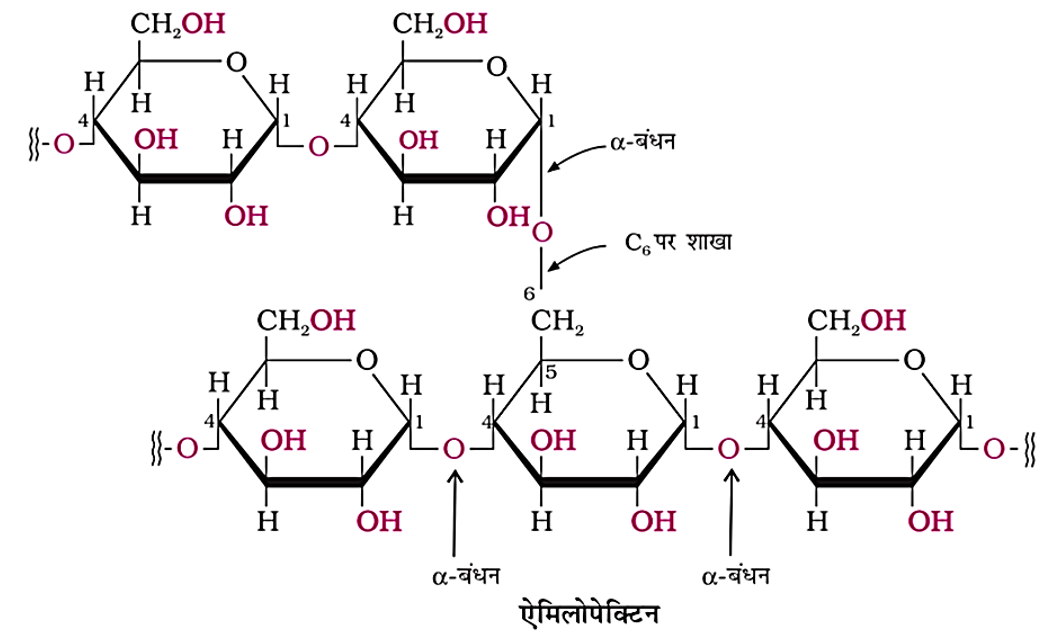

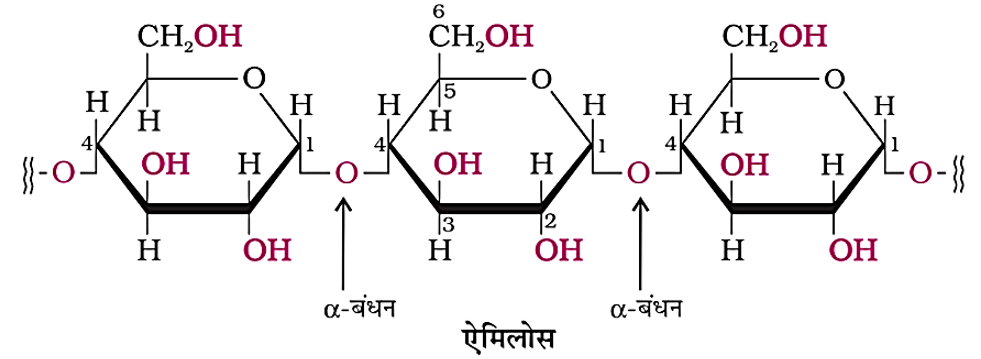

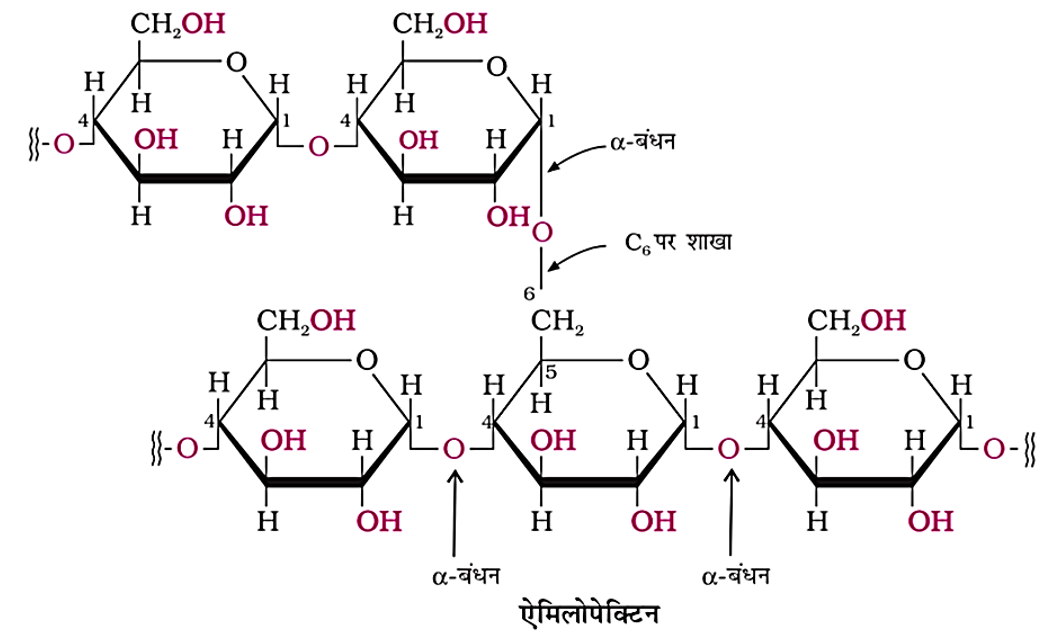

(1) स्टार्च

स्टार्च पौधों में मुख्य संग्रहित पॉलीसैकेराइड है। यह मनुष्यों के लिए आहार का मुख्य स्रोत है। दाल, जड़, कंद तथा कुछ सब्जियों में स्टार्च प्रचुर मात्रा में मिलता है। यह α− ग्लूकोस का बहुलक है तथा दो घटकों ऐमिलोस तथा ऐमिलोपेक्टिन से मिलकर बनता है। ऐमिलोस जल में घुलनशील अवयव है तथा यह स्टार्च का 15-20% भाग निर्मित करता है। रासायनिक रूप से ऐमिलोस 200-1000 α− D-(+)-ग्लूकोस इकाइयों की अशाखित श्रृंखला होती है जो C1−C4 ग्लाइकोसाइड बंध द्वारा जुड़ी रहती हैं।ऐमिलोपेक्टिन जल में अविलेय होती है तथा यह स्टार्च का 80-85% भाग बनाती हैं। यह α−D -ग्लूकोस इकाइयों की शाखित श्रृंखला होती है, जिसमें C1−C4 ग्लाइकोसाइडिक बंध होते हैं। जबकि शाखन C1−C6 ग्लाइकोसाइडिक बंध द्वारा होता है।

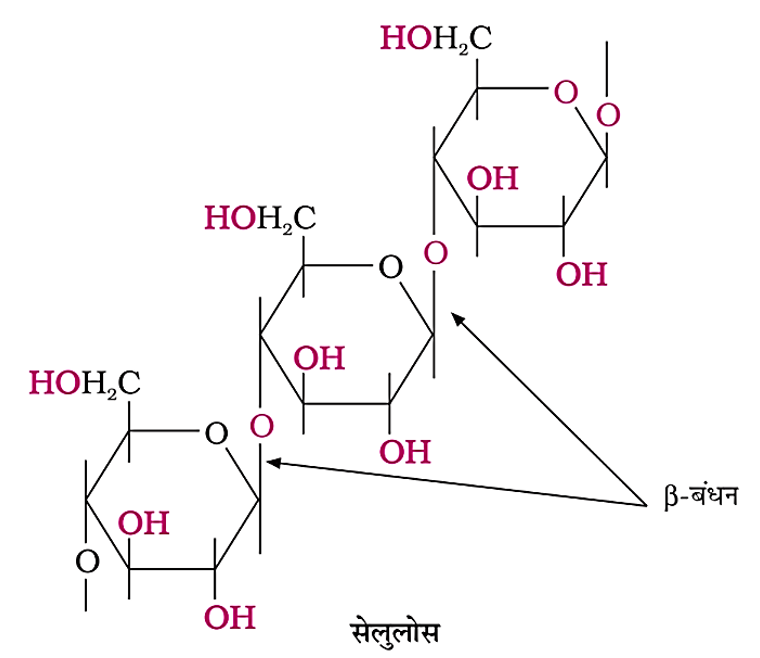

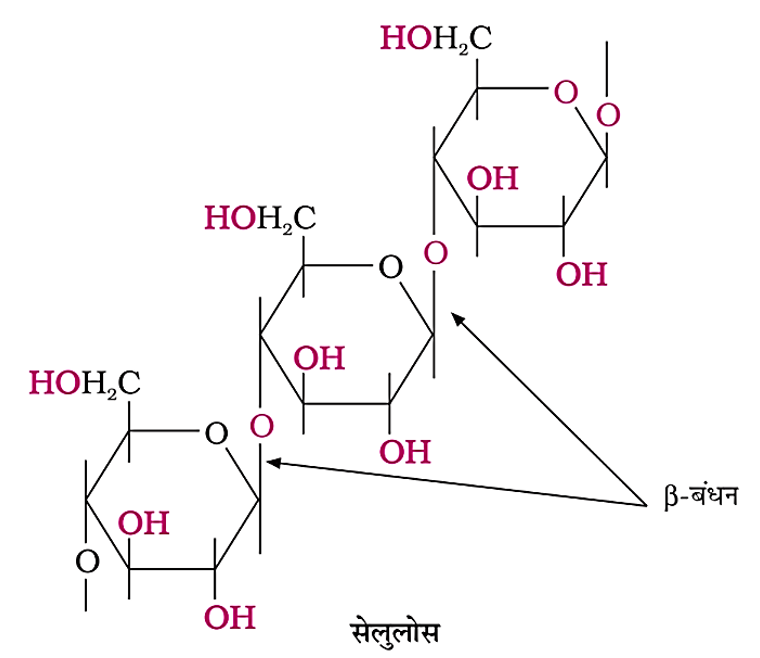

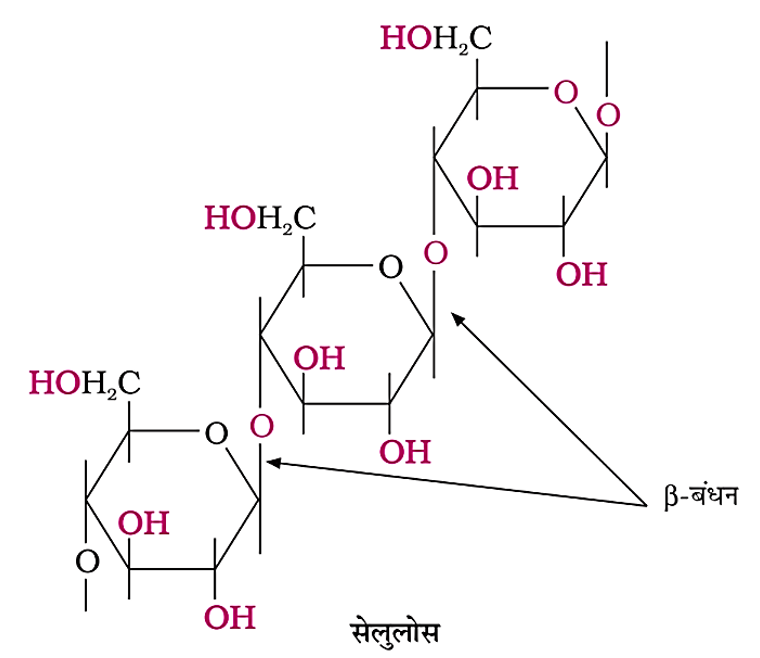

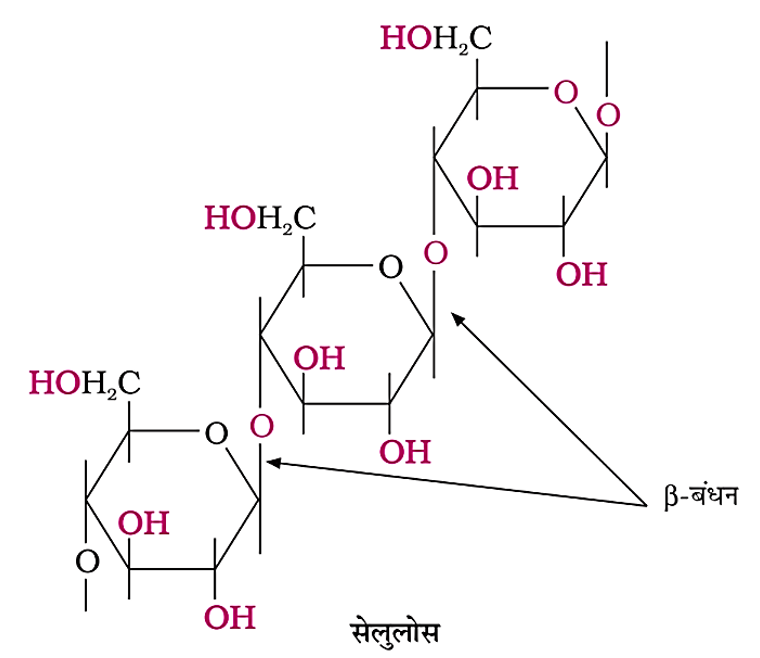

(2) सेलुलोस

सेलुलोस विशिष्ट रूप से केवल पौधों में मिलता है तथा यह वनस्पति जगत में प्रचुरता में उपलब्ध कार्बनिक पदार्थ है। यह पौधों की कोशिकाओं की कोशिका भित्ति का मुख्य अवयव है। सेलुलोस, β−D- ग्लूकोस से बनी ऋजु श्रृंखला युक्त पॉलिसैकैराइड है जिसमें एक ग्लूकोस इकाई के C1 तथा दूसरी ग्लूकोस इकाई के C4 के मध्य ग्लाइकोसाइडिक बंध बनता है।

(3) ग्लाइकोजन

प्राणी शरीर में कार्बोहाइड्रेट, ग्लाइकोजन के रूप में संग्रहित रहता है चूँकि इसकी संरचना ऐमिलोपेक्टिन के समान होती है, अत: इसे प्राणी स्टार्च भी कहा जाता है एवं यह ऐमिलोपेक्टिन से अधिक शाखित होता है। यह यकृत, मांसपेशियों तथा मस्तिष्क में उपस्थित रहता है। जब शरीर को ग्लूकोस की आवश्यकता होती है, एन्जाइम, ग्लाइकोजन को ग्लूकोस में तोड़ देते हैं ग्लाइकोजन यीस्ट तथा कवक में भी मिलता है।OMR (One Minute Revision)

Br2/H2O - ब्रोमीन जल के उपयोग से बच्चो हम ऐल्डोस(Aldoses) और कीटोस (Ketoses) के बीच विभेद कर सकते है।

ग्लूकोस+Br2/H2O→Br− (colourless)

फ्रूक्टोस+ Br2/H2O→No reaction

ग्लूकोस +NaBH4 → 1 Alditol(अलडिटोल)

फ्रूक्टोस +NaBH4 →2Alditol(अलडिटोल)

OMR (One Minute Revision)

Br2/H2O - ब्रोमीन जल के उपयोग से बच्चो हम ऐल्डोस(Aldoses) और कीटोस (Ketoses) के बीच विभेद कर सकते है।

ग्लूकोस+Br2/H2O→Br− (colourless)

फ्रूक्टोस+ Br2/H2O→No reaction

ग्लूकोस +NaBH4 → 1 Alditol(अलडिटोल)

फ्रूक्टोस +NaBH4 →2Alditol(अलडिटोल)

OMR (One Minute Revision)

Br2/H2O - ब्रोमीन जल के उपयोग से बच्चो हम ऐल्डोस(Aldoses) और कीटोस (Ketoses) के बीच विभेद कर सकते है।

ग्लूकोस+Br2/H2O→Br− (colourless)

फ्रूक्टोस+ Br2/H2O→No reaction

ग्लूकोस +NaBH4 → 1 Alditol(अलडिटोल)

फ्रूक्टोस +NaBH4 →2Alditol(अलडिटोल)

उदाहरण 2

निम्न में से कौन - सा मोनोसैकेराइड एक पेन्टोस होता है ?

अरबीनोस एक पेन्टोस शर्करा होता है |

ग्लूकोस की रासायनिक अभिक्रियाऐं

एसिटिलीकरण :

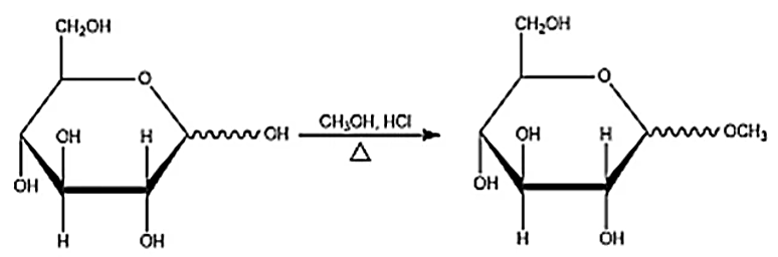

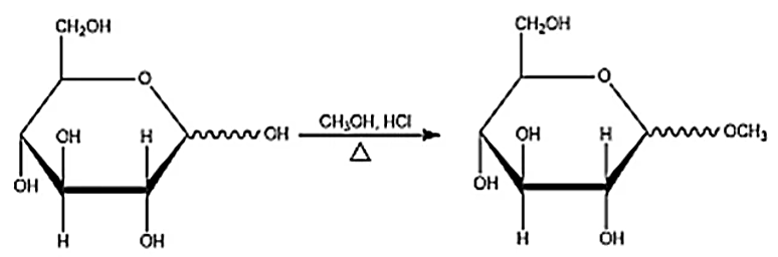

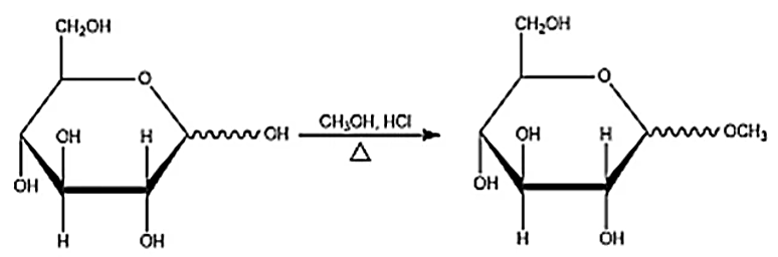

मेथेनॉल के साथ

मेथेनॉल के साथ शुष्कHCl गैस की उपस्थिति में D(+)-ग्लूकोस की क्रिया मेथेनॉल से कराने पर यह इसके केवल मोल के साथ क्रिया कराने पर, यह मोनोमेथिल ईथर का निर्माण करता है जोकि वास्तव में α-तथा β-रूपों का मिश्रण है। इससे स्पष्ट होता है कि ग्लूकोस के दो समावयवी है जिनमें -OH समूह की स्थिति भिन्न है।

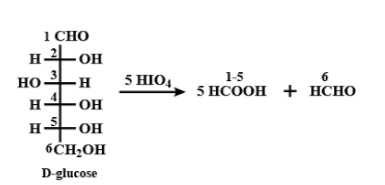

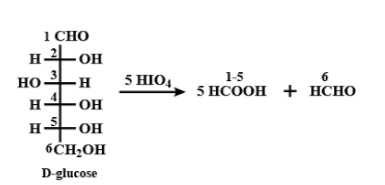

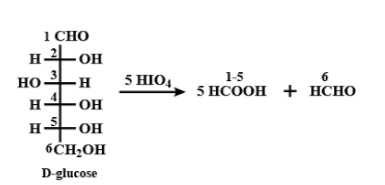

परआयोडिक अम्ल-

परआयोडिक अम्ल के साथ क्रिया परआयोडिक अम्ल ग्लूकोस को फार्मिक अम्ल तथा फार्मेल्डिहाइड अपघटित करता है।

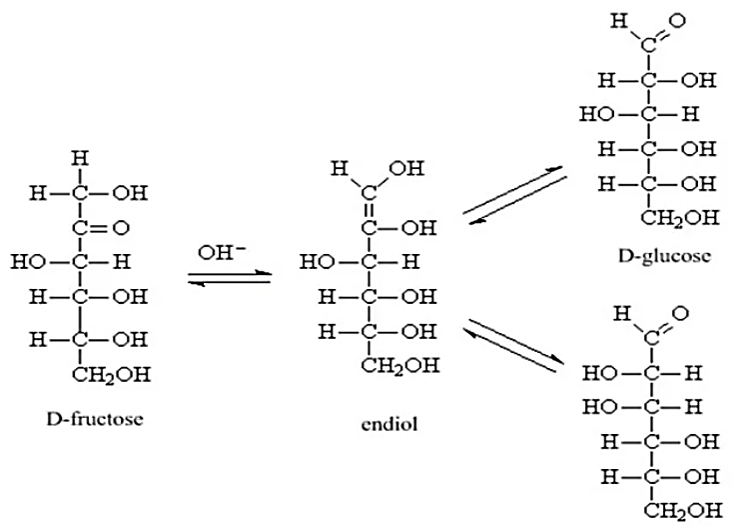

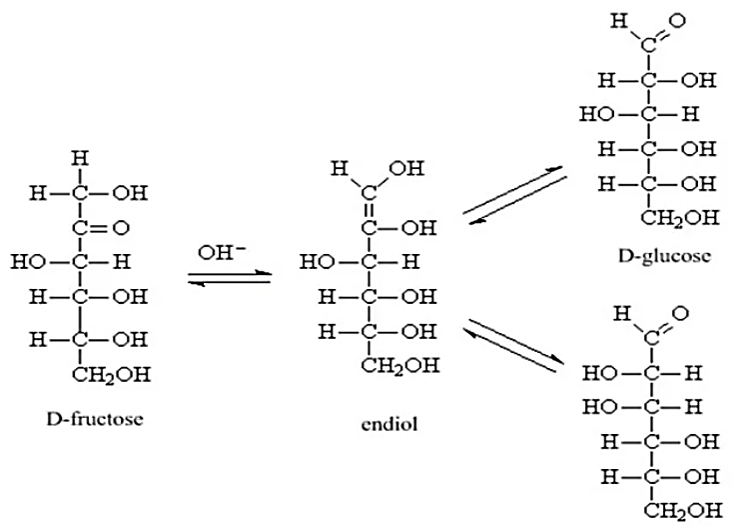

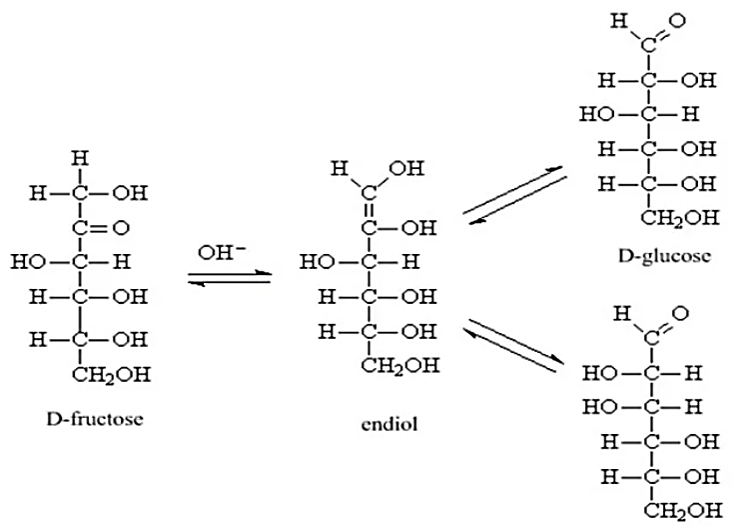

क्षारों के साथ क्रिया

(i) सान्द्र क्षारों के साथ गर्म करने पर ग्लूकोस, सर्वप्रथम पीला, तदुपरान्त भूरा हो जाता है तथा अन्त में रेजिन देता है।(ii) ग्लूकोस के तनु विलयन के तनु क्षारों के साथ गर्म करने पर यह D(+) ग्लूकोस, D(+)-मैनोस तथा D(-)- फ्रक्टोस के प्रकाशिक अक्रिय मिश्रण में परिवर्तित हो जाता है। इसे लॉब्री-डी-ब्राइन वान एकेन्सटीन पुनर्विन्यास कहते हैं।

ग्लूकोस की रासायनिक अभिक्रियाऐं

एसिटिलीकरण :

मेथेनॉल के साथ

मेथेनॉल के साथ शुष्कHCl गैस की उपस्थिति में D(+)-ग्लूकोस की क्रिया मेथेनॉल से कराने पर यह इसके केवल मोल के साथ क्रिया कराने पर, यह मोनोमेथिल ईथर का निर्माण करता है जोकि वास्तव में α-तथा β-रूपों का मिश्रण है। इससे स्पष्ट होता है कि ग्लूकोस के दो समावयवी है जिनमें -OH समूह की स्थिति भिन्न है।

परआयोडिक अम्ल-

परआयोडिक अम्ल के साथ क्रिया परआयोडिक अम्ल ग्लूकोस को फार्मिक अम्ल तथा फार्मेल्डिहाइड अपघटित करता है।

क्षारों के साथ क्रिया

(i) सान्द्र क्षारों के साथ गर्म करने पर ग्लूकोस, सर्वप्रथम पीला, तदुपरान्त भूरा हो जाता है तथा अन्त में रेजिन देता है।(ii) ग्लूकोस के तनु विलयन के तनु क्षारों के साथ गर्म करने पर यह D(+) ग्लूकोस, D(+)-मैनोस तथा D(-)- फ्रक्टोस के प्रकाशिक अक्रिय मिश्रण में परिवर्तित हो जाता है। इसे लॉब्री-डी-ब्राइन वान एकेन्सटीन पुनर्विन्यास कहते हैं।

ग्लूकोस की रासायनिक अभिक्रियाऐं

एसिटिलीकरण :

मेथेनॉल के साथ

मेथेनॉल के साथ शुष्कHCl गैस की उपस्थिति में D(+)-ग्लूकोस की क्रिया मेथेनॉल से कराने पर यह इसके केवल मोल के साथ क्रिया कराने पर, यह मोनोमेथिल ईथर का निर्माण करता है जोकि वास्तव में α-तथा β-रूपों का मिश्रण है। इससे स्पष्ट होता है कि ग्लूकोस के दो समावयवी है जिनमें -OH समूह की स्थिति भिन्न है।

परआयोडिक अम्ल-

परआयोडिक अम्ल के साथ क्रिया परआयोडिक अम्ल ग्लूकोस को फार्मिक अम्ल तथा फार्मेल्डिहाइड अपघटित करता है।

क्षारों के साथ क्रिया

(i) सान्द्र क्षारों के साथ गर्म करने पर ग्लूकोस, सर्वप्रथम पीला, तदुपरान्त भूरा हो जाता है तथा अन्त में रेजिन देता है।(ii) ग्लूकोस के तनु विलयन के तनु क्षारों के साथ गर्म करने पर यह D(+) ग्लूकोस, D(+)-मैनोस तथा D(-)- फ्रक्टोस के प्रकाशिक अक्रिय मिश्रण में परिवर्तित हो जाता है। इसे लॉब्री-डी-ब्राइन वान एकेन्सटीन पुनर्विन्यास कहते हैं।

कार्बोहाइड्रेट का महत्व

कार्बोहाइड्रेट पौधों तथा प्राणियों में जीवन के लिए आवश्यक होते हैं। ये हमारे भोजन का प्रमुख भाग होते हैं। चिकित्सा की आयुर्वेद प्रणाली में ऊर्जा में तात्कालिक स्रोत के रूप में वैद्यों द्वारा शहद का उपयोग किया जाता रहा है। कार्बोहाइड्रेट अणु वनस्पतियों में स्टार्च के रूप में तथा जंतुओं में ग्लाइकोजन के रूप में संचित होते हैं जीवाणुओं एवं पौधों की कोशिका भित्ति सेलुलोस की बनी होती है। लकड़ी के रूप में प्राप्त सेलुलोस से हम फ़र्नीचर आदि बनाते हैं तथा सूती रेशों के रूप में प्राप्त सेलुलोस से हमारे वस्त्र बनते हैं। अनेक प्रमुख उद्योगों जैसे- वस्त्र, कागज़, प्रलाक्ष (लैकर), उद्योग इत्यादि के लिए इनसे कच्चा माल उपलब्ध होता है।

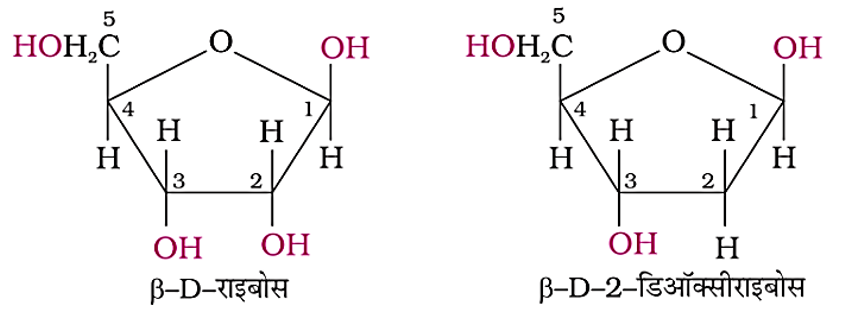

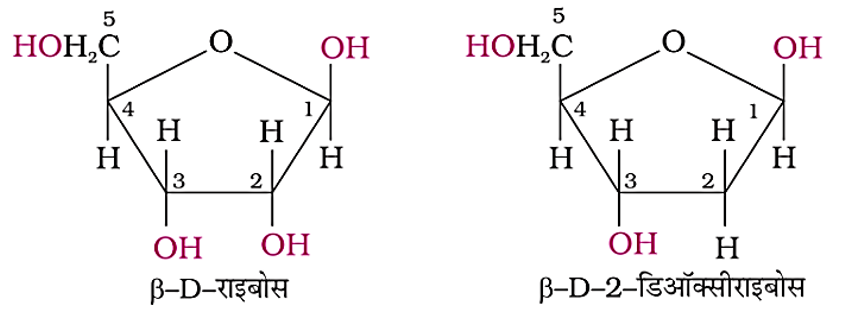

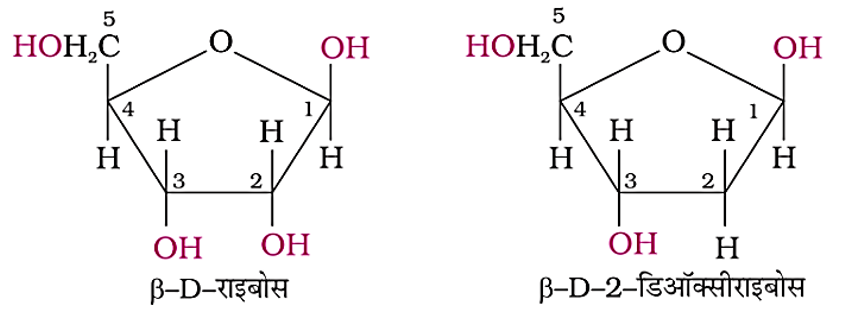

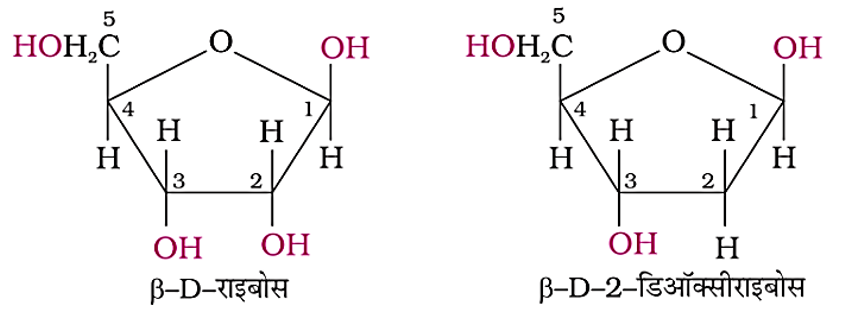

न्यूक्लिक अम्ल में दो ऐल्डोपेन्टोस जैसे D-राइबोस तथा 2-डीऑक्सीराइबोस उपस्थित होते हैं। जैव-तंत्र में कार्बोहाइड्रेट अनेक प्रोटीनों तथा लिपिडों के साथ संयुक्त अवस्था में मिलते है।

OMR (One Minute Revision)

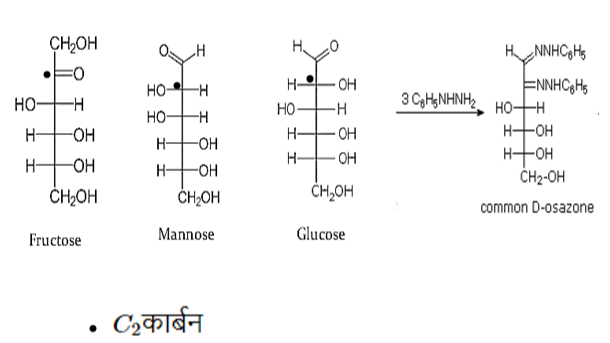

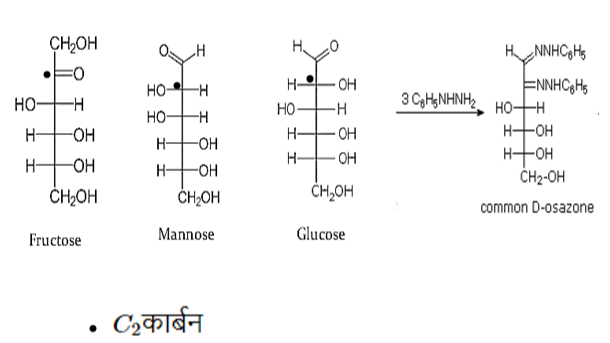

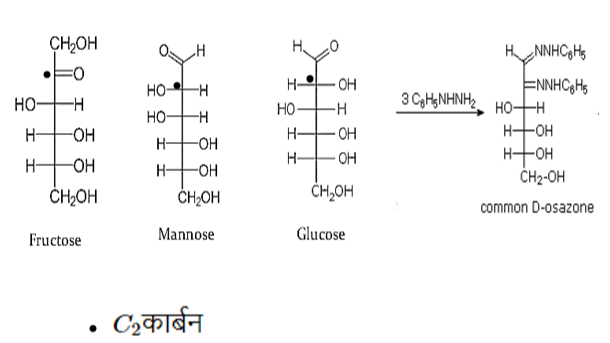

ओसाज़ोन (Osazone) बनने के कारण C2 कार्बन अपना chirality खो देता है, जिसके कारण D- glucose, D- Mannose और D - Fructose सभी एक ही प्रकार का osazone बनाते है।सभी C2 एपीमर समान osazone बनाते है।

OMR (One Minute Revision)

ओसाज़ोन (Osazone) बनने के कारण C2 कार्बन अपना chirality खो देता है, जिसके कारण D- glucose, D- Mannose और D - Fructose सभी एक ही प्रकार का osazone बनाते है।सभी C2 एपीमर समान osazone बनाते है।

OMR (One Minute Revision)

ओसाज़ोन (Osazone) बनने के कारण C2 कार्बन अपना chirality खो देता है, जिसके कारण D- glucose, D- Mannose और D - Fructose सभी एक ही प्रकार का osazone बनाते है।सभी C2 एपीमर समान osazone बनाते है।

प्रोटीन

प्रोटीन जीव जगत में सबसे अधिक मात्रा मे पाए जाने वाले जैव अणु हैं प्रोटीन के प्रमुख स्रोत दूध, पनीर, दालें, मूंगफली, मछली तथा मांस आदि हैं। यह शरीर के प्रत्येक भाग में उपस्थित होते हैं तथा जीवन का मूलभूत संरचनात्मक एवं क्रियात्मक आधार बनाते हैं। यह शरीर की वृद्धि, एवं स्वरक्षण के लिए भी आवश्यक होते हैं प्रोटीन शब्द की व्युत्पत्ति ग्रीक शब्द 'प्रोटियोस' से हुई है जिसका अर्थ प्राथमिक अथवा अतिमहत्वपूर्ण होता है। सभी प्रोटीन α− ऐमीनो अम्लों के बहुलक होते हैं।

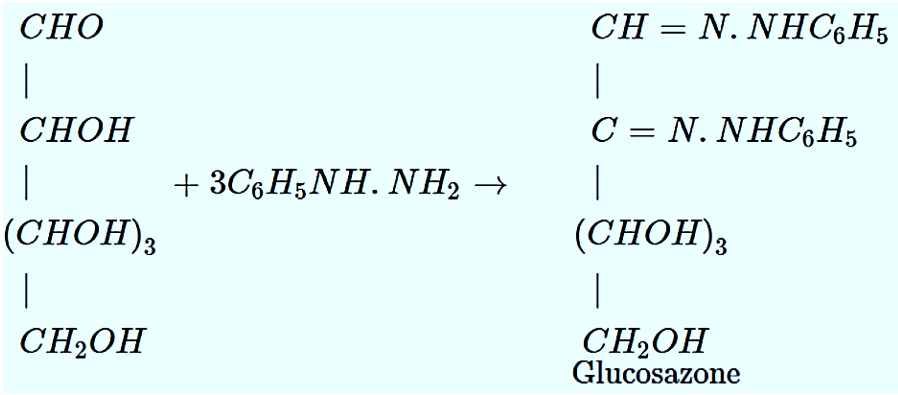

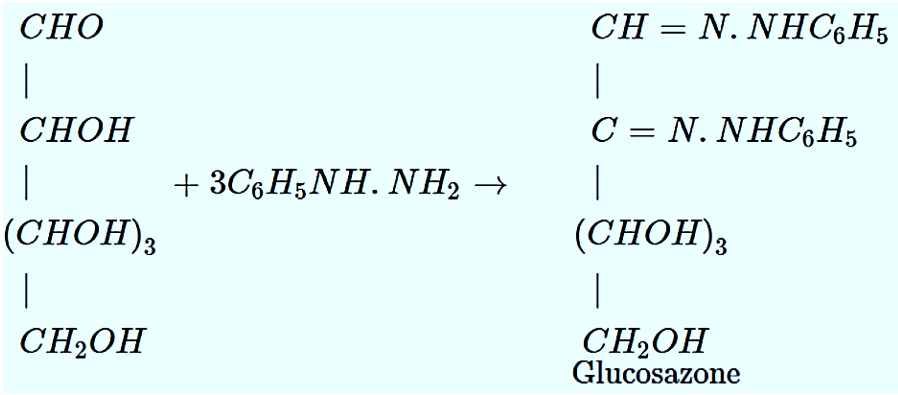

उदाहरण 2

किस रासायनिक अभिकर्मक की ग्लूकोस से क्रिया कराने पर क्रिस्टलीय ओसाजोन व्युत्पन्न बनते हैं ?

ग्लूकोस + 3 (फेनिल हाइड्रेजीन) → ग्लूकोओसाजेन

या

उदाहरण 2

किस रासायनिक अभिकर्मक की ग्लूकोस से क्रिया कराने पर क्रिस्टलीय ओसाजोन व्युत्पन्न बनते हैं ?

ग्लूकोस + 3 (फेनिल हाइड्रेजीन) → ग्लूकोओसाजेन

या

उदाहरण 2

किस रासायनिक अभिकर्मक की ग्लूकोस से क्रिया कराने पर क्रिस्टलीय ओसाजोन व्युत्पन्न बनते हैं ?

ग्लूकोस + 3 (फेनिल हाइड्रेजीन) → ग्लूकोओसाजेन

या

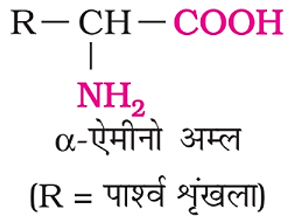

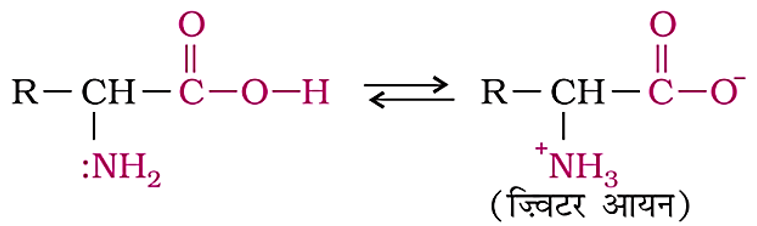

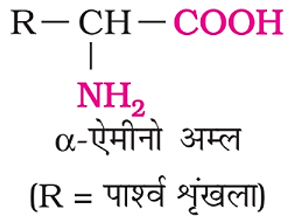

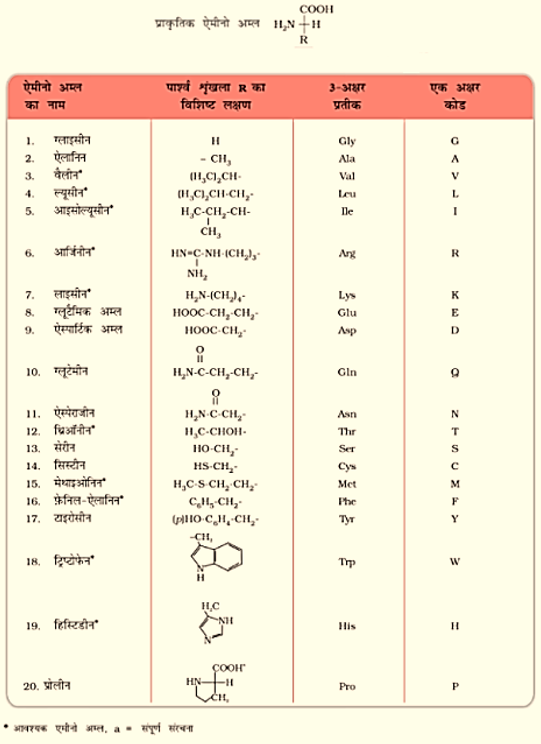

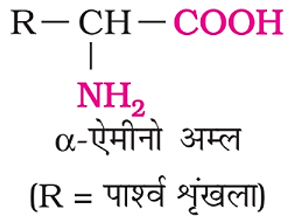

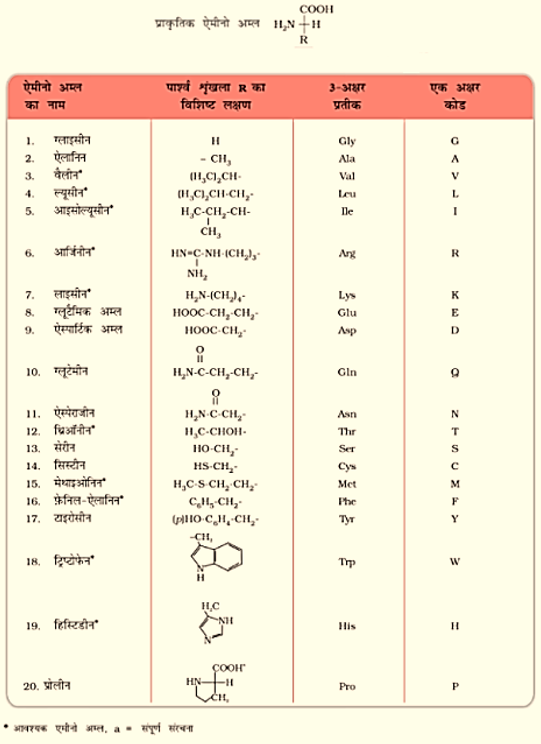

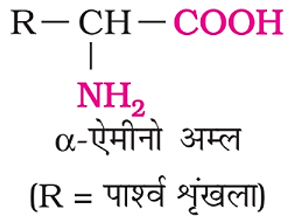

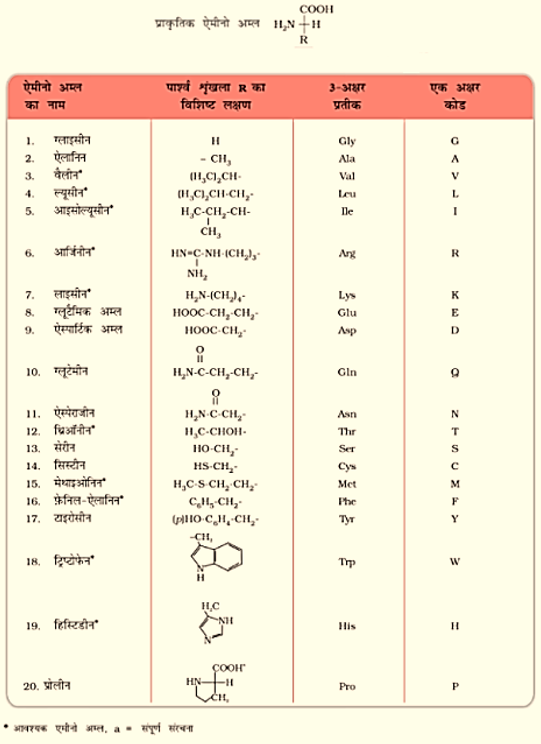

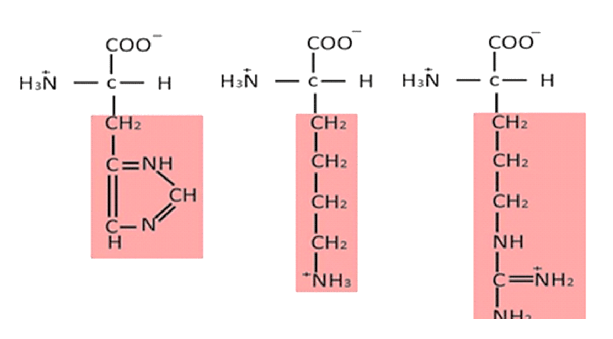

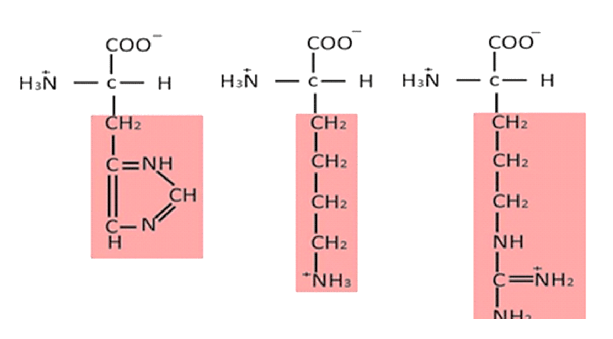

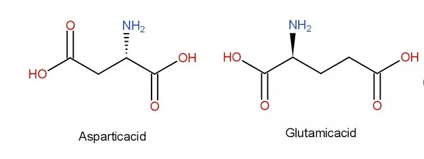

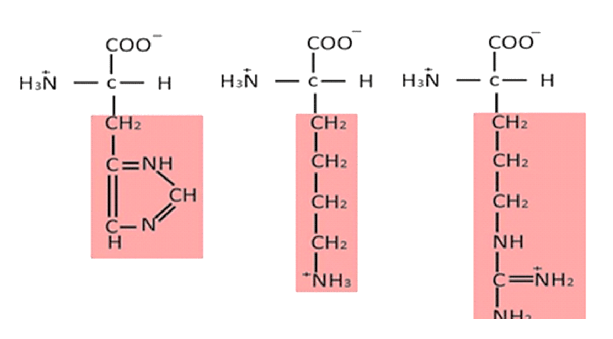

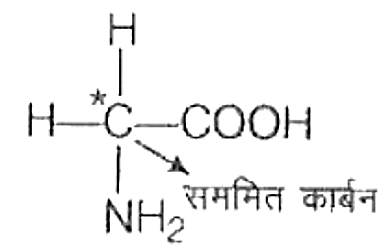

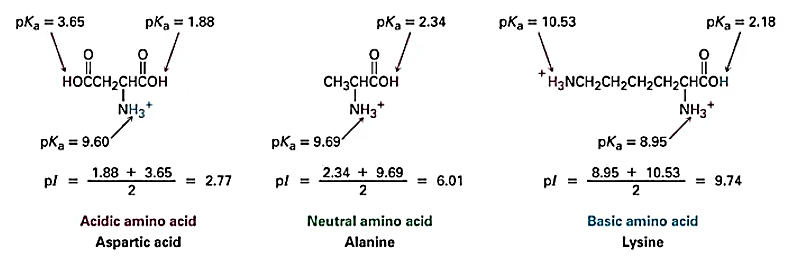

ऐमीनो अम्ल

ऐमीनो अम्ल में ऐमीनो (−NH2) तथा कार्बोक्सिल (−COOH) प्रकार्यात्मक समूह उपस्थित होते हैं। कार्बोक्सिल समूह के संदर्भ में ऐमीनो समूह की आपेक्षिक स्थितियों के आधार पर ऐमीनो अम्लों को α,β,γ,δ आदि में वर्गीकृत किया जा सकता है। प्रोटीन के जलअपघटन से केवल α− ऐमीनो अम्ल ही प्राप्त होते हैं। इनमें अन्य प्रकार्यात्मक समूह भी उपस्थित हो सकते हैं।

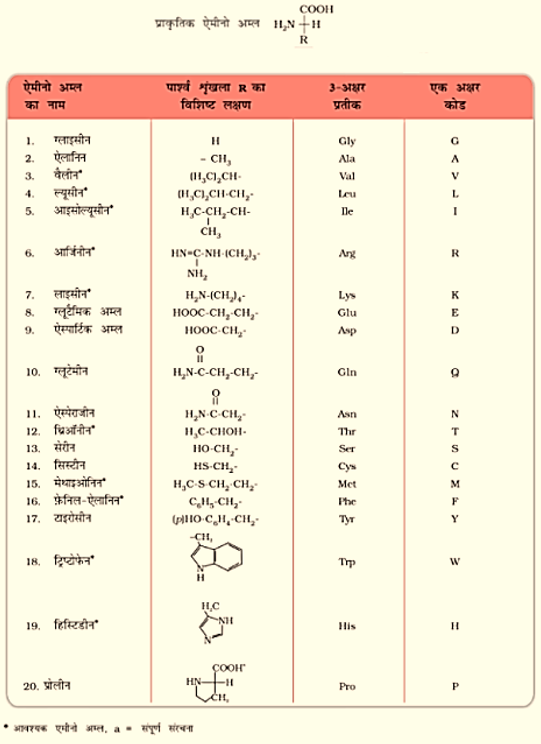

सभी ऐमीनो अम्लों के रूढ़ नाम हैं जो इन यौगिकों के गुण अथवा इनके स्रोत को प्रदर्शित करते हैं। ग्लाइसीन को उसका नाम मीठे स्वाद के कारण दिया गया है। क्योंकि ग्रीक भाषा में ग्लाइकोस (glycos) का अर्थ मीठा होता है तथा टाइरोसीन सर्वप्रथम पनीर से प्राप्त किया गया था (ग्रीक भाषा में टाइरोस (tyros) का अर्थ पनीर है)। प्रत्येक ऐमीनो अम्ल को साधारणतः एक तीन अक्षर प्रतीक द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। कभी- कभी एक अक्षर प्रतीक का उपयोग भी किया जाता है। सामान्यत: उपलब्ध ऐमीनों अम्लों की संरचनाएं एवं उनके 3- अक्षर व 1- अक्षर प्रतीक सारणी 14.2 में दिए गए है।

सारणी 14.2

ग्लूकोस की चक्रीय संरचना

यह पाया गया कि ग्लूकोस एक छः सदस्यीय वलय बनाता है जिसमें C-5 पर उपस्थित -OH समूह वलय निर्माण करता है। यह - CHO समूह की अनुपस्थिति एवं ग्लूकोस के निम्नानुसार दर्शाए गए दो रूपों के अस्तित्व को समझाता है। ये दोनों चक्रीय रूप ग्लूकोस की विवृत शृंखला के साथ साम्य में रहते हैं।

ऐनोमरी कार्बन -ग्लूकोस के दोनों चक्रीय हैमीऐसीटैल रूपों में भिन्नता केवलC1पर उपस्थित हाइड्रॉक्सिल समूह के विन्यास में होती है। इसे ऐनोमरी कार्बन (चक्रीकरण से पूर्व ऐल्डीहाइड कार्बन) कहते हैं। ऐसे समावयवी अर्थात α तथा β रूपों को ऐनोमर कहते हैं। पाइरैन से समानता के होने के कारण ग्लूकोस की छः सदस्यीय वलय वाली संरचना को पाइरैनोस संरचना α या β कहते हैं। पाइरैन एक ऑक्सीजन तथा पाँच कार्बन परमाणु युक्त चक्रीय संरंचना है। ग्लूकोस की चक्रीय संरचना को अधिक सही रूप में नीचे दी गई हावर्थ संरचना द्वारा निरूपित किया जा सकता है।

ग्लूकोस की चक्रीय संरचना

यह पाया गया कि ग्लूकोस एक छः सदस्यीय वलय बनाता है जिसमें C-5 पर उपस्थित -OH समूह वलय निर्माण करता है। यह - CHO समूह की अनुपस्थिति एवं ग्लूकोस के निम्नानुसार दर्शाए गए दो रूपों के अस्तित्व को समझाता है। ये दोनों चक्रीय रूप ग्लूकोस की विवृत शृंखला के साथ साम्य में रहते हैं।

ऐनोमरी कार्बन -ग्लूकोस के दोनों चक्रीय हैमीऐसीटैल रूपों में भिन्नता केवलC1पर उपस्थित हाइड्रॉक्सिल समूह के विन्यास में होती है। इसे ऐनोमरी कार्बन (चक्रीकरण से पूर्व ऐल्डीहाइड कार्बन) कहते हैं। ऐसे समावयवी अर्थात α तथा β रूपों को ऐनोमर कहते हैं। पाइरैन से समानता के होने के कारण ग्लूकोस की छः सदस्यीय वलय वाली संरचना को पाइरैनोस संरचना α या β कहते हैं। पाइरैन एक ऑक्सीजन तथा पाँच कार्बन परमाणु युक्त चक्रीय संरंचना है। ग्लूकोस की चक्रीय संरचना को अधिक सही रूप में नीचे दी गई हावर्थ संरचना द्वारा निरूपित किया जा सकता है।

ग्लूकोस की चक्रीय संरचना

यह पाया गया कि ग्लूकोस एक छः सदस्यीय वलय बनाता है जिसमें C-5 पर उपस्थित -OH समूह वलय निर्माण करता है। यह - CHO समूह की अनुपस्थिति एवं ग्लूकोस के निम्नानुसार दर्शाए गए दो रूपों के अस्तित्व को समझाता है। ये दोनों चक्रीय रूप ग्लूकोस की विवृत शृंखला के साथ साम्य में रहते हैं।

ऐनोमरी कार्बन -ग्लूकोस के दोनों चक्रीय हैमीऐसीटैल रूपों में भिन्नता केवलC1पर उपस्थित हाइड्रॉक्सिल समूह के विन्यास में होती है। इसे ऐनोमरी कार्बन (चक्रीकरण से पूर्व ऐल्डीहाइड कार्बन) कहते हैं। ऐसे समावयवी अर्थात α तथा β रूपों को ऐनोमर कहते हैं। पाइरैन से समानता के होने के कारण ग्लूकोस की छः सदस्यीय वलय वाली संरचना को पाइरैनोस संरचना α या β कहते हैं। पाइरैन एक ऑक्सीजन तथा पाँच कार्बन परमाणु युक्त चक्रीय संरंचना है। ग्लूकोस की चक्रीय संरचना को अधिक सही रूप में नीचे दी गई हावर्थ संरचना द्वारा निरूपित किया जा सकता है।

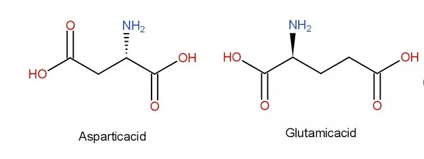

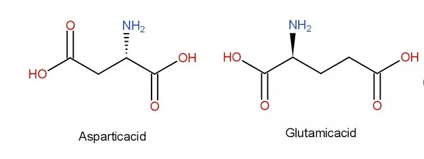

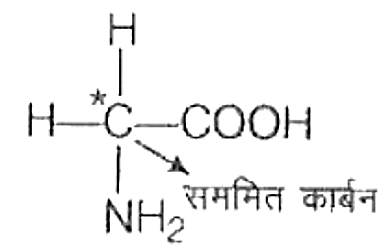

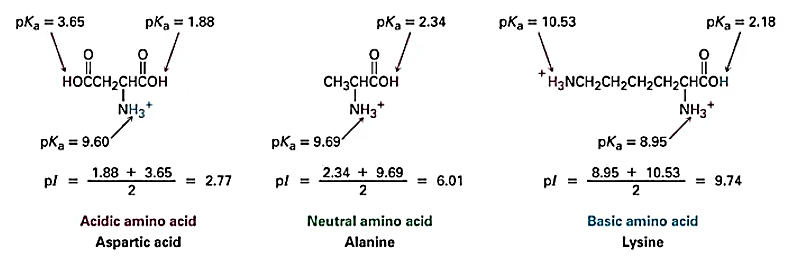

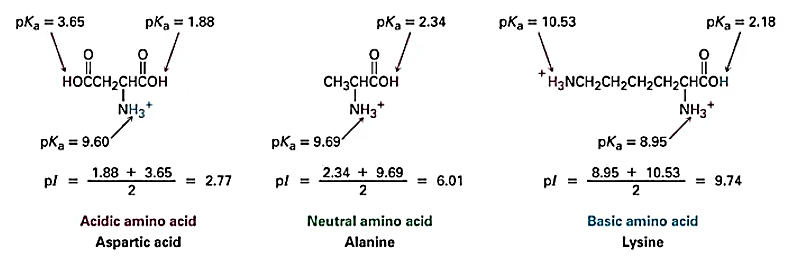

ऐमीनो अम्लों का वर्गीकरण

ऐमीनो अम्लों को उनके अणुओं में उपस्थित ऐमीनो तथा कार्बोक्सिल समूहों की आपेक्षिक संख्या के आधार पर अम्लीय, क्षारकीय अथवा उदासीन वर्गों में वर्गीकृत किया गया है। ऐमीनों तथा कार्बोक्सिल समूहों की समान संख्या ऐमीनो अम्ल की प्रकृति को उदासीन बनाती है। कार्बोक्सिल समूहों की अपेक्षा ऐमीनो समूहों की संख्या अधिक होने पर यह क्षारकीय तथा कार्बोक्सिल समूहों की संख्या ऐमीनो समूहों की संख्या से अधिक होने पर यह अम्लीय होते हैं जो ऐमीनो अम्ल शरीर में संश्लेषित हो सकते हैं उन्हें अनावश्यक ऐमीनो अम्ल कहते हैं जबकि वे ऐमीनो अम्ल जो शरीर में संश्लेषित नहीं हो सकते तथा जिनको भोजन में लेना आवश्यक है आवश्यक ऐमीनो अम्ल कहलाते हैं।

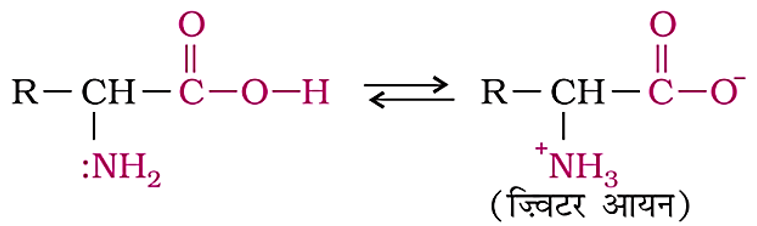

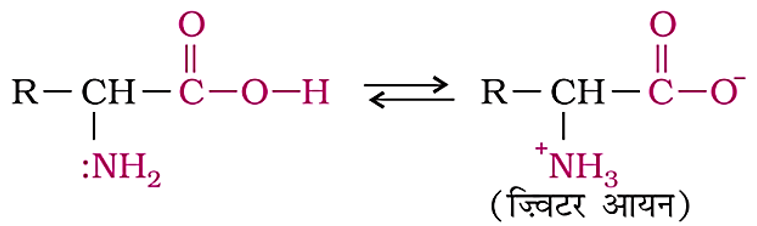

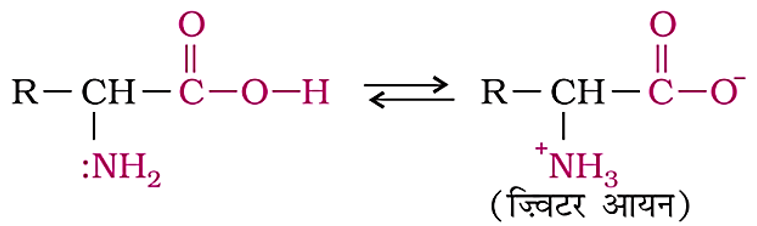

ऐमीनो अम्ल सामान्यतः रंगहीन क्रिस्टलीय ठोस होते हैं। ये जल-विलेय तथा उच्च गलनांक रखने वाले ठोस होते हैं जो सामान्य ऐमीनो तथा कार्बोक्सिलिक अम्लों के जैसे व्यवहार नहीं करते है, बल्कि यह लवणों की भाँति गुण दर्शाते हैं। इसका कारण एक ही अणु में अम्लीय (कार्बोक्सिल समूह) तथा क्षारकीय (ऐमीनो समूह) समूहों का उपस्थित होना है। जलीय विलयन में कार्बोक्सिल समूह एक प्रोटॉन मुक्त कर सकता है जबकि ऐमीनो समूह एक प्रोटॉन ग्रहण कर सकता है जिसके फलस्वरूप एक द्विध्रुवीय आयन बनता है जिसे ज्विटर आयन अथवा उभयाविष्ट आयन कहते हैं। यह उदासीन होता है परंतु इसमें धनावेश तथा ऋणावेश दोनों ही उपस्थित हैं।

उभयाविष्ट आयनिक रूप में ऐमीनो अम्ल उभयधर्मी प्रकृति दर्शाते हैं। अर्थात वे अम्लों एवं क्षारकों दोनों के साथ अभिक्रिया करते हैं।

ग्लाइसीन के अतिरिक्त अन्य सभी प्रकृति में उपलब्ध ऐमीनो अम्ल ध्रुवण घूर्णक होते हैं क्योंकि इनमें α− कार्बन परमाणु असममित होता है। ये 'D' तथा 'L' दोनों रूपों में पाए जाते हैं। अधिकांश प्राकृतिक ऐमीनो अम्लों का विन्यास 'L' होता है। 'L'-ऐमीनो अम्लों को −NH2 समूह को बाई ओर लिखकर प्रदर्शित किया जाता है।

उदाहरण 3

D- ग्लूकोस के विलयन से प्राप्त D- लूकोपायरेनोज के दो रूप कहलाते हैं

D- ग्लूकोपायरेनोस के दो रूप α−D(+)− ग्लूकोपायरेनोस तथा β−D(+)−ग्लूकोपायरेनोस हैं | ये दोनों एनोमर हैं ( वे त्रिविम समावयवी जो C1, कार्बन के विन्यास में अन्तर रखते हैं एनोमर कहलाते हैं | )

उदाहरण 3

D- ग्लूकोस के विलयन से प्राप्त D- लूकोपायरेनोज के दो रूप कहलाते हैं

D- ग्लूकोपायरेनोस के दो रूप α−D(+)− ग्लूकोपायरेनोस तथा β−D(+)−ग्लूकोपायरेनोस हैं | ये दोनों एनोमर हैं ( वे त्रिविम समावयवी जो C1, कार्बन के विन्यास में अन्तर रखते हैं एनोमर कहलाते हैं | )

उदाहरण 3

D- ग्लूकोस के विलयन से प्राप्त D- लूकोपायरेनोज के दो रूप कहलाते हैं

D- ग्लूकोपायरेनोस के दो रूप α−D(+)− ग्लूकोपायरेनोस तथा β−D(+)−ग्लूकोपायरेनोस हैं | ये दोनों एनोमर हैं ( वे त्रिविम समावयवी जो C1, कार्बन के विन्यास में अन्तर रखते हैं एनोमर कहलाते हैं | )

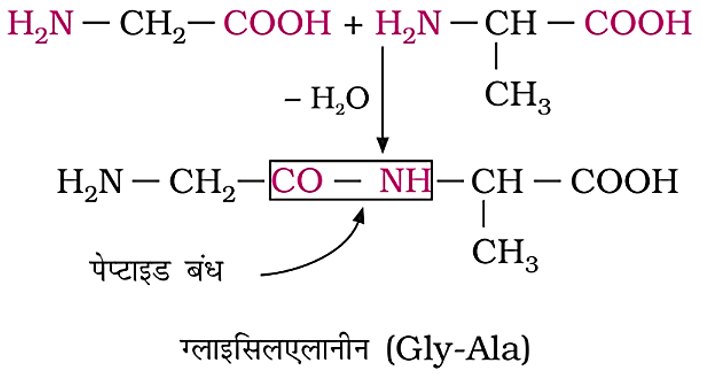

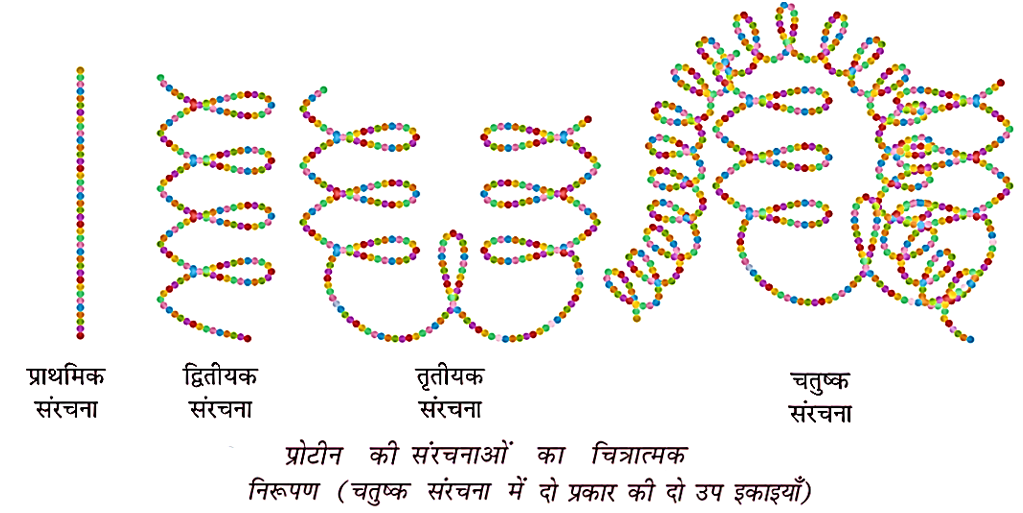

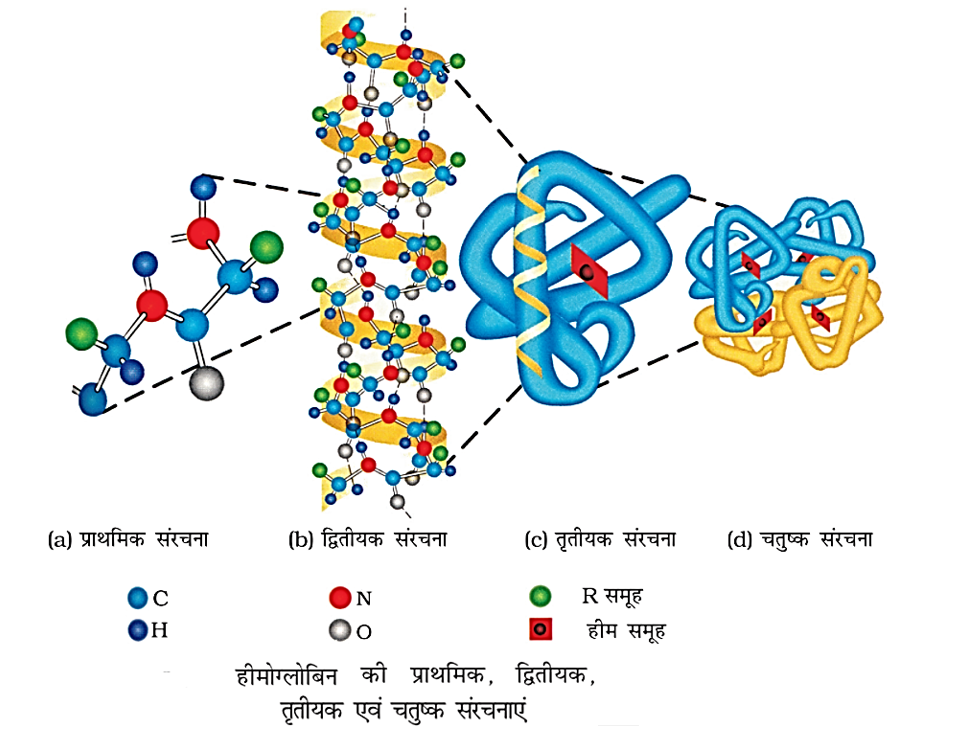

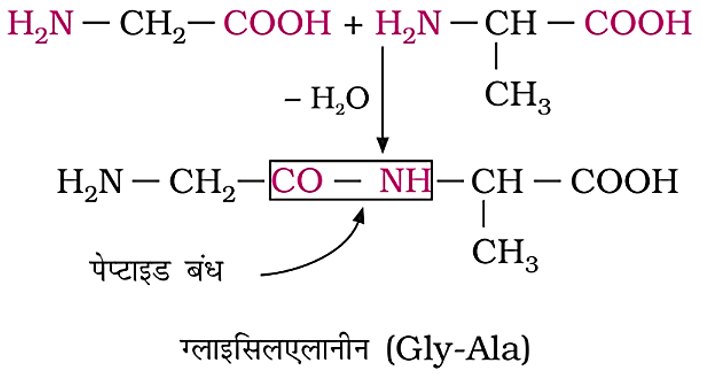

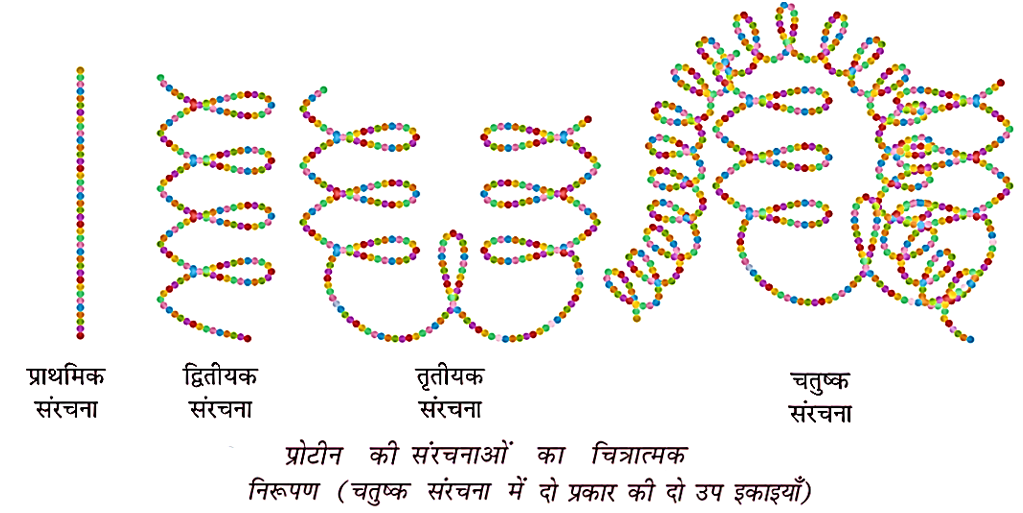

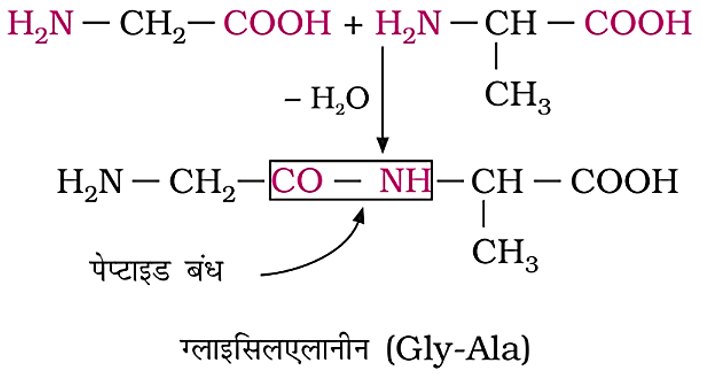

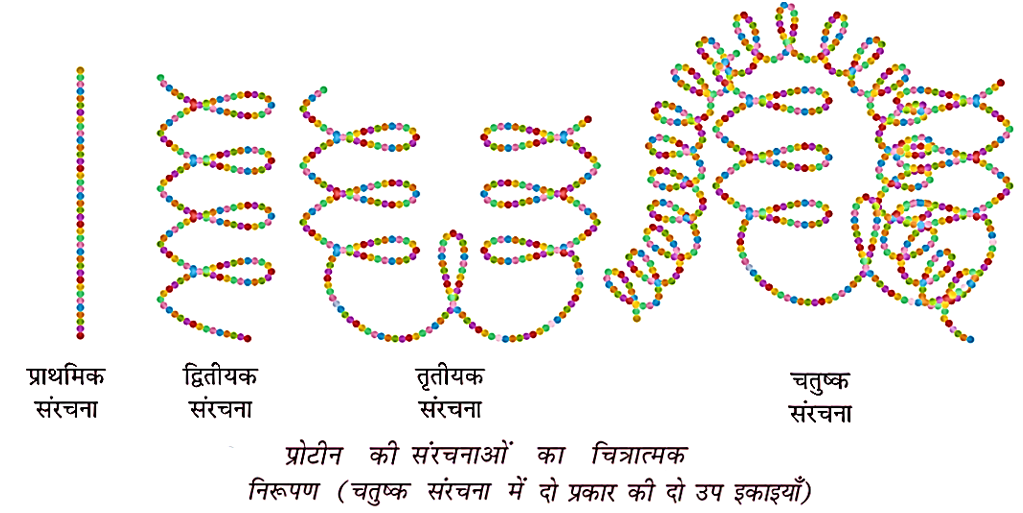

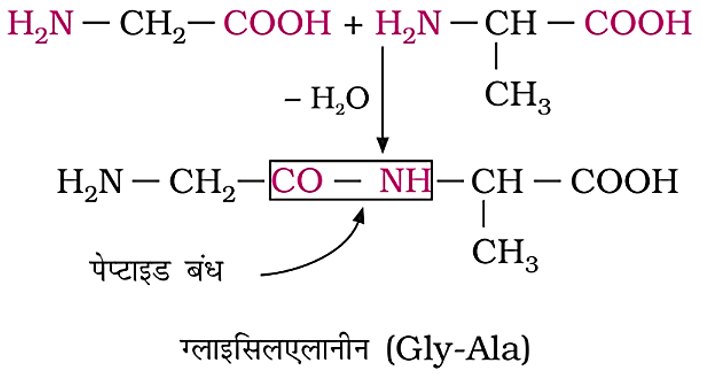

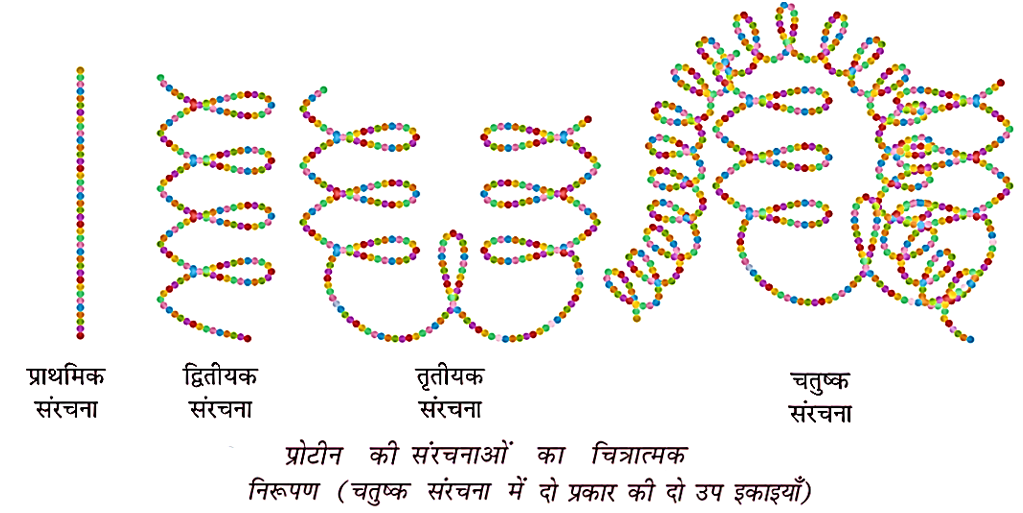

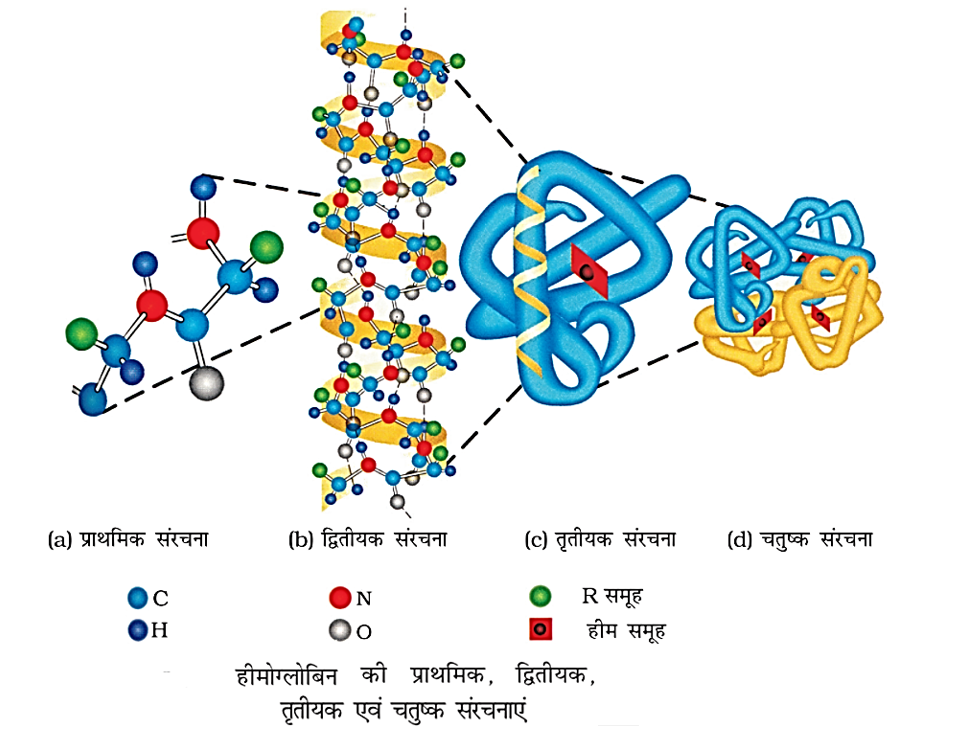

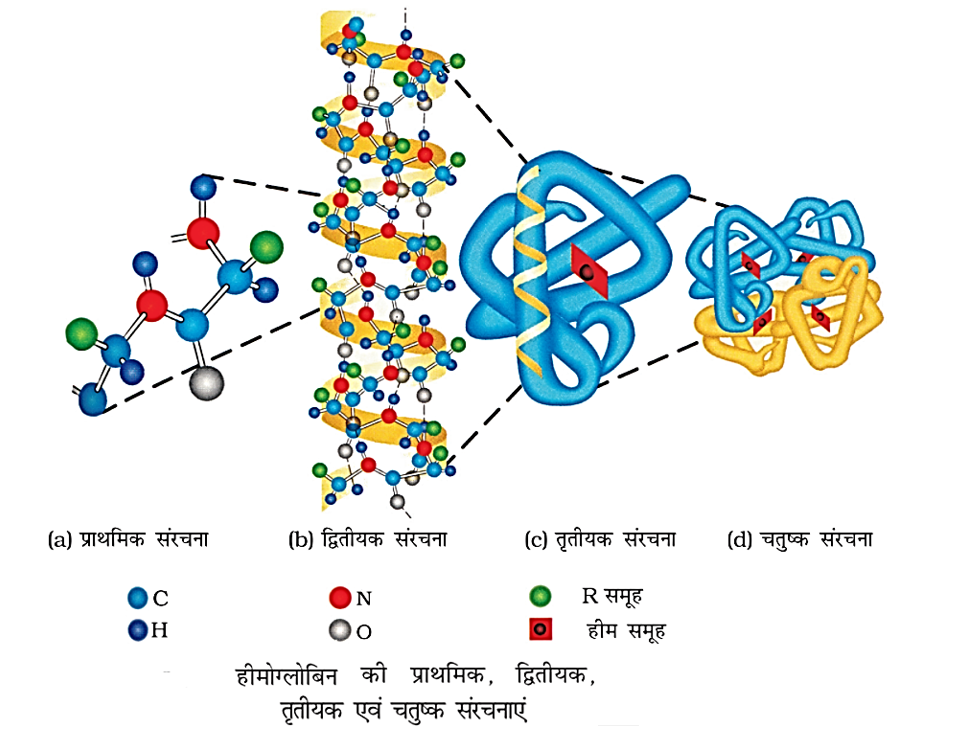

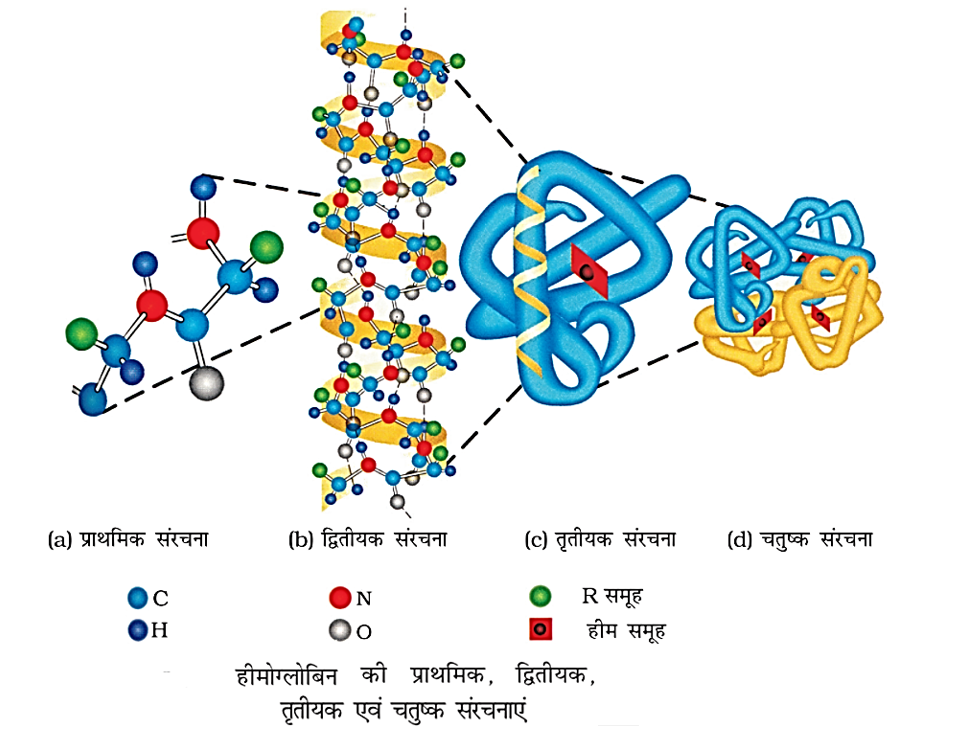

प्रोटीन की संरचना

प्रोटीन ऐमीनो अम्लों के बहुलक होते हैं जो आपस में पेप्टाइड आबंध अथवा पेप्टाइड बंध द्वारा जुड़े रहते हैं। रासायनिक रूप से पेप्टाइड आबंध,−COOH समूह तथा −NH2 समूह के मध्य बना एक आबंध होता है। दो एक जैसे अथवा भिन्न ऐमीनो अम्लों के अणुओं के मध्य अभिक्रिया एक अणु के ऐमीनो समूह तथा दूसरे अणु के कार्बोक्सिल समूह के मध्य संयोग से होती है। जिसके फलस्वरूप एक जल का अणु मुक्त होता है तथा पेप्टाइड आबंध −CO−NH− बनता है। चूँकि उत्पाद दो ऐमीनो अम्लों के द्वारा बनता है अत: इसे डाइपेप्टाइड कहते हैं। उदाहरण के लिए, जब ग्लाइसीन का कार्बोक्सिल समूह, ऐलानीन के ऐमीनो समूह के साथ संयोग करता है तो हमें एक डाइपेप्टाइड, ग्लाइसिल ऐलेनीन प्राप्त होता है।

यदि तीसरा ऐमीनो अम्ल, डाइपेप्टाइड से संयोग करता है तो उत्पाद ट्राइपेप्टाइड कहलाता है। एक ट्राइपेप्टाइड में तीन ऐमीनो अम्ल होते हैं। जो दो पेप्टाइड बंधों द्वारा संयुक्त रहते हैं इसी प्रकार से जब चार, पाँच, अथवा छः एमीनो अम्ल आपस में जुड़ते हैं तो परिणामी उत्पादों को टेट्रापेप्टाइड, पेन्टापेप्टाइड अथवा हैक्सापेप्टाइड कहते हैं। जब ऐमीनो अम्लों की संख्या दस से अधिक होती है तो उत्पाद पॉलिपेप्टाइड कहलाते हैं। एक पॉलिपेप्टाइडं जिसमें 100 से अधिक ऐमीनो अम्ल अवशेष होते है तथा जिनका आण्विक द्रव्यमान 10000 u से अधिक होता है, प्रोटीन कहलाते है यद्यपि, प्रोटीन तथा पॉलिपेप्टाइड में यह अंतर अधिक सुस्पष्ट नहीं है। कम ऐमीनो अम्ल वाले पॉलिपेप्टाइडों को भी प्रोटीन कहने की संभावना होती है यदि उनमें प्रोटीन निरूपण हो जैसा कि इन्सुलिन में होता है जिसमा 51 एमीनो अम्ल होते है।

आण्विक आकृति के आधार पर प्रोटीनों को दो वर्गों में वर्गीकृत किया जा सकता है-

(a) रेशेदार प्रोटीन

जब पॉलिपेप्टाइड श्रृंखलाएं समानांतर होती हैं तथा हाइड्रोजन एवं डाइसल्फाइड आबंधों द्वारा संयुक्त रहती हैं तो रेशा के समान (रेशे जैसी) संरचना बनती है। इस प्रकार के प्रोटीन सामान्यतः जल में अविलेय होते हैं। कुछ सामान्य उदाहरण किरेटिन (बाल, ऊन तथा रेशम में उपस्थित) तथा मायोसिन (मांसपेशियों में उपस्थित) आदि हैं।(b) गोलिकाकार प्रोटीन

जब पॉलीपेप्टाइड की श्रृंखलाएं कुंडली बनाकर गोल आकृति प्राप्त कर लेती हैं तब ऐसी संरचनाएं प्राप्त होती हैं ये सामान्यतः जल में विलेय होती हैं। इन्सुलिन तथा ऐल्बूमिन इनके सामान्य उदाहरण हैं।प्रोटीनों की संरचना एवं आकृति का अध्ययन चार भिन्न स्तरों पर किया जा सकता है। प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक एवं चतुष्क संरचनाएं तथा प्रत्येक स्तर मे पहले की संरचना की तुलना में जटिल होती हैं।

(i) प्रोटीन की प्राथमिक संरचना

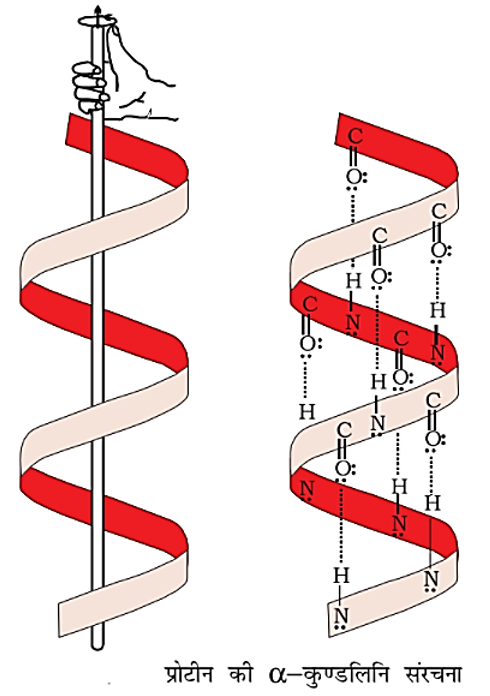

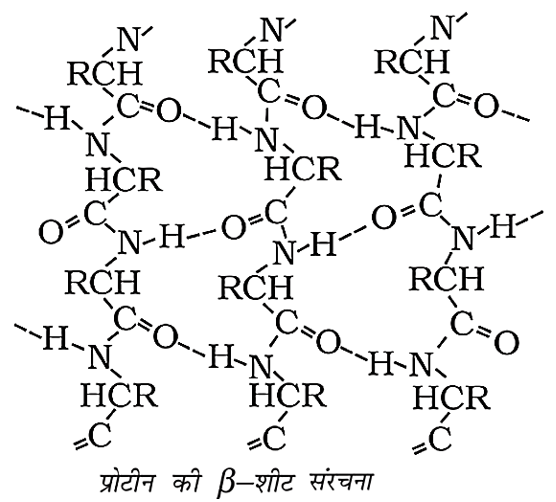

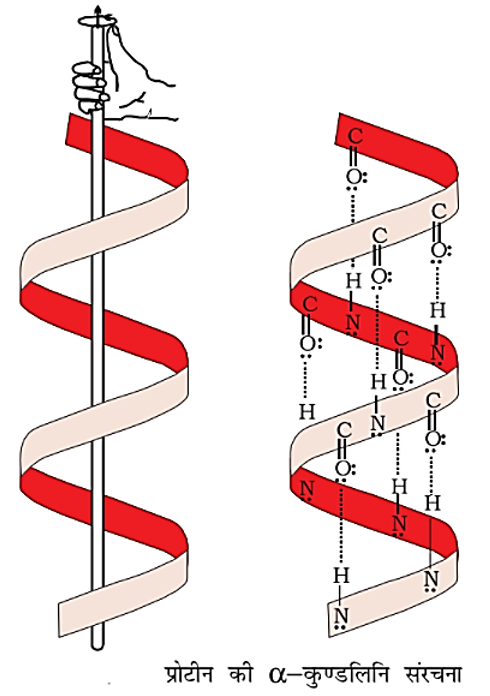

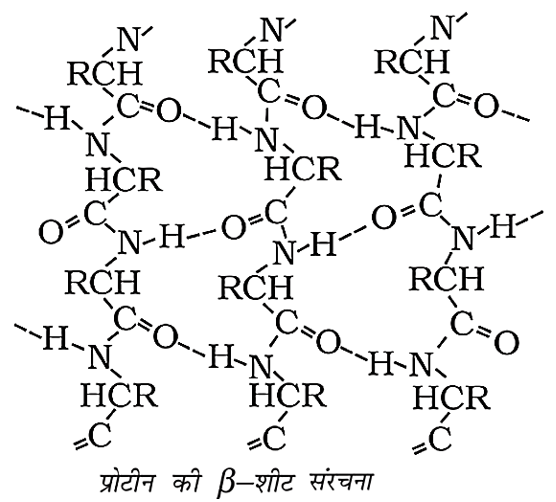

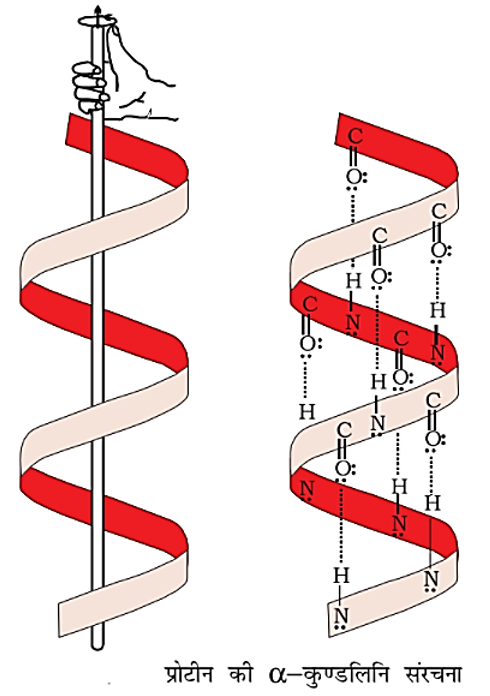

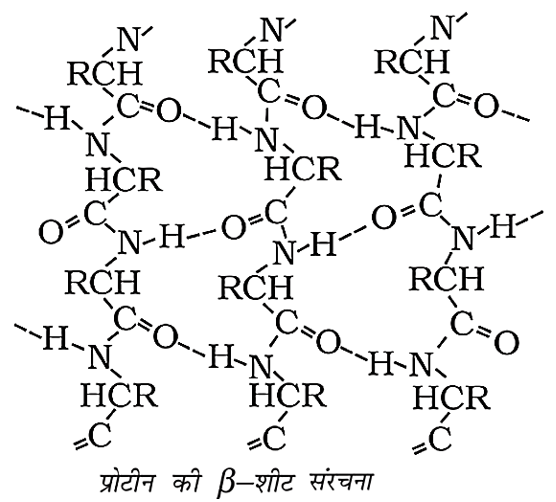

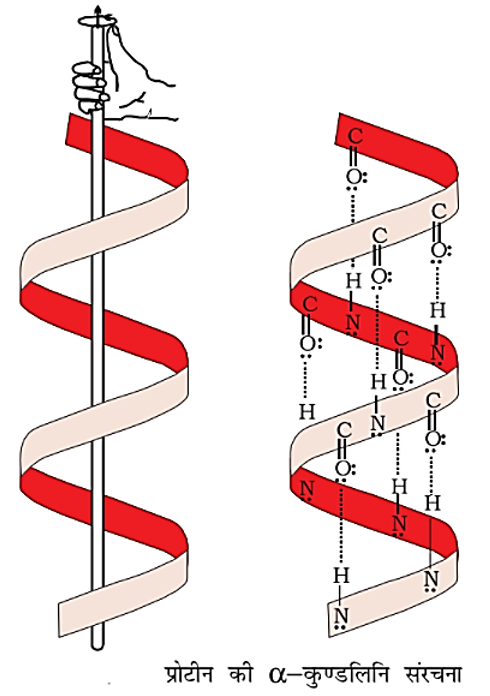

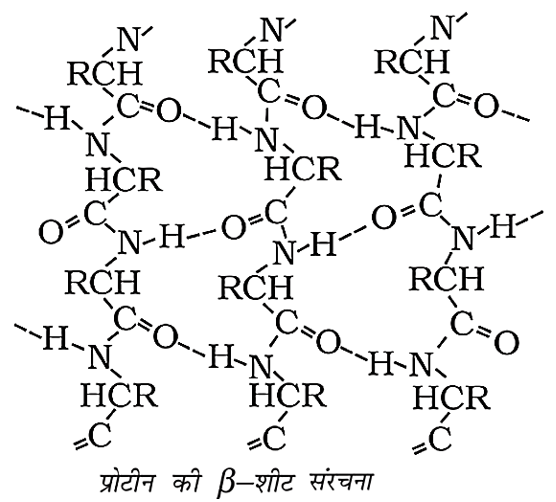

प्रोटीनों में एक अथवा अनेक पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाएँ उपस्थित हो सकती हैं। किसी प्रोटीन के प्रत्येक पॉलिपेप्टाइड में ऐमीनो अम्ल एक विशिष्ट क्रम में जुड़े होते हैं। ऐमीनो अम्लों का यह विशिष्ट क्रम प्रोटीनों की प्राथमिक संरचना बनाता है। प्राथमिक संरचना में किसी भी प्रकार का परिवर्तन अर्थात् ऐमीनो अम्लों के क्रम में परिवर्तन से भिन्न प्रोटीन उत्पन्न होते हैं।(ii) प्रोटीन की द्वितीयक संरचना

किसी प्रोटीन की द्वितीयक संरचना का संबंध उस आकृति से है जिसमें पॉलिपेप्टाइड श्रृंखला उपस्थित होती है। यह दो भिन्न प्रकार की संरचनाओं में उपस्थित होती हैं- α− हेलिक्स तथा β− प्लीटेड शीट संरचना। ये संरचनाएं पेप्टाइड आबंध के −O∣∣C− तथा −NH− समूह के मध्य हाइड्रोजन बंध के कारण पॉलीपेप्टाइड की मुख्य श्रृंखला के नियमित कुंडलन में उत्पन्न होती हैं। (α− हेलिक्स संरचना एक ऐसी संरचना है जिसमें पॉलिपेप्टाइड श्रृंखला में सभी संभव हाइड्रोजन आबंध बन सकते हैं। इसमें पॉलिपेप्टाइड श्रृंखला दक्षिणावर्ती पंच के समान मुड़ी रहती है फलस्वरूप प्रत्येक ऐमीनो अम्ल अवशिष्ट को −NH समूह, कुंडली के अगले मोड़ पर स्थित >C=O समूह के साथ हाइड्रोजन आबंध बनाता है जैसा कि नीचे चित्र में दर्शाया गया है।

(iii) प्रोटीन की तृतीयक संरचना

प्रोटीन की तृतीयक संरचना पॉलिपेप्टाइड के समग्र वलन, अर्थात द्वितीयक संरचना के और अधिक वलन (लिपटना) को प्रदर्शित करती है। इससे दो आण्विक प्रमुख आकृतियाँ बनती हैं- रेशेदार तथा गोलिकाकार। प्रमुख बल जो प्रोटीन की 2∘ तथा 3∘ संरचनाओं को स्थायित्व प्रदान करते हैं वे हैं- हाइड्रोजन आबंध, डाइसल्फाइड बंध, वान्डर वाल तथा स्थिर विद्युत आकर्षण बल।

(iv) प्रोटीन की चतुष्क संरचना

कुछ प्रोटीन दो या दो से अधिक पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाओं से बने होते हैं जिन्हें उप इकाई कहते हैं। इन उप इकाइयों की परस्पर दिक स्थान व्यवस्था को चतुष्क संरचना कहते है। इन चारों संरचनाओं का चित्रात्मक निरूपण नीचे चित्र में दिया गया है जिसमें प्रत्येक रंगीन गेंद, एक एमीनो अम्ल को निरूपित करती है।

मुक्त श्रृंखला संरचना के विपक्ष में प्रमाण

ग्लूकोस की निम्नलिखित अभिक्रियाएँ इसकी मुक्त भृंखला संरचना का समर्थन नहीं करती है

1. यद्वपि ग्लूकोस में ऐल्डिहाइड समूह उपस्थित है फिर भी यह NaHSO3,NH3, 2, 4-DNP तथा ग्रिगनार्ड (Grignard) अभिकर्मक के साथ क्रिया नहीं करता है।

2. यह शिफ अभिकर्मक के साथ क्रिया नहीं करता है।

3. ग्लूकोस का पेन्टाऐसीटेट, हाइड्रॉंक्सिल ऐमीन के साथ क्रिया नहीं करता है। यह ग्लूकोस में मुक्त - CHO समूह की अनुपस्थिति को प्रदर्शित करता है।

मुक्त श्रृंखला संरचना के विपक्ष में प्रमाण

ग्लूकोस की निम्नलिखित अभिक्रियाएँ इसकी मुक्त भृंखला संरचना का समर्थन नहीं करती है

1. यद्वपि ग्लूकोस में ऐल्डिहाइड समूह उपस्थित है फिर भी यह NaHSO3,NH3, 2, 4-DNP तथा ग्रिगनार्ड (Grignard) अभिकर्मक के साथ क्रिया नहीं करता है।

2. यह शिफ अभिकर्मक के साथ क्रिया नहीं करता है।

3. ग्लूकोस का पेन्टाऐसीटेट, हाइड्रॉंक्सिल ऐमीन के साथ क्रिया नहीं करता है। यह ग्लूकोस में मुक्त - CHO समूह की अनुपस्थिति को प्रदर्शित करता है।

मुक्त श्रृंखला संरचना के विपक्ष में प्रमाण

ग्लूकोस की निम्नलिखित अभिक्रियाएँ इसकी मुक्त भृंखला संरचना का समर्थन नहीं करती है

1. यद्वपि ग्लूकोस में ऐल्डिहाइड समूह उपस्थित है फिर भी यह NaHSO3,NH3, 2, 4-DNP तथा ग्रिगनार्ड (Grignard) अभिकर्मक के साथ क्रिया नहीं करता है।

2. यह शिफ अभिकर्मक के साथ क्रिया नहीं करता है।

3. ग्लूकोस का पेन्टाऐसीटेट, हाइड्रॉंक्सिल ऐमीन के साथ क्रिया नहीं करता है। यह ग्लूकोस में मुक्त - CHO समूह की अनुपस्थिति को प्रदर्शित करता है।

प्रोटीन का विकृतीकरण

जैविक निकाय में पाई जाने वाली विशेष त्रिविमीय संरचना तथा जैविक सक्रियता वाले प्रोटीन, प्राकृत प्रोटीन कहलाते है। जब प्राकृत प्रोटीन में भौतिक परिवर्तन करते हैं, जैसे- ताप में परिवर्तन अथवा रासायनिक परिवर्तन जैसे, pH में परिवर्तन आदि किया जाता है तो हाइड्रोजन आबंधों में अस्तव्यस्तता उत्पन्न हो जाती है। जिसके कारण गोलिका (ग्लोब्यूल) खुल जाती है तथा हैलिक्स अकुंडलित हो जाती है तथा प्रोटीन अपनी जैविक सक्रियता को खो देता है। इसे प्रोटीन का विकृतीकरण कहते हैं। विकृतीकरण के दौरान 2∘ तथा 3∘ संरचनाएं नष्ट हो जाती हैं परंतु 1∘ संरचना अप्रभावित रहती है। उबालने पर अंडे की सफेदी का स्कंदन विकृतीकरण का एक सामान्य उदाहरण है। एक अन्य उदाहरण दही का जमना है। जो दूध में उपस्थित बैक्टीरिया द्वारा लेक्टिक अम्ल उत्पन्न होने के कारण होता है।

फ्रक्टोस (कीटो हेक्सोस) (FRUCTOSE (KETOHEXOSE))

फ्रक्टोस का भी अणुसूत्र C6H12O6 होता है। इसकी रासायनिक अभिक्रियाओं के आधार पर यह पाया गया कि फ्रक्टोस में कार्बन संख्या 2 पर एक कीटोनिक समूह है तथा ग्लूकोस के समान छः कार्बन परमाणुओं की एक ऋजु भृंखला है। यह D− श्रेणी से संबंधित है तथा वाम ध्रुवण घूर्णक यौगिक है। इसे उपयुक्त रूप से D−(−) फ्रक्टोस लिखा जा सकता है। यहाँ इसकी विवृत शृंखला संरचना दी गई है। यह भी दो चक्रीय संरचनाओं में उपस्थित रहता है जो C5 पर उपस्थित −OH तथा (>C=O) के योग से प्राप्त होती है। इस प्रकार पाँच सदस्यीय वलय बनती है तथा फ्यूरान से समानता के कारण इसे फ्यूरेनोस कहा जाता है। फ्यूरान एक पाँच सदस्यीय वलय संरचना है जिसमें एक ऑक्सीजन परमाणु तथा चार कार्बन परमाणु होते हैं।

फ्रक्टोज़ के दोनों ऐनोमर की चक्रीय संरचना को हावर्थ संरचनाओं द्वारा निम्न प्रकार से निरूपित किया जाता है-

फ्रक्टोस (कीटो हेक्सोस) (FRUCTOSE (KETOHEXOSE))

फ्रक्टोस का भी अणुसूत्र C6H12O6 होता है। इसकी रासायनिक अभिक्रियाओं के आधार पर यह पाया गया कि फ्रक्टोस में कार्बन संख्या 2 पर एक कीटोनिक समूह है तथा ग्लूकोस के समान छः कार्बन परमाणुओं की एक ऋजु भृंखला है। यह D− श्रेणी से संबंधित है तथा वाम ध्रुवण घूर्णक यौगिक है। इसे उपयुक्त रूप से D−(−) फ्रक्टोस लिखा जा सकता है। यहाँ इसकी विवृत शृंखला संरचना दी गई है। यह भी दो चक्रीय संरचनाओं में उपस्थित रहता है जो C5 पर उपस्थित −OH तथा (>C=O) के योग से प्राप्त होती है। इस प्रकार पाँच सदस्यीय वलय बनती है तथा फ्यूरान से समानता के कारण इसे फ्यूरेनोस कहा जाता है। फ्यूरान एक पाँच सदस्यीय वलय संरचना है जिसमें एक ऑक्सीजन परमाणु तथा चार कार्बन परमाणु होते हैं।

फ्रक्टोज़ के दोनों ऐनोमर की चक्रीय संरचना को हावर्थ संरचनाओं द्वारा निम्न प्रकार से निरूपित किया जाता है-

फ्रक्टोस (कीटो हेक्सोस) (FRUCTOSE (KETOHEXOSE))

फ्रक्टोस का भी अणुसूत्र C6H12O6 होता है। इसकी रासायनिक अभिक्रियाओं के आधार पर यह पाया गया कि फ्रक्टोस में कार्बन संख्या 2 पर एक कीटोनिक समूह है तथा ग्लूकोस के समान छः कार्बन परमाणुओं की एक ऋजु भृंखला है। यह D− श्रेणी से संबंधित है तथा वाम ध्रुवण घूर्णक यौगिक है। इसे उपयुक्त रूप से D−(−) फ्रक्टोस लिखा जा सकता है। यहाँ इसकी विवृत शृंखला संरचना दी गई है। यह भी दो चक्रीय संरचनाओं में उपस्थित रहता है जो C5 पर उपस्थित −OH तथा (>C=O) के योग से प्राप्त होती है। इस प्रकार पाँच सदस्यीय वलय बनती है तथा फ्यूरान से समानता के कारण इसे फ्यूरेनोस कहा जाता है। फ्यूरान एक पाँच सदस्यीय वलय संरचना है जिसमें एक ऑक्सीजन परमाणु तथा चार कार्बन परमाणु होते हैं।

फ्रक्टोज़ के दोनों ऐनोमर की चक्रीय संरचना को हावर्थ संरचनाओं द्वारा निम्न प्रकार से निरूपित किया जाता है-

OMR (One Minute Revision)

1. प्रोटीन लगभग 25α - ऐमीनो से बने प्राकृतिक बहुलक होते हैं जिनमें ऐमीनो अम्ल परस्पर पेप्टाइड आबन्धों से संयोजित रहते हैं।

2. दस ऐमीनो अम्ल ऐसे होते हैं जिन्हें हमारा शरीर संश्लेषित नहीं कर पाता है। इन्हें आहार के रूप में बाहर से दिया जाता है। इन्हें आवश्यक ऐमीनो अम्ल कहते हैं। जैसे-वैलीन, ल्यूसीन, आइसोल्यूयीन, आर्जिनीन, लाइसीन, थ्रिऑनीन, मेथिओनिन, फेनिल-ऐलानिन, ट्रिप्टोफेन, हिस्टिडीन।

उदाहरण 4

वक्तव्य I :- ग्लूकोस, फेहलिंग विलयन के साथ लाल - भूरा अवक्षेप देता है |

वक्तव्य II:- ग्लूकोस की फेहलिंग विलयन से अभिक्रिया के फलस्वरूप CuO तथा ग्लूकोनिक अम्ल बनते हैं|

ग्लूकोस फेहलिंग विलयन के साथ Cu2O का लाल - भूरा अवक्षेप देता है अतः वक्तव्य I सत्य है तथा वक्तव्य II असत्य है |

उदाहरण 4

वक्तव्य I :- ग्लूकोस, फेहलिंग विलयन के साथ लाल - भूरा अवक्षेप देता है |

वक्तव्य II:- ग्लूकोस की फेहलिंग विलयन से अभिक्रिया के फलस्वरूप CuO तथा ग्लूकोनिक अम्ल बनते हैं|

ग्लूकोस फेहलिंग विलयन के साथ Cu2O का लाल - भूरा अवक्षेप देता है अतः वक्तव्य I सत्य है तथा वक्तव्य II असत्य है |

उदाहरण 4

वक्तव्य I :- ग्लूकोस, फेहलिंग विलयन के साथ लाल - भूरा अवक्षेप देता है |

वक्तव्य II:- ग्लूकोस की फेहलिंग विलयन से अभिक्रिया के फलस्वरूप CuO तथा ग्लूकोनिक अम्ल बनते हैं|

ग्लूकोस फेहलिंग विलयन के साथ Cu2O का लाल - भूरा अवक्षेप देता है अतः वक्तव्य I सत्य है तथा वक्तव्य II असत्य है |

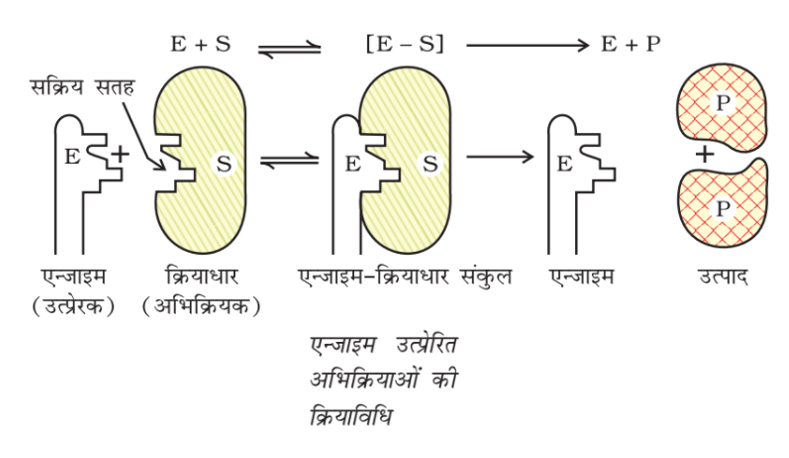

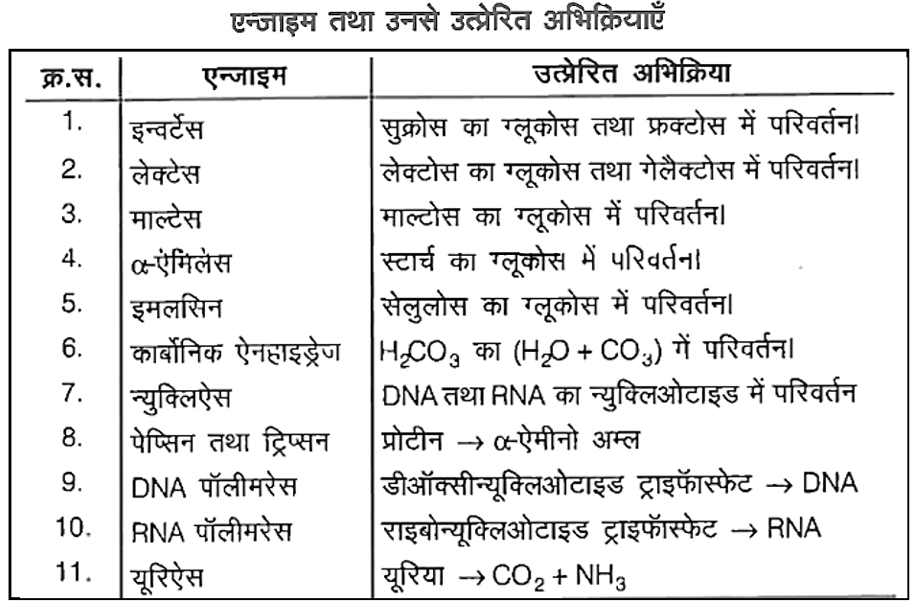

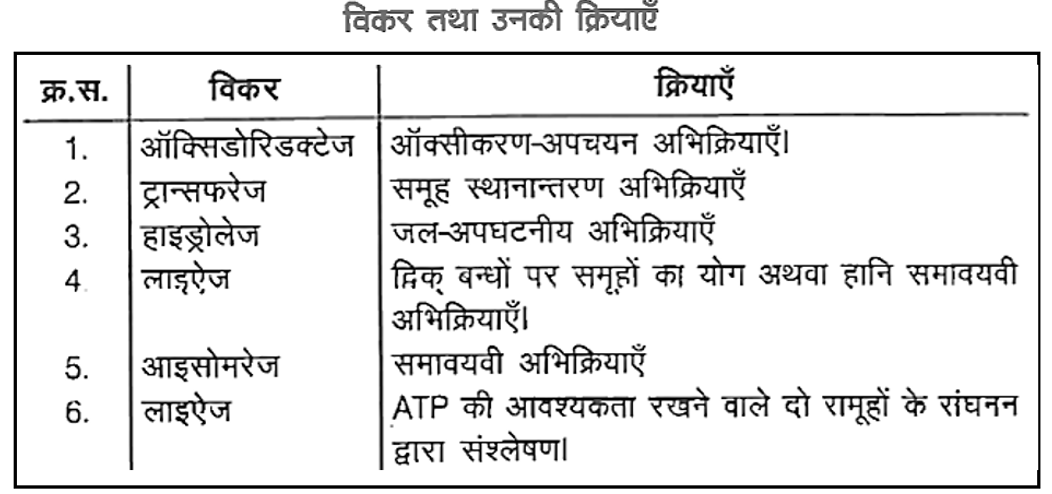

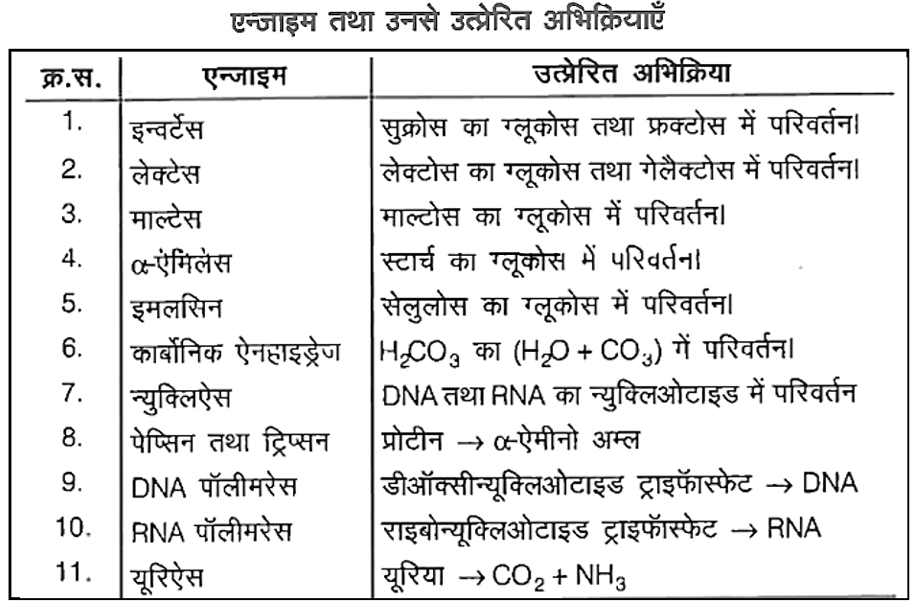

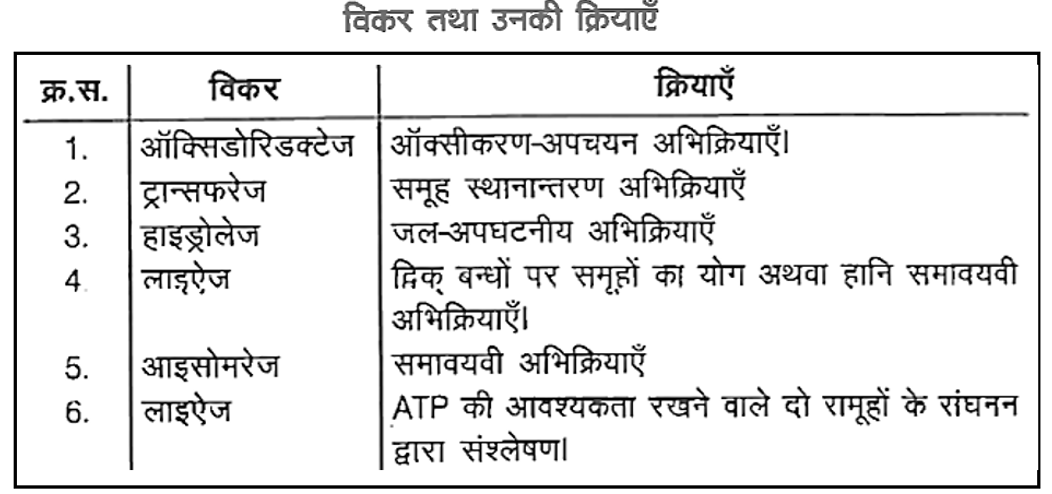

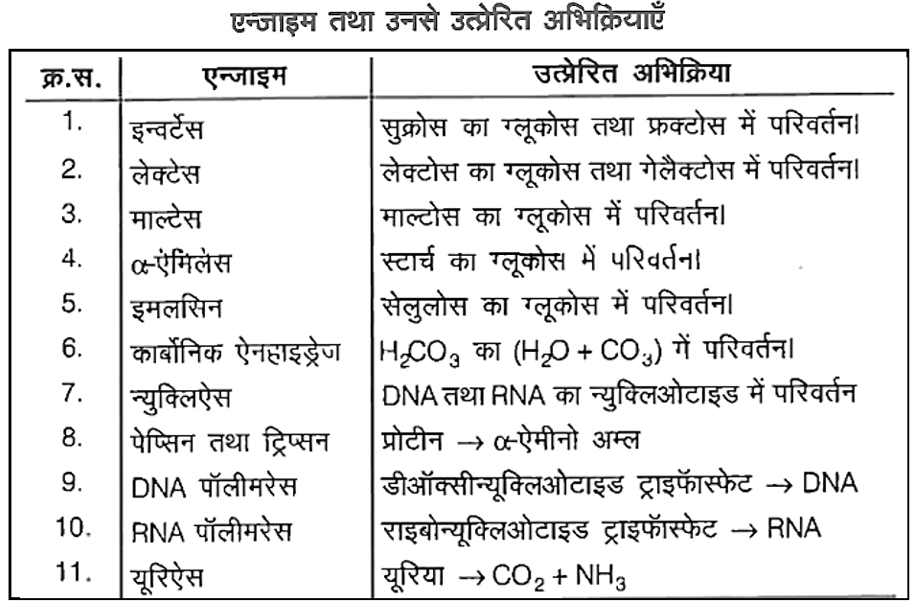

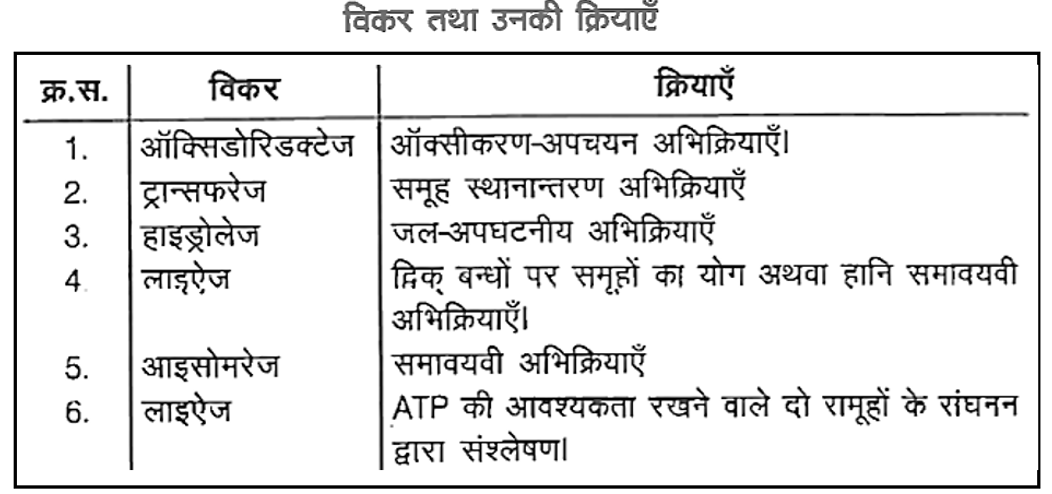

एन्जाइम

जीवधारियों में होने वाली विभिन्न रासायनिक अभिक्रियाओं में समन्वयन के कारण ही जीवन संभव है। इसका एक उदाहरण है भोजन का पाचन, उपयुक्त अणुओं का अवशोषण तथा अंतत: ऊर्जा का उत्पादन। इस प्रक्रिया में अभिक्रियाएं एक अनुक्रम मे होती हैं तथा ये सभी अभिक्रियाएं शरीर में मध्यम परिस्थितियों में सम्पन्न होती हैं। यह कुछ जैव उत्प्रेरकों की सहायता से होता है जिन्हें एन्जाइम कहते हैं। लगभग सभी एन्जाइम गोलिकाकार प्रोटीन होते हैं। एन्जाइम किसी विशेष अभिक्रिया अथवा विशेष क्रियाधार के लिए विशिष्ट होते हैं। इनका नामकरण सामान्यतया उस यौगिक अथवा यौगिकों के वर्ग पर आधारित होता है जिस पर ये कार्य करते हैं। उदाहरण के लिए , उस एन्जाइम का नाम माल्टेस है जो माल्टोस के ग्लूकोस में जलअपघटन को उत्प्रेरित करता है।

C12H22O(11)MaltoseMaltase−−−−→2C6H12O6Glucose

कभी-कभी एन्जाइम का नाम उस अभिक्रिया के आधार पर दिया जाता है जिसमें इनका उपयोग होता है। उदाहरण के लिए, जो एन्जाइम एक क्रियाधार का ऑक्सीकरण उत्प्रेरित करते हैं तथा साथ ही दूसरे क्रियाधार का अपचयन करते है उन्हें आक्सिडोरिडक्टेस नाम दिया जाता है। एन्जाइम के नाम के अंत में ऐस (-ase) आता है।

डाइसैकेराइड (Disaccharides) :

दोनों मोनोसैकेराइड इकाइयाँ, जल के एक अणु के निष्कासन के उपरांत बने ऑक्साइड बंध द्वारा जुड़ी रहती हैं। ऑक्सीजन परमाणु द्वारा दो मोनोसैकेराइड इकाईयों में इस प्रकार के आबंध को ग्लाइकोसाइडी बंध कहते हैं।

(i) सूक्रोस

सूक्रोस एक सामान्य डाइसैकेराइड है जो जलअपघटन पर सममोलर (equimolar) मात्रा में D−(+)− ग्लूकोस तथा D−(−)फ्रक्टोस देता है।ये दोनों मोनोसैकेराइड इकाइयाँ α-ग्लूकोस केC1तथा β फ्रक्टोस C2के मध्य ग्लाइकोसाइडी बंध द्वारा जुड़ी रहती हैं। चूँकि ग्लूकोस तथा फ्रक्टोस का अपचायक समूह ग्लाइकोसाइडी बंध निर्माण में प्रयुक्त होता है अतः सूक्रोस एक अनअपचायी शर्करा है।

जलअपघटन पर सूक्रोस के घूर्णन के चिह्न में परिवर्तन दक्षिण + से वाम (-)में हो जाता है तथा उत्पाद को अपवृत शर्करा कहा जाता है।

(ii) माल्टोस

एक अन्य डाइसैकेराइड माल्टोस αD- ग्लूकोस की दो इकाइयों से निर्मित होता है जिसमें एक ग्लूकोस इकाई का C1 दूसरी ग्लूकोस इकाई के C4 के साथ जुड़ा रहता है विलयन में ग्लूकोस की दूसरी इकाई का C1 मुक्त ऐल्डिहाइड समूह देता है। यह अपचायक गुण दर्शाता है अतः यह एक अपचायी शर्करा है।

डाइसैकेराइड (Disaccharides) :

दोनों मोनोसैकेराइड इकाइयाँ, जल के एक अणु के निष्कासन के उपरांत बने ऑक्साइड बंध द्वारा जुड़ी रहती हैं। ऑक्सीजन परमाणु द्वारा दो मोनोसैकेराइड इकाईयों में इस प्रकार के आबंध को ग्लाइकोसाइडी बंध कहते हैं।

(i) सूक्रोस

सूक्रोस एक सामान्य डाइसैकेराइड है जो जलअपघटन पर सममोलर (equimolar) मात्रा में D−(+)− ग्लूकोस तथा D−(−)फ्रक्टोस देता है।ये दोनों मोनोसैकेराइड इकाइयाँ α-ग्लूकोस केC1तथा β फ्रक्टोस C2के मध्य ग्लाइकोसाइडी बंध द्वारा जुड़ी रहती हैं। चूँकि ग्लूकोस तथा फ्रक्टोस का अपचायक समूह ग्लाइकोसाइडी बंध निर्माण में प्रयुक्त होता है अतः सूक्रोस एक अनअपचायी शर्करा है।

जलअपघटन पर सूक्रोस के घूर्णन के चिह्न में परिवर्तन दक्षिण + से वाम (-)में हो जाता है तथा उत्पाद को अपवृत शर्करा कहा जाता है।

(ii) माल्टोस

एक अन्य डाइसैकेराइड माल्टोस αD- ग्लूकोस की दो इकाइयों से निर्मित होता है जिसमें एक ग्लूकोस इकाई का C1 दूसरी ग्लूकोस इकाई के C4 के साथ जुड़ा रहता है विलयन में ग्लूकोस की दूसरी इकाई का C1 मुक्त ऐल्डिहाइड समूह देता है। यह अपचायक गुण दर्शाता है अतः यह एक अपचायी शर्करा है।

डाइसैकेराइड (Disaccharides) :

दोनों मोनोसैकेराइड इकाइयाँ, जल के एक अणु के निष्कासन के उपरांत बने ऑक्साइड बंध द्वारा जुड़ी रहती हैं। ऑक्सीजन परमाणु द्वारा दो मोनोसैकेराइड इकाईयों में इस प्रकार के आबंध को ग्लाइकोसाइडी बंध कहते हैं।

(i) सूक्रोस

सूक्रोस एक सामान्य डाइसैकेराइड है जो जलअपघटन पर सममोलर (equimolar) मात्रा में D−(+)− ग्लूकोस तथा D−(−)फ्रक्टोस देता है।ये दोनों मोनोसैकेराइड इकाइयाँ α-ग्लूकोस केC1तथा β फ्रक्टोस C2के मध्य ग्लाइकोसाइडी बंध द्वारा जुड़ी रहती हैं। चूँकि ग्लूकोस तथा फ्रक्टोस का अपचायक समूह ग्लाइकोसाइडी बंध निर्माण में प्रयुक्त होता है अतः सूक्रोस एक अनअपचायी शर्करा है।

जलअपघटन पर सूक्रोस के घूर्णन के चिह्न में परिवर्तन दक्षिण + से वाम (-)में हो जाता है तथा उत्पाद को अपवृत शर्करा कहा जाता है।

(ii) माल्टोस

एक अन्य डाइसैकेराइड माल्टोस αD- ग्लूकोस की दो इकाइयों से निर्मित होता है जिसमें एक ग्लूकोस इकाई का C1 दूसरी ग्लूकोस इकाई के C4 के साथ जुड़ा रहता है विलयन में ग्लूकोस की दूसरी इकाई का C1 मुक्त ऐल्डिहाइड समूह देता है। यह अपचायक गुण दर्शाता है अतः यह एक अपचायी शर्करा है।

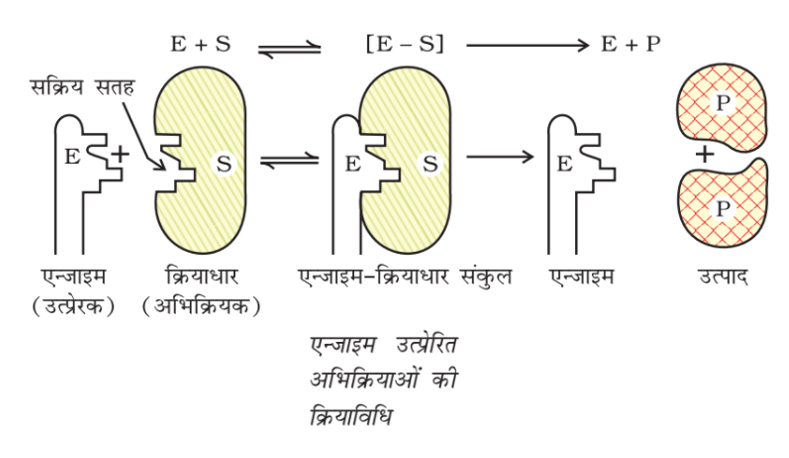

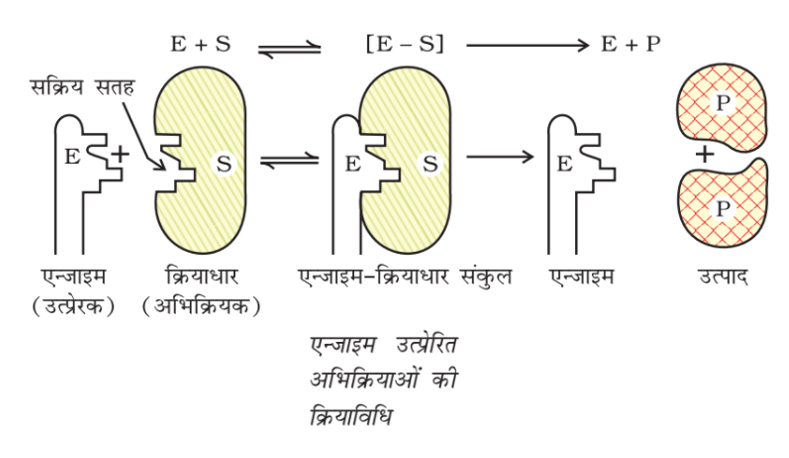

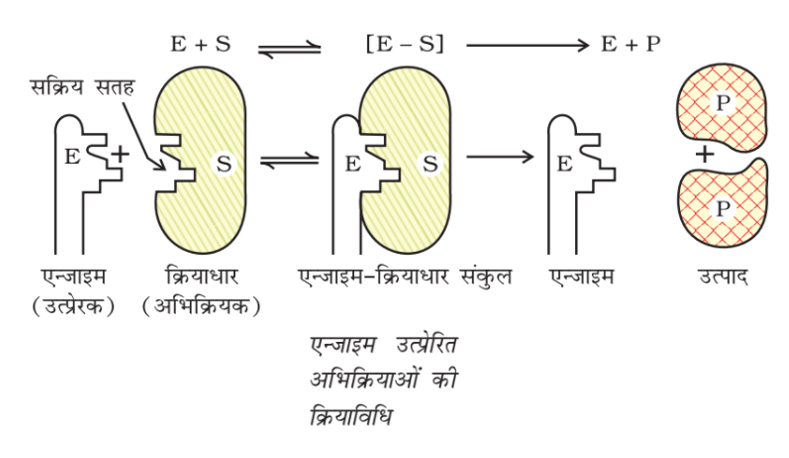

एंजाइम उत्प्रेरक-की क्रियाविधि

किसी अभिक्रिया की प्रगति के लिए एन्जाइम की बहुत कम मात्रा की आवश्यकता होती है। रासायनिक उत्प्रेरक की क्रिया के समान कहा जाता है कि एन्जाइम, सक्रियण ऊर्जा के परिमाण को कम कर देते हैं। उदाहरण के लिए, सूक्रोस के अम्लीय जलअपघटन के लिए सक्रियण ऊर्जा 6.22kJmol−1 है जबकि सूक्रेस एन्जाइम द्वारा जल अपघटित होता है तो सक्रियण ऊर्जा केवल 2.15kJmol−1 होती है।एन्जाइम के कोलॉइडी कणों की सतहों पर बहुत सारे कोटर होते हैं ये कोटर अभिलाक्षणिक आकृति के होते हैं एवं इनमें सक्रिय समूह जैसे- −NH2,−COOH,−SH,−OH आदि होते हैं। वास्तव में यह सतह पर उपस्थित सक्रिय केंद्र होते हैं। अभिक्रियक के अणु जिनकी परिपूरक आकृति होती है इन कोटरों में एक ताले में चाबी के समान फिट हो जाते हैं। सक्रिय समूहों की उपस्थिति के कारण एक सक्रियत संकुल बनता है जो विघटित होकर उत्पाद देता है। इस प्रकार एन्जाइम उत्प्रेरित अभिक्रियाओं का दो पदों में सम्पन्न होना माना जा सकता है।

पद 1 - सक्रियत संकुल बनाने के लिए एन्जाइम का सबस्ट्रेट से आबंधन

पद 2 -उत्पाद बनाने के लिए सक्रियत संकुल का विघटन

उदाहरण 5

β−D−(+)− ग्लूकोस में किरेल कार्बनों की संख्या है

β−D ग्लूकोस की इस संरचना में 5 असममित कार्बन परमाणु होते हैं |

उदाहरण 5

β−D−(+)− ग्लूकोस में किरेल कार्बनों की संख्या है

β−D ग्लूकोस की इस संरचना में 5 असममित कार्बन परमाणु होते हैं |

उदाहरण 5

β−D−(+)− ग्लूकोस में किरेल कार्बनों की संख्या है

β−D ग्लूकोस की इस संरचना में 5 असममित कार्बन परमाणु होते हैं |

OMR (One Minute Revision)

एन्जाइम जैव उत्प्रेरक होते हैं जो जैवतन्त्र (biosystems) में अभिक्रियाओं के वेग में वृद्धि करते हैं। ये अपने कार्य में अति विशिष्ट एवं वरणात्मक (selective) होते हैं। रासायनिक रूप से सभी एन्जाइम प्रोटीन होते हैं।

पॉलीसैकेराइड

पॉलीसैकेराइड में असंख्य मोनोसैकैराइड इकाइयाँ ग्लाइकोसाइडिक बंध द्वारा जुड़ी रहती हैं यह प्रकृति में सबसे अधिक मात्रा मे पाए जाने वाले कार्बोहाइड्रेट हैं। यह मुख्यतः भोजन संग्रहण तथा संरचना निर्माण का कार्य करते हैं।

(1) स्टार्च

स्टार्च पौधों में मुख्य संग्रहित पॉलीसैकेराइड है। यह मनुष्यों के लिए आहार का मुख्य स्रोत है। दाल, जड़, कंद तथा कुछ सब्जियों में स्टार्च प्रचुर मात्रा में मिलता है।

यह α− ग्लूकोस का बहुलक है तथा दो घटकों ऐमिलोस तथा ऐमिलोपेक्टिन से मिलकर बनता है।

ऐमिलोस

ऐमिलोस जल में घुलनशील अवयव है तथा यह स्टार्च का 15-20% भाग निर्मित करता है।

रासायनिक रूप से ऐमिलोस 200-1000 α− D-(+)-ग्लूकोस इकाइयों की अशाखित श्रृंखला होती है जो C1−C4 ग्लाइकोसाइड बंध द्वारा जुड़ी रहती हैं।

ऐमिलोपेक्टिन

ऐमिलोपेक्टिन जल में अविलेय होती है तथा यह स्टार्च का 80-85% भाग बनाती हैं।

यह α−D -ग्लूकोस इकाइयों की शाखित श्रृंखला होती है, जिसमें C1−C4 ग्लाइकोसाइडिक बंध होते हैं।

जबकि शाखन C1−C6 ग्लाइकोसाइडिक बंध द्वारा होता है।

(2) सेलुलोस

सेलुलोस विशिष्ट रूप से केवल पौधों में मिलता है तथा यह वनस्पति जगत में प्रचुरता में उपलब्ध कार्बनिक पदार्थ है। यह पौधों की कोशिकाओं की कोशिका भित्ति का मुख्य अवयव है। सेलुलोस, β−D- ग्लूकोस से बनी ऋजु श्रृंखला युक्त पॉलिसैकैराइड है जिसमें एक ग्लूकोस इकाई के C1 तथा दूसरी ग्लूकोस इकाई के C4 के मध्य ग्लाइकोसाइडिक बंध बनता है।

(3) ग्लाइकोजन

प्राणी शरीर में कार्बोहाइड्रेट, ग्लाइकोजन के रूप में संग्रहित रहता है चूँकि इसकी संरचना ऐमिलोपेक्टिन के समान होती है, अत: इसे प्राणी स्टार्च भी कहा जाता है एवं यह ऐमिलोपेक्टिन से अधिक शाखित होता है। यह यकृत, मांसपेशियों तथा मस्तिष्क में उपस्थित रहता है। जब शरीर को ग्लूकोस की आवश्यकता होती है, एन्जाइम, ग्लाइकोजन को ग्लूकोस में तोड़ देते हैं ग्लाइकोजन यीस्ट तथा कवक में भी मिलता है।पॉलीसैकेराइड

पॉलीसैकेराइड में असंख्य मोनोसैकैराइड इकाइयाँ ग्लाइकोसाइडिक बंध द्वारा जुड़ी रहती हैं यह प्रकृति में सबसे अधिक मात्रा मे पाए जाने वाले कार्बोहाइड्रेट हैं। यह मुख्यतः भोजन संग्रहण तथा संरचना निर्माण का कार्य करते हैं।

(1) स्टार्च

स्टार्च पौधों में मुख्य संग्रहित पॉलीसैकेराइड है। यह मनुष्यों के लिए आहार का मुख्य स्रोत है। दाल, जड़, कंद तथा कुछ सब्जियों में स्टार्च प्रचुर मात्रा में मिलता है।

यह α− ग्लूकोस का बहुलक है तथा दो घटकों ऐमिलोस तथा ऐमिलोपेक्टिन से मिलकर बनता है।

ऐमिलोस

ऐमिलोस जल में घुलनशील अवयव है तथा यह स्टार्च का 15-20% भाग निर्मित करता है।

रासायनिक रूप से ऐमिलोस 200-1000 α− D-(+)-ग्लूकोस इकाइयों की अशाखित श्रृंखला होती है जो C1−C4 ग्लाइकोसाइड बंध द्वारा जुड़ी रहती हैं।

ऐमिलोपेक्टिन

ऐमिलोपेक्टिन जल में अविलेय होती है तथा यह स्टार्च का 80-85% भाग बनाती हैं।

यह α−D -ग्लूकोस इकाइयों की शाखित श्रृंखला होती है, जिसमें C1−C4 ग्लाइकोसाइडिक बंध होते हैं।

जबकि शाखन C1−C6 ग्लाइकोसाइडिक बंध द्वारा होता है।

(2) सेलुलोस

सेलुलोस विशिष्ट रूप से केवल पौधों में मिलता है तथा यह वनस्पति जगत में प्रचुरता में उपलब्ध कार्बनिक पदार्थ है। यह पौधों की कोशिकाओं की कोशिका भित्ति का मुख्य अवयव है। सेलुलोस, β−D- ग्लूकोस से बनी ऋजु श्रृंखला युक्त पॉलिसैकैराइड है जिसमें एक ग्लूकोस इकाई के C1 तथा दूसरी ग्लूकोस इकाई के C4 के मध्य ग्लाइकोसाइडिक बंध बनता है।

(3) ग्लाइकोजन

प्राणी शरीर में कार्बोहाइड्रेट, ग्लाइकोजन के रूप में संग्रहित रहता है चूँकि इसकी संरचना ऐमिलोपेक्टिन के समान होती है, अत: इसे प्राणी स्टार्च भी कहा जाता है एवं यह ऐमिलोपेक्टिन से अधिक शाखित होता है। यह यकृत, मांसपेशियों तथा मस्तिष्क में उपस्थित रहता है। जब शरीर को ग्लूकोस की आवश्यकता होती है, एन्जाइम, ग्लाइकोजन को ग्लूकोस में तोड़ देते हैं ग्लाइकोजन यीस्ट तथा कवक में भी मिलता है।पॉलीसैकेराइड

पॉलीसैकेराइड में असंख्य मोनोसैकैराइड इकाइयाँ ग्लाइकोसाइडिक बंध द्वारा जुड़ी रहती हैं यह प्रकृति में सबसे अधिक मात्रा मे पाए जाने वाले कार्बोहाइड्रेट हैं। यह मुख्यतः भोजन संग्रहण तथा संरचना निर्माण का कार्य करते हैं।

(1) स्टार्च

स्टार्च पौधों में मुख्य संग्रहित पॉलीसैकेराइड है। यह मनुष्यों के लिए आहार का मुख्य स्रोत है। दाल, जड़, कंद तथा कुछ सब्जियों में स्टार्च प्रचुर मात्रा में मिलता है।

यह α− ग्लूकोस का बहुलक है तथा दो घटकों ऐमिलोस तथा ऐमिलोपेक्टिन से मिलकर बनता है।

ऐमिलोस

ऐमिलोस जल में घुलनशील अवयव है तथा यह स्टार्च का 15-20% भाग निर्मित करता है।

रासायनिक रूप से ऐमिलोस 200-1000 α− D-(+)-ग्लूकोस इकाइयों की अशाखित श्रृंखला होती है जो C1−C4 ग्लाइकोसाइड बंध द्वारा जुड़ी रहती हैं।

ऐमिलोपेक्टिन

ऐमिलोपेक्टिन जल में अविलेय होती है तथा यह स्टार्च का 80-85% भाग बनाती हैं।

यह α−D -ग्लूकोस इकाइयों की शाखित श्रृंखला होती है, जिसमें C1−C4 ग्लाइकोसाइडिक बंध होते हैं।

जबकि शाखन C1−C6 ग्लाइकोसाइडिक बंध द्वारा होता है।

(2) सेलुलोस

सेलुलोस विशिष्ट रूप से केवल पौधों में मिलता है तथा यह वनस्पति जगत में प्रचुरता में उपलब्ध कार्बनिक पदार्थ है। यह पौधों की कोशिकाओं की कोशिका भित्ति का मुख्य अवयव है। सेलुलोस, β−D- ग्लूकोस से बनी ऋजु श्रृंखला युक्त पॉलिसैकैराइड है जिसमें एक ग्लूकोस इकाई के C1 तथा दूसरी ग्लूकोस इकाई के C4 के मध्य ग्लाइकोसाइडिक बंध बनता है।

(3) ग्लाइकोजन

प्राणी शरीर में कार्बोहाइड्रेट, ग्लाइकोजन के रूप में संग्रहित रहता है चूँकि इसकी संरचना ऐमिलोपेक्टिन के समान होती है, अत: इसे प्राणी स्टार्च भी कहा जाता है एवं यह ऐमिलोपेक्टिन से अधिक शाखित होता है। यह यकृत, मांसपेशियों तथा मस्तिष्क में उपस्थित रहता है। जब शरीर को ग्लूकोस की आवश्यकता होती है, एन्जाइम, ग्लाइकोजन को ग्लूकोस में तोड़ देते हैं ग्लाइकोजन यीस्ट तथा कवक में भी मिलता है।विटामिन

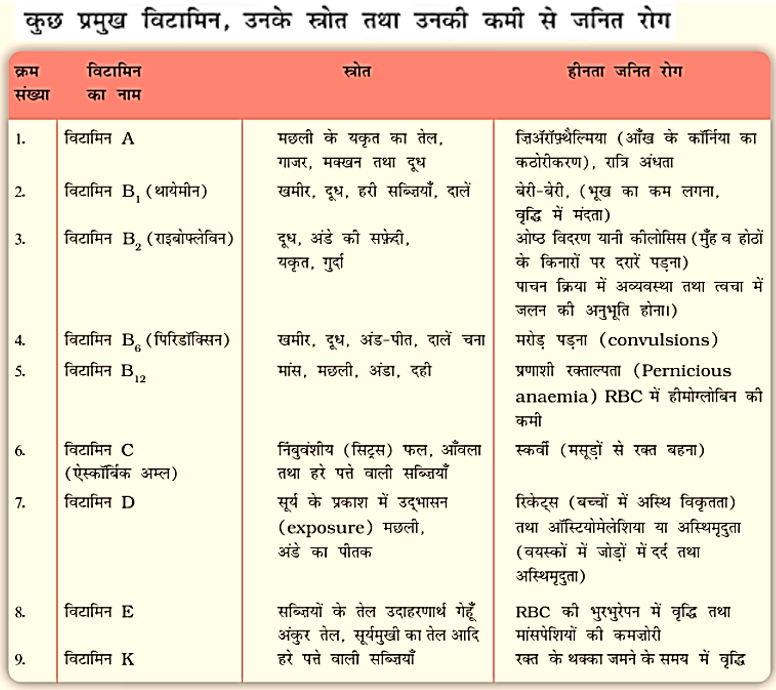

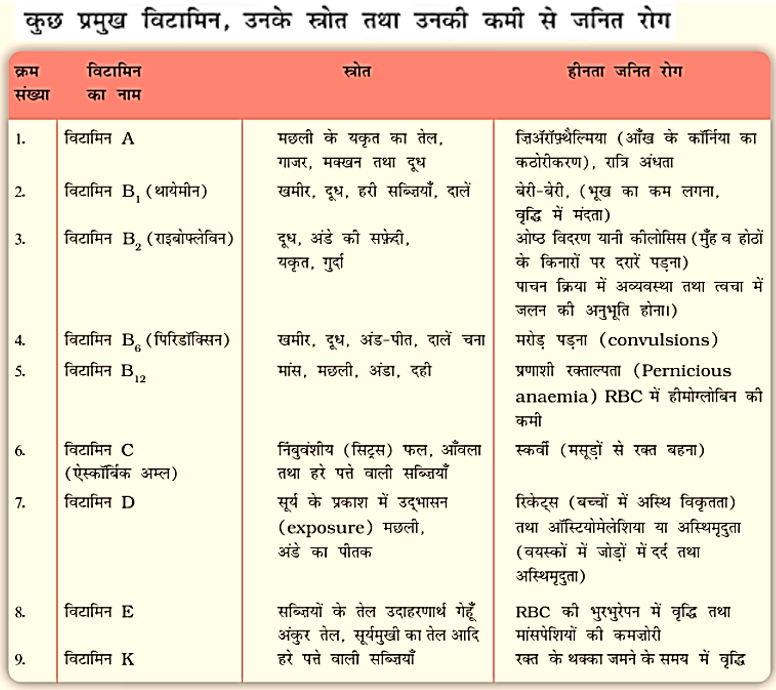

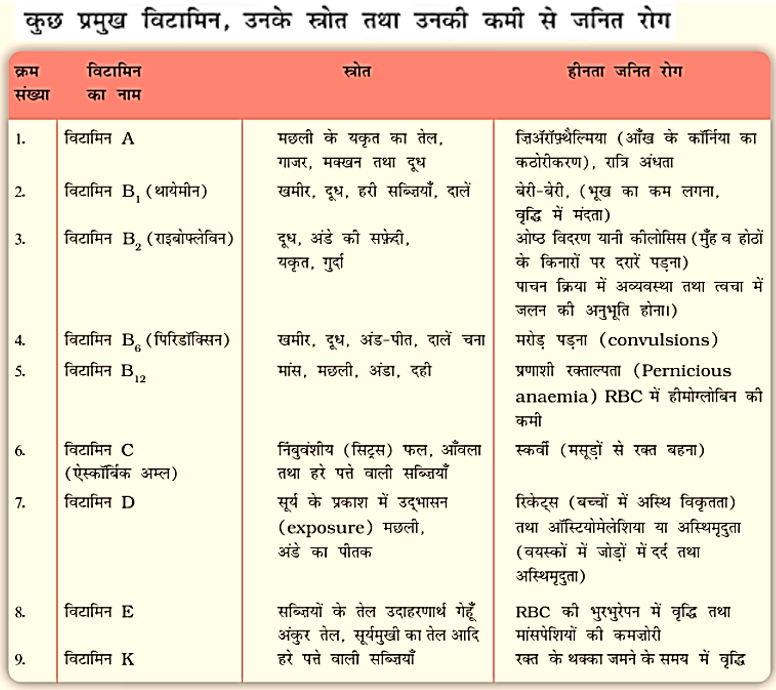

बच्चों ऐसा देखा गया है कि हमारे भोजन में कुछ कार्बनिक यौगिकों की आवश्यकता सूक्ष्म (बहुत कम) मात्रा में होती है परंतु उनकी कमी के कारण विशेष रोग हो जाते हैं। इन यौगिकों को विटामिन कहते हैं। अधिकांश विटामिनों का संश्लेषण हमारे शरीर द्वारा नहीं किया जा सकता लेकिन पौधे लगभग सभी विटामिनों का संश्लेषण कर सकते हैं, अतः इन्हें आवश्यक आहार कारक माना गया है। यद्यपि आहारनली के बैक्टीरिया हमारे लिए आवश्यक कुछ विटामिनों को उत्पन्न कर सकते हैं। सामान्यतः हमारे आहार में सभी विटामिन उपलब्ध रहते हैं। विभिन्न विटामिन भिन्न श्रेणियों से संबंधित होते हैं, अत: इन्हें संरचना के आधार पर परिभाषित करना कठिन है। इन्हें सामान्यतः इस प्रकार विचारित किया जाता है कि ये विशिष्ट जैविक क्रियाओं के संपन्न होने के लिए हमारे आहार में आवश्यक वे कार्बनिक पदार्थ हैं जिनसे जीव की इष्टतम वृद्धि एवं स्वास्थ्य का सामान्य रखरखाव होता है। विटामिनों को A, B, C, D आदि अक्षरों के द्वारा लिखा जाता है इनमें से कुछ को पुनः उपवर्गों उदाहरण के लिए , B1,B2,B6,B12 आदि नाम दिया गया है। विटामिन की अधिक मात्रा भी हानिकारक होती है, अतः चिकित्सक के परामर्श के बिना विटामिन की गोली नहीं लेनी चाहिए।

विटामिन (vitamine) दो शब्दों-विटल (vital) + ऐमीन (amine) से जुड़कर बना है; क्योंकि प्रारंभ में पहचाने गए यौगिकों में ऐमीनो समूह था। लेकिन बाद के कार्यों से प्रदर्शित हुआ कि इनमें से अधिकांश में ऐमीनो समूह नहीं होता, अत: अंग्रेज़ी में लिखे शब्द का अंतिम अक्षर हटा दिया गया तथा वर्तमान में विटामिन (vitamin) शब्द का उपयोग किया जाता है।

उदाहरण 6

निम्न में से कौन - सा युग्म धनात्मक टॉलन परीक्षण देता है ?

एल्डिहाइड तथा व α− हाइड्रॉक्सी कीटोन धनात्मक टॉलन परीक्षण देते हैं | ग्लूकोस में एक एल्डिहाइड समूह है तथा फ्रक्टोस, एक α− हाइड्रॉक्सी कीटोन है |

उदाहरण 6

निम्न में से कौन - सा युग्म धनात्मक टॉलन परीक्षण देता है ?

एल्डिहाइड तथा व α− हाइड्रॉक्सी कीटोन धनात्मक टॉलन परीक्षण देते हैं | ग्लूकोस में एक एल्डिहाइड समूह है तथा फ्रक्टोस, एक α− हाइड्रॉक्सी कीटोन है |

उदाहरण 6

निम्न में से कौन - सा युग्म धनात्मक टॉलन परीक्षण देता है ?

एल्डिहाइड तथा व α− हाइड्रॉक्सी कीटोन धनात्मक टॉलन परीक्षण देते हैं | ग्लूकोस में एक एल्डिहाइड समूह है तथा फ्रक्टोस, एक α− हाइड्रॉक्सी कीटोन है |

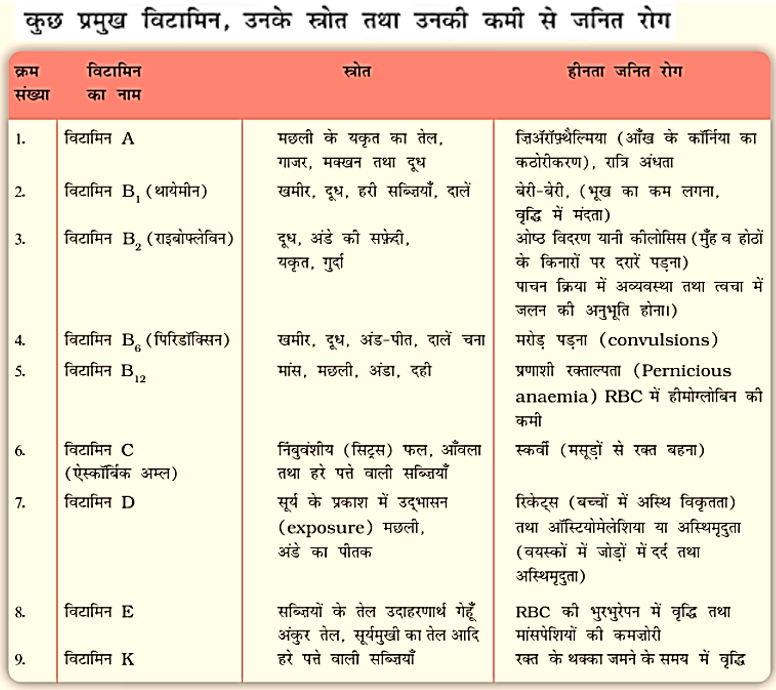

विटामिनों का वर्गीकरण

जल तथा वसा में विलेयता के आधार पर विटामिनों को दो समूहों में वर्गीकृत किया गया है-

(1) वसा विलेय विटामिन - इस वर्ग में उन विटामिनों को रखा गया है जो वसा तथा तेल में विलेय होते हैं परंतु जल में अविलेय होते हैं ये विटामिन A, D, E तथा K हैं। ये यकृत तथा ऐडिपोस (वसा संग्रहित करने वाला) ऊतक में संग्रहित रहते हैं।

(2) जल में विलेय विटामिन - B वर्ग के विटामिन तथा विटामिन C जल में विलेय होते हैं अतः इन्हें एक साथ इस वर्ग में रखा गया है। जल में विलेय विटामिनों की पूर्ति हमारे आहार में नियमित रूप से होनी चाहिए, क्योंकि ये आसानी से मूत्र के साथ उत्सर्जित हो जाते हैं तथा इन्हें हमारे शरीर में (विटामिन B12 के अतिरिक्त) संचित नहीं किया जा सकता है। कुछ प्रमुख विटामिन, उनके स्रोत तथा उनकी कमी के कारण उत्पन्न होने वाले रोगों को सारणी 14.3 में दर्शाया गया है।

सारणी 14.3

उदाहरण 7

दूध में विद्यमान डाइसैकराइड कार्बोहाइड्रेट है

दूध में उपस्थित लैक्टोस, डाइसैकेराइड कार्बोहाइड्रेट विद्यमान होता है |

उदाहरण 7

दूध में विद्यमान डाइसैकराइड कार्बोहाइड्रेट है

दूध में उपस्थित लैक्टोस, डाइसैकेराइड कार्बोहाइड्रेट विद्यमान होता है |

उदाहरण 7

दूध में विद्यमान डाइसैकराइड कार्बोहाइड्रेट है

दूध में उपस्थित लैक्टोस, डाइसैकेराइड कार्बोहाइड्रेट विद्यमान होता है |

OMR (One Minute Revision)

विटामिन आहार के आवश्यक घटक होते हैं जिनकी शरीर को सुचारु से कार्य करने के लिए अति सूक्ष्म मात्रा में आवश्यकता होती है। ये वसा घुलनशील (A, D, E और K) और जल में घुलनशील (B समूह और C) के रूप में वर्गीकृत किए गए हैं। इनमें से एक की भी कमी से अनेक रोग होते हैं।

उदाहरण 8

स्टार्च के जल अपघटन से बनने वाला अन्तिम उत्पाद होता है

स्टॉर्च के जल - अपघटन से ग्लूकोस अन्तिम उत्पाद बनता है |

उदाहरण 8

स्टार्च के जल अपघटन से बनने वाला अन्तिम उत्पाद होता है

स्टॉर्च के जल - अपघटन से ग्लूकोस अन्तिम उत्पाद बनता है |

उदाहरण 8

स्टार्च के जल अपघटन से बनने वाला अन्तिम उत्पाद होता है

स्टॉर्च के जल - अपघटन से ग्लूकोस अन्तिम उत्पाद बनता है |

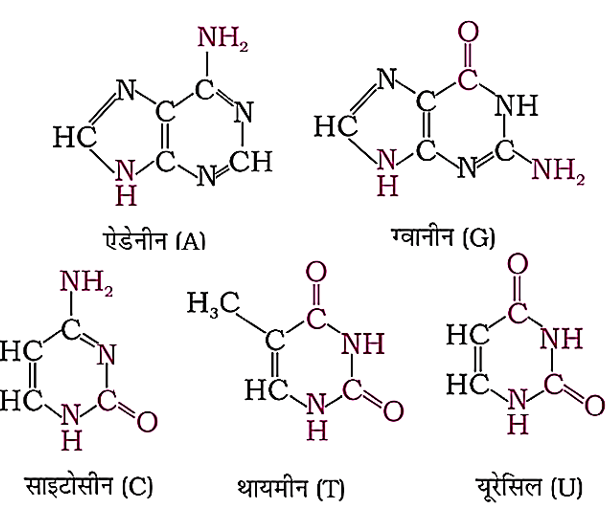

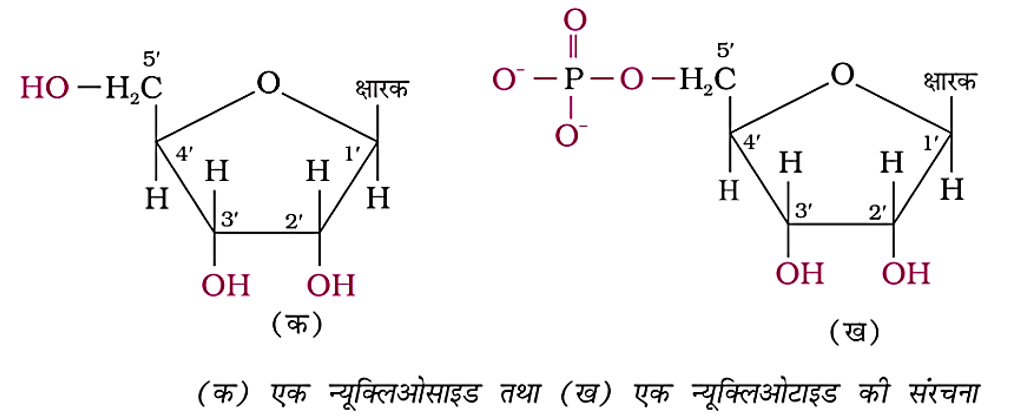

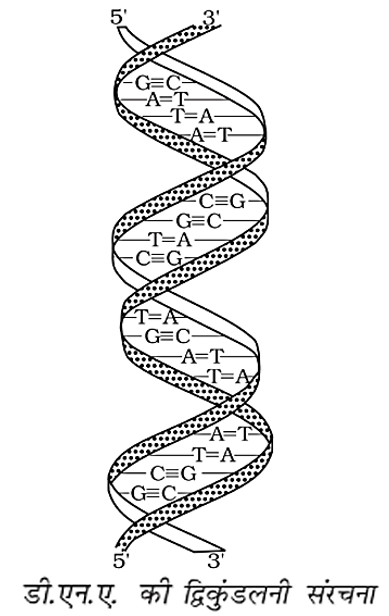

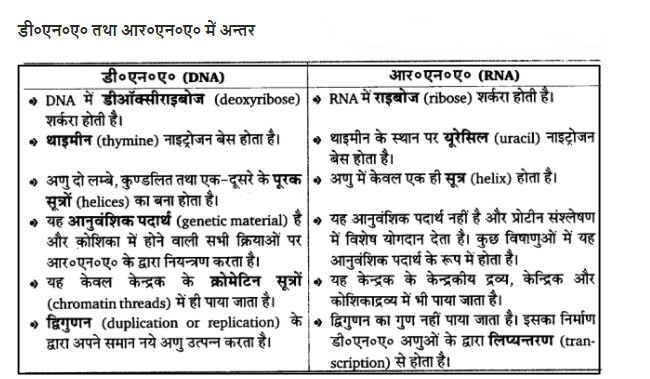

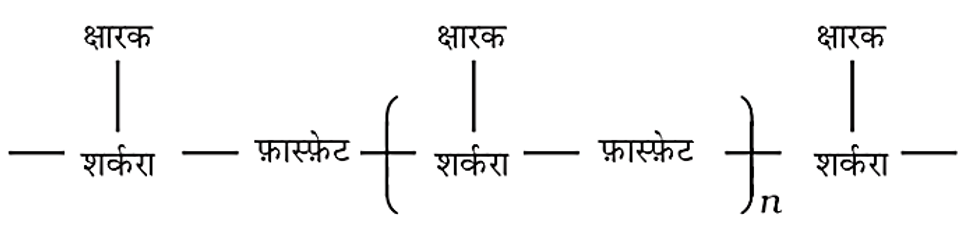

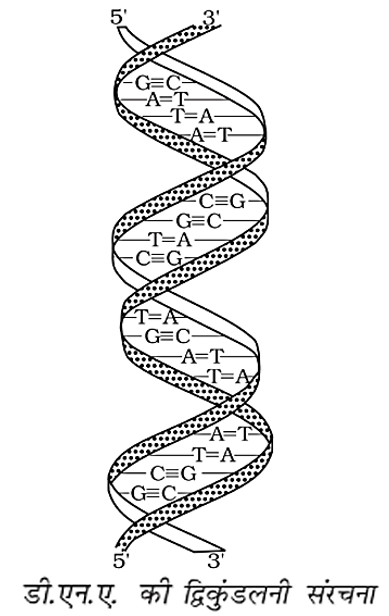

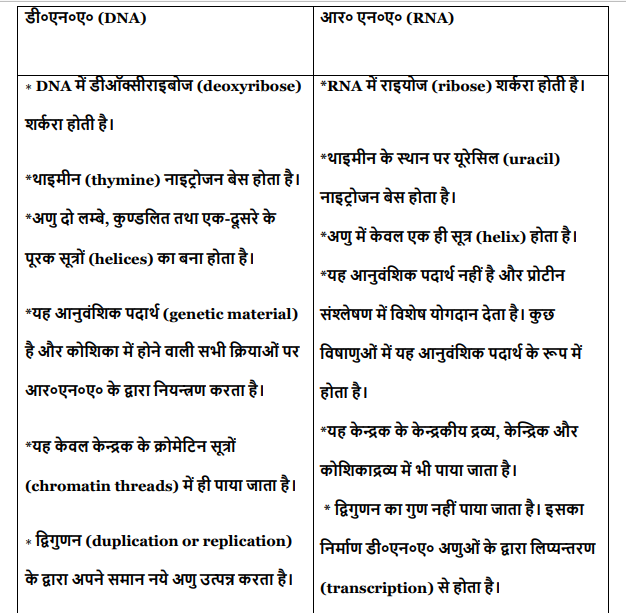

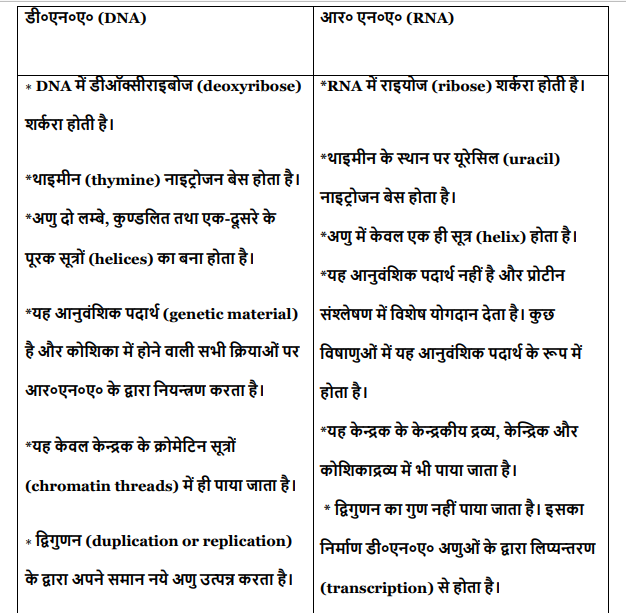

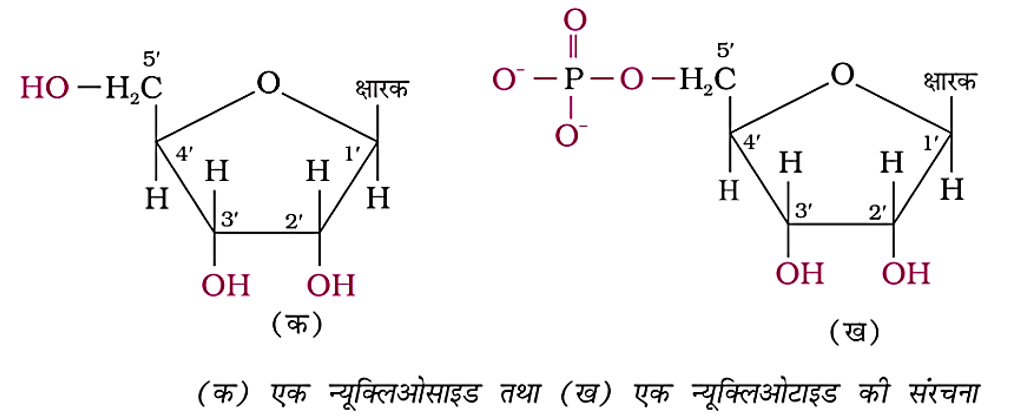

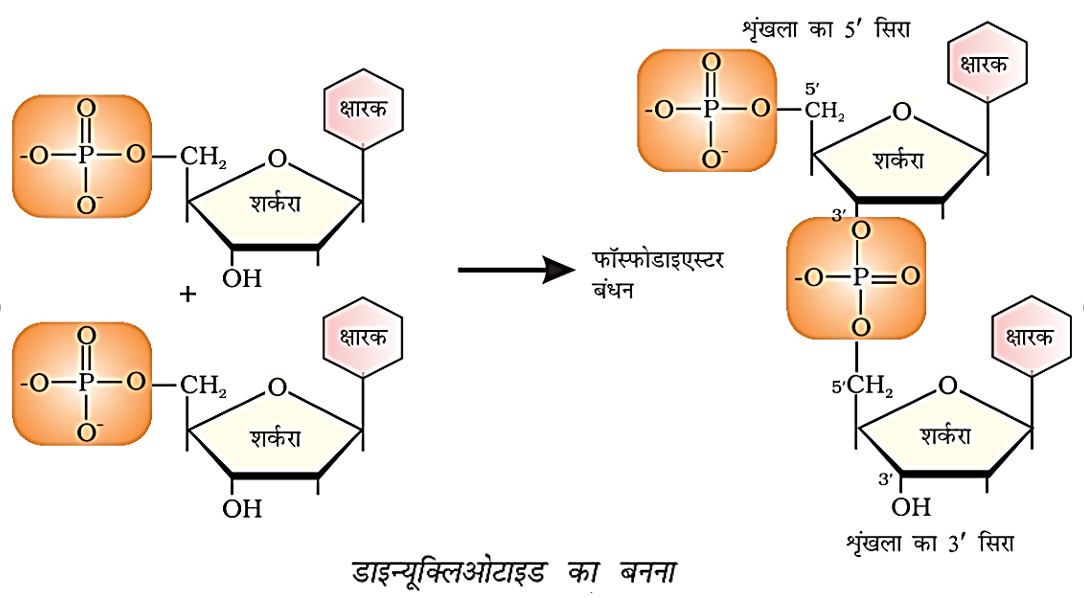

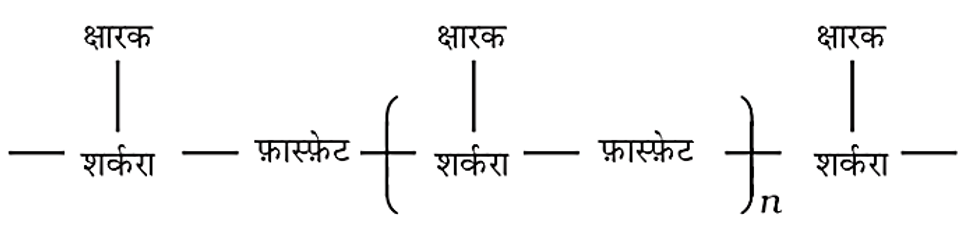

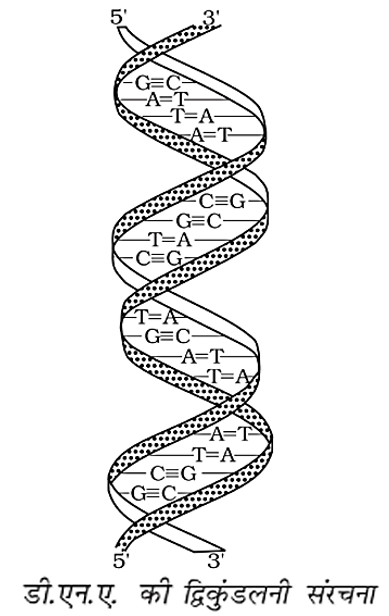

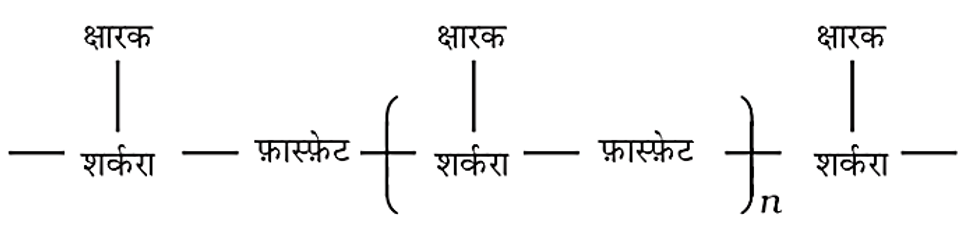

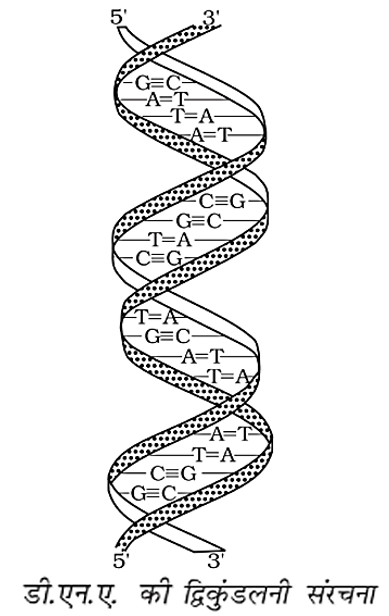

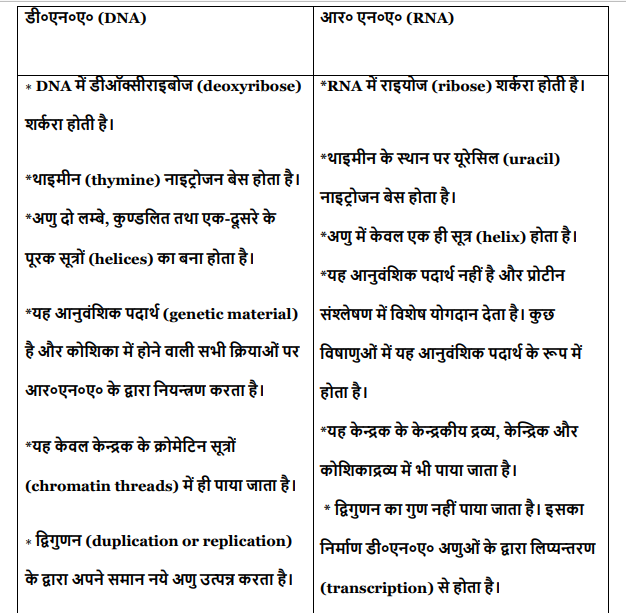

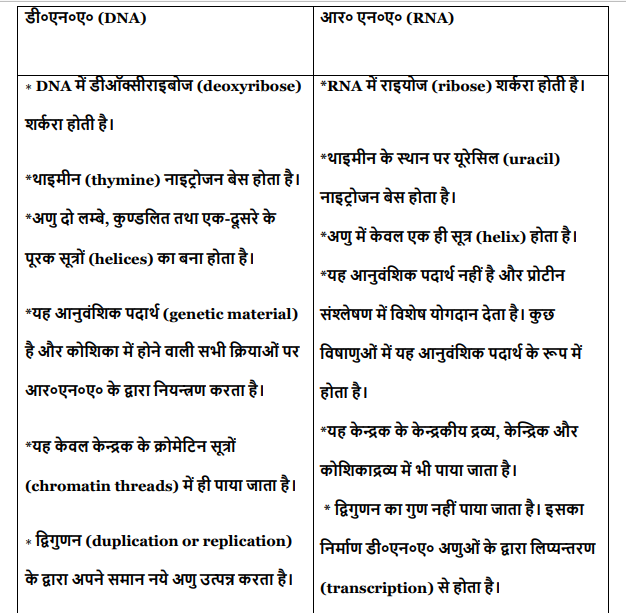

न्यूक्लिक अम्ल

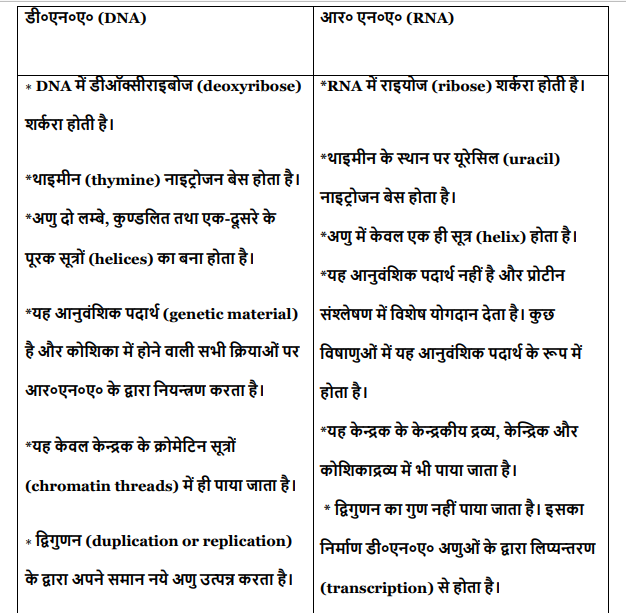

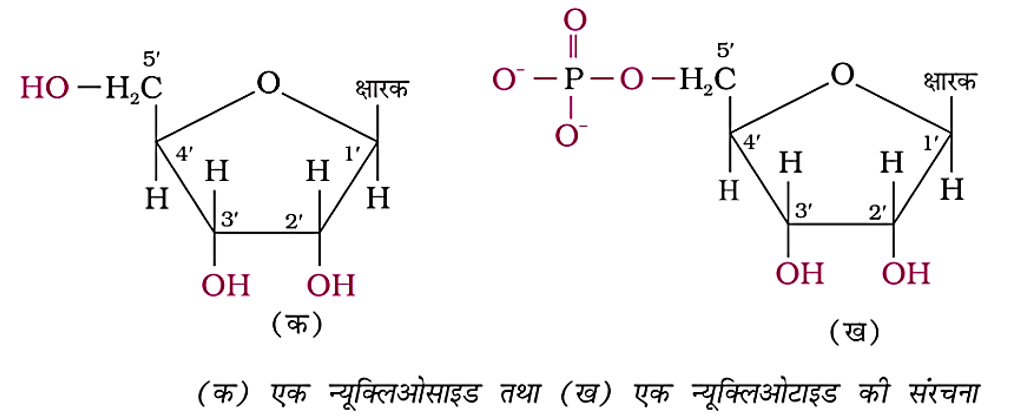

प्रत्येक प्रजाति की हर एक पीढ़ी कई प्रकार से अपने पूर्वजों के समान होती है। ये विशिष्ट गुण एक पीढ़ी से दूसरी तक संचरित होते हैं यह पाया गया है कि जीवित कोशिका का नाभिक इन जन्मजात गुणों के लिए उत्तरदायी हैं, जिसे आनुवांशिकता भी कहते हैं। कोशिका के नाभिक में उपस्थित वे कण जो आनुवांशिकता के लिए उत्तरदायी होते हैं, क्रोमोसोम कहलाते हैं। ये प्रोटीन तथा अन्य प्रकार के जैव अणु से मिलकर बने होते हैं, जिन्हें न्यूक्लिक अम्ल कहते हैं। न्यूक्लिकअम्ल मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं डिऑक्सीराइबोस न्यूक्लिक अम्ल (DNA) तथा राइबोसन्यूक्लिक अम्ल (RNA)। चूँकि न्यूक्लिक अम्ल न्यूक्लिओटाइडों की लंबी श्रृंखला वाले बहुलक होते हैं अतः इन्हें पॉलिन्यूक्लिओटाइड भी कहते हैं।