तंतु से वस्त्र तक कक्षा 6 विज्ञान

भूमिका

हम अपने दैनिक जीवन में तरह-तरह के वस्त्रो का उपयोग करते है, जैसे- कपड़े, बेड शीट, बैग, कम्बल, स्वेटर, मफलर, बोरा आदि। आज हम इस अध्याय में जानेंगे की यह सब वस्त्र किससे बनते है, और यह भी जानेंगे की इसको बनाने की प्रक्रिया कौन-कौन सी है।

वस्त्रों में विविधता

वस्त्र (कपड़े) अनेक प्रकार के होते है जैसे ऊनी, सूती, सिल्क, जूट, नायलॉन आदि। कुछ वस्त्र चमकीले होते है तो कुछ वस्त्र में तो कोई चमक नहीं होती है। कुछ वस्त्र हमे गर्म रखते है, तो कुछ वस्त्र का उपयोग हम गर्मियों के मौसम में करते है। गर्मियों में हम वैसे कपड़ो का उपयोग करते है जो हमे ठंडा रखते है। वस्त्र का गुण उनके तंतु पर निर्भर करता है जिससे वह बनता है।

तंतु

पोशाक वस्त्र से बनते हैं। वस्त्र धागे से बनता है, तथा धागा तंतु से बनता है। इस प्रकार हम यह कह सकते है- ऐसे पदार्थ जिससे वस्त्र बनाये जाते है उसे तंतु या रेशा कहते है।

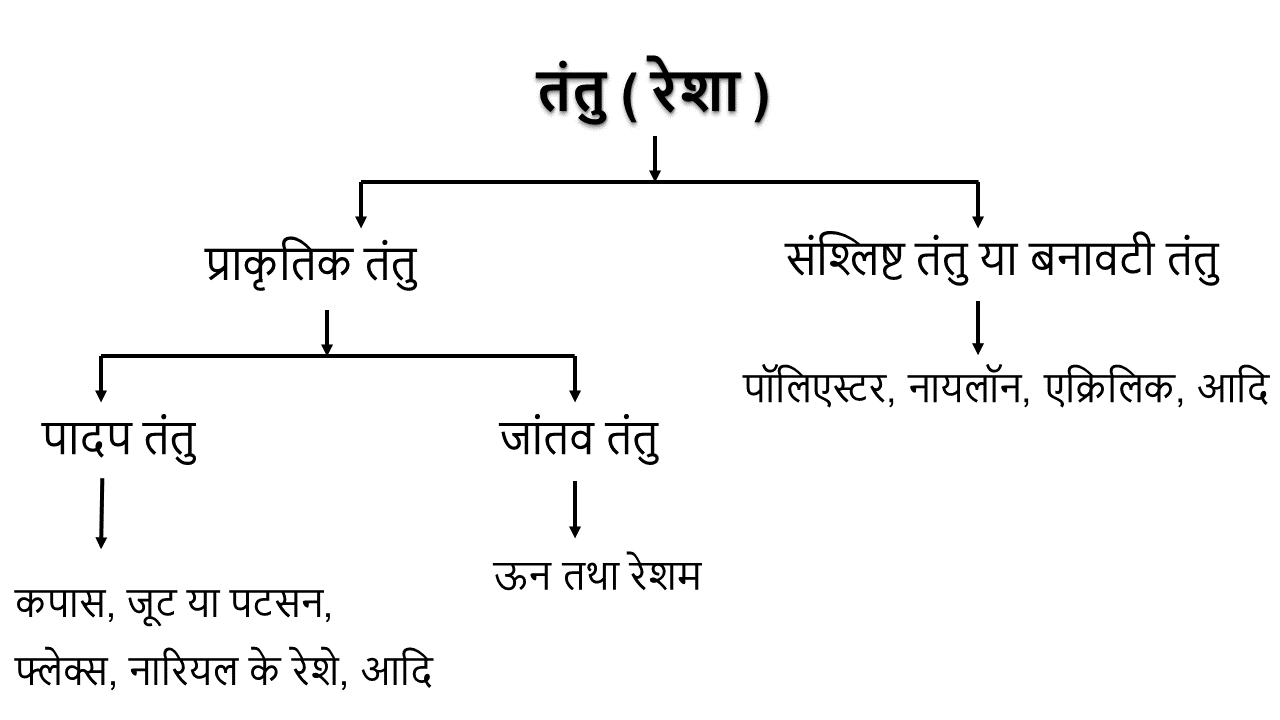

तंतु दो प्रकार के होते है-

- प्राकृतिक तंतु

- संश्लिष्ट तंतु या बनावटी तंतु

प्राकृतिक तंतु :

जन्तुओं या पादपों से प्राप्त होने वाले तंतु को प्राकृतिक तंतु कहा जाता है। ये तंतु हमे सीधा प्रकृति से प्राप्त होते है इसलिए यह प्राकृतिक तंतु कहलाते है। उदाहरण- सूती, ऊन, रेशम, जूट आदि।

संश्लिष्ट तंतु या बनावटी तंतु :

ऐसे तंतु जो जंतुओं या पादपों से प्राप्त नहीं होते है, उन्हें मानव द्वारा रासायनिक पदार्थ से बनाये जाते है उस तंतु को संश्लिष्ट तंतु या बनावटी तंतु कहा जाता है। जैसे- पॉलिएस्टर, नायलॉन, एक्रिलिक, आदि।

प्राकृतिक तंतु के प्रकार

प्राकृतिक तंतुओं को उनके स्त्रोतों के आधार पर निम्नांकित दो भागों में बांटा गया है-

- पादप तंतु

- जांतव तंतु

पादप तंतु :

पादपों से प्राप्त होने वाले तंतु को पादप तंतु कहा जाता है। जैसे- सूती, जूट या पटसन, फ्लेक्स, नारियल के रेशे, आदि पादप तंतु के उदहारण है।

जांतव तंतु :

जंतुओं से प्राप्त होने वाले तंतु को जांतव तंतु कहा जाता है।

जैसे- रेशम हमें रेशम के कीड़ों के कोकून से प्राप्त होता है। और भेड़, बकरी, खरगोश, ऊँट आदि के रोएं से हमे ऊन प्राप्त होता है।

भेड़, बकरी, खरगोश, ऊँट आदि जानवरों के शरीर पर मोटे रोंए होते है। ये मोटे रोएं बाहर की ठंडक को शरीर के अंदर प्रवेश नहीं करने देते हैं तथा शरीर की गर्मी को बाहर नहीं निकलने देते हैं। ये रोएं इन जानवरों को खराब मौसम से, खासकर ठंड से बचाते हैं। इन्हीं रोएं को काट कर उपयोग किया जाता है जिसे ऊन कहा जाता है।

कुछ पादप तंतु

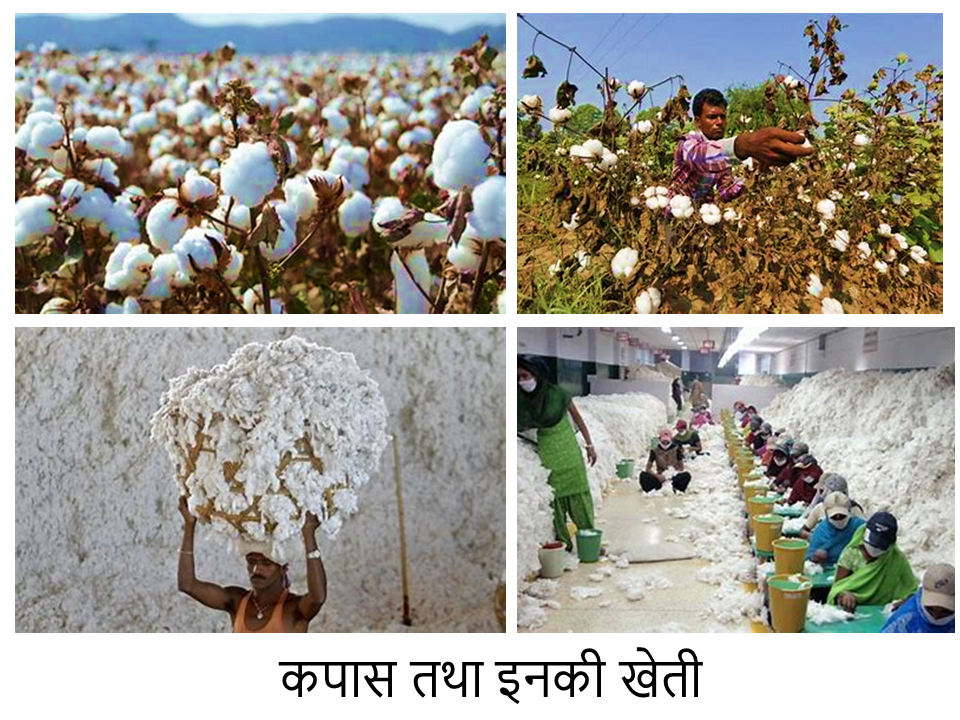

रुई (कपास) तथा इनकी खेती :

रूई एक पादप तंतु है, इनके पौधे को खेतों में ऊगाए जाते हैं। रूई को कपास भी कहा जाता है। रूई को अंग्रेजी में कॉटन (cotton) कहा जाता है। कपास की खेती के लिए उष्ण जलवायु तथा काली मिट्टी सबसे अच्छी होती है।

- कपास की खेती भारत के प्राय: सभी इलाके में की जाती है। महाराष्ट्र, गुजरात, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, तमिलनाडु तथा मध्य प्रदेश में कपास की खेती बड़े पैमाने पर की जाती है।

- कपास को बसंत ऋतु के शुरू में बोया जाता है। कपास के पौधे लगभग 1 से 2 मीटर तक ऊँचे होते हैं। कपास के पौधे में उसके बोये जाने के लगभग 60 दिनों में फूल लगते हैं।

- उसके बाद ये फूल फल में बदल जाते हैं। कपास के फल गोलीय आकार के होते हैं तथा नींबू के आकार के या उससे थोड़े बड़े होते हैं। कपास के फल को कपास गोलक कहा जाता है।

- यह फल पूरी तरह से पक जाने पर टूटकर खुल जाते हैं। कपास गोलक के खुलने के बाद कपास तंतुओं को देखा जा सकता है। कपास तंतुओं का रंग सफेद होता है।

- कपास गोलक के पक कर खुलने के बाद बहुत सारा कपास तंतु खेतों में भी बिखर जाते हैं तथा कुछ फल में ही खुलकर लगे होते हैं।

- इस समय कपास के खेत कपास के तंतुओं के कारण इतना सफेद हो जाता है जैसे खेतों को हिम (बर्फ) ने ढ़क लिया हो। कपास तंतुओं को कॉटन ऊल भी कहा जाता है।

कपास ओटना :

कपास गोलक को खेतों से हाथों द्वारा चुन लिया जाता है। उसके बाद कपास (रूई) से बीजों को अलग किया जाता है। कपास से बीजों को अलग करने की प्रक्रिया को कपास ओटना कहते हैं।

कपास को बीजों से अलग करने के लिए बड़े बड़े कंघों का प्रयोग किया जाता है। इस प्रक्रिया को कंकतन भी कहते हैं। आजकल कपास ओटने (गिनिंग) के लिए मशीनों का उपयोग किया जाता है।

कपास ओटने के बाद कपास (रूई) को दबा-दबाकर बड़े बड़े गट्ठो में बदल दिया जाता है। कपास के गट्ठो को उसके बाद कताई मिलों में भेज दिया जाता है।

रूई (कपास) का उपयोग :

रुई का उपयोग हम विभिन्न प्रकार से करते है-

- रूई का उपयोग कपड़ा बनाने में किया जाता है।

- रूई का उपयोग अस्पतालों में मरहम पट्टी, घाव की सफाई, बैंडेज बनाने में आदि के रूप में किया जाता है।

- रूई का उपयोग रजाई, गद्दे, तकिया आदि में भरने के लिए किया जाता है।

जूट या पटसन :

जूट की खेती जूट के रेशों (तंतुओं) को प्राप्त करने के लिए किया जाता है। जूट को हिन्दी में पटसन, पाट या पटुआ भी कहते हैं। जूट के रेशे लम्बे, खुरदरे तथा मोटे होते हैं। भारत में जूट (पटसन) की खेती प्रमुख रूप से पश्चिम बंगाल, बिहार तथा असम में की जाती है।

- पटसन के तंतु को इनके पौधों के तने से प्राप्त किया जाता है। भारत में जूट (पटसन) की खेती वर्षा ऋतु में की जाती है। सामान्यतः जूट के फसल को इनके फूल झड़ जाने में ही काटा जाता है। इस अवस्था को पुष्पण अवस्था कहते है।

- कटाई के बाद जूट के तनों को कुछ दिनों तक जमे हुए पानी में रखा जाता है। पानी में रखने से जूट के तने गलने लगते हैं।

- इसके बाद जूट के रेशे (तंतु) तथा तने के बीच के गोंद जैसे पदार्थ को बैक्टीरिया खा जाते हैं, जिससे जूट के रेशे तने से अलग होने लगते हैं।

- इसके बाद जूट के रेशे (तंतु) को हाथों द्वारा तने से अलग कर लिया जाता है।

- जूट के तने से तंतु को निकालने के पश्चात तंतु को सुखाकर बंडल बनाकर फैक्ट्रियों में कताई आदि के लिए भेज दिया जाता है।

जूट (पटसन) का उपयोग :

जूट (पटसन) के कुछ उपयोग नीचे दिये गये हैं-

- जूट (पटसन) के रेशों (तंतु) का उपयोग रस्सी, डोर मैट, चटाई, तथा बैग, आदि बनाने के काम में होता है।

- अच्छे जूट के रेशों का उपयोग पोशाकों के लिए कपड़ा बनाने में भी किया जाता है।

- चूँकि जूट के रेशे पर्यावरण के लिए अच्छा हैं, अत: जूट से बने कपडों तथा हैंड बैग का प्रचलन इन दिनों काफी बढ़ गया है।

सूती तागे (धागों) की कताई

रेशों (तंतु) से धागा बनाने की प्रक्रिया को कताई या सूत की कताई कहा जाता है। नीचे निम्न बिंदु दिए गए है-

- कताई से पहले कपास (रूई) के गट्ठे को खोलकर साफ किया जाता है। साफ करने की प्रक्रिया को कार्डिंग कहते है।

- सफाई के बाद रूई को छोटे-छोटे लम्बे आकार में बना दिया जाता है, इसे पूनी या कपास का पुंज कहते हैं। कपास के इन छोटे पुंज को सिल्वर भी कहा जाता है।

- इसके बाद पुंज से रेशों को खींचकर ऐंठा जाता है, ऐसा करने से रेशे पास पास आ जाते है और तागा (धागा) बन जाता है।

- रेशों से धागा बनाने के लिए एक साधारण यंत्र जिसका नाम तकली है का उपयोग किया जाता है। रेशों से धागा बनाने के लिए एक दूसरे यंत्र जिसका नाम चरखा है, इसका भी उपयोग किया जाता है।

- महात्मा गाँधी ने चरखे का उपयोग स्वतंत्रता आंदोलन में उपयोग किया था। यह काफी लोकप्रिय हुआ था। ब्रिटेन की मिलों में बने कपड़ों का बहिष्कार करने के लिए महात्मा गाँधी ने लोगों को हाथ से काते गये तागों से बुने वस्त्रों को पहनने के लिए प्रोत्साहित किया था।

तागे से वस्त्र

कताई के बाद धागों (तागों) से कपड़ा बनाया जाता है। धागो से कपड़ा बनाने की कई विधियाँ प्रचलित हैं, जिनमें दो प्रचलित विधियाँ हैं-

- बुनाई

- बंधाई

बुनाई :

तागों के दो सेट को एक साथ व्यवस्थित कर कपड़ा बनाने की प्रक्रिया को बुनाई कहा जाता है।

इसे हम चारपाई में बुने हुए पट्टियों से समझ सकते है। नीचे दिये गए चित्र में हम देखते है की दो पट्टियों को ऊपर-नीचे करके आपस में बुना गया है।

बुनाई के लिए धागों के दो सेट की आवश्यकता होती है। एक सेट को ऊपर रखा जाता है, जिसे तानी कहते हैं तथा दूसरे सेट को नीचे रखा जाता है जिसे भरनी कहते हैं।

इन दोनों, तानी तथा भरनी को एक मशीन की सहायता से ऊपर नीचे बार-बार किया जाता है इस प्रकार दोनों सेट एक दूसरे से जुड़ कर एक लम्बा तथा चौड़ा कपड़ा बन जाते है।

कपड़ों की बुनाई के लिए उपयोग किये जाने वाले यंत्र को करघा कहा जाता है। हाथों से चलाये जाने वाले करघा को हस्त चालित करघा कहते हैं तथा बिजली से चलने वाले करघों को विद्युत चालित करघा कहा जाता है।

बंधाई (एक विशेष प्रकार की बुनाई) :

बंधाई एक विशेष प्रकार की बुनाई ही होती है। बंधाई की विधि में एक ही तागे का उपयोग किया जाता है। इस विधि द्वारा हाथों या मशीन दोनों के उपयोग से कपड़ा बनाया जाता है।

बंधाई की विधि से प्राय: स्वेटर, मोजे, मफलर, मेज ढ़कने का एक का कपड़ा आदि बनाया जाता है।

वस्त्र सामग्री का इतिहास

प्राचीन समय में जब लोग सभ्य नहीं थे, जंगलों में बिना कपड़ो के रहा करते थे। धीरे धीरे लोग खराब मौसम से अपने आपको बचाने के लिए शरीर को जानवरों के चमड़ों, पेड़ों के पत्ते और छाल से ढ़कने लगे।

- उसके बाद लोग पतली टहनियों तथा घास को बुनकर चटाई बनाना सीख गये। लोग पेड़ की पतली डालियों, पेड़ के रेशों तथा जानवरों के रोयें को ऐंठकर लम्बी रस्सियाँ भी बनाने लगे। इन लम्बी रस्सियों को बुनकर लम्बा टुकड़ा भी तैयार करने लगे तथा उन टुकड़ों से अपने शरीर को ढ़कने लगे। शुरू में लोग इन रस्सियों तथा पत्तों से बने कपड़ों का उपयोग कमर के नीचे के हिस्से को ढ़कने के लिए करने लगे।

- सूई के आविष्कार का इतिहास लगभग 50,000 वर्ष पुराना है। सूई के आविष्कार ने सभ्यता को एक नया आयाम दिया। सूई के आविष्कार होने से लोग कपड़ों को शरीर के अनुसार सिलने लगे।

- जब तक सूई का आविष्कार नहीं हुआ था, लोग कपड़ों को शरीर पर लपेट लिया करते थे। आज भी कई वस्त्र जैसे धोती, साड़ी, लुंगी, आदि को बिना सिलाई के ही शरीर पर केवल लपेट कर पहना जाता है।

- शुरू में लोग कपड़ों का उपयोग केवल खराब मौसम से शरीर की रक्षा के लिए करते थे। लेकिन आज अनगिनत डिजाइन के पोशाक फैशन की वस्तु हो गई है। आज भी कपड़े हमे एक आधुनिकता प्रदान करने के साथ-साथ खराब मौसम से हमारे शरीर की रक्षा करते हैं।

सारांश

- हमने इस अध्याय में जाना की, कपड़े धागों (तागों) से बनते हैं। तथा तागा तंतु (रेशा) से बनता है।

- तंतु दो प्रकार का होता है, प्राकृतिक तंतु और संश्लिष्ट तंतु या बनावटी तंतु।

- रेशे या तंतु जिन्हें प्रयोगशाला में बिना पौधों या जंतुओं से प्राप्त सामग्री के उपयोग से तैयार किया जाता है, संश्लिष्ट तंतु कहा जाता है। जैसे- नायलॉन, पॉलिएस्टर, एक्रिलिक आदि।

- प्राकृतिक रूप से प्राप्त तंतु या रेशों को प्राकृतिक तंतु कहा जाता है। जैसे कपास (रूई), रेशम, ऊन, जूट (पटसन) आदि।

- प्राकृतिक तंतु दो तरह के होते हैं: पादप तंतु और जांतव तंतु

- वैसे तंतु जो हमें पौधों से प्राप्त होते हैं, पादप तंतु कहलाते हैं। जैसे: रूई, जूट (पटसन) आदि।

- जानवरों से प्राप्त होने वाले तंतु को जांतव तंतु कहा जाता है। जैसे: रेशम, तथा ऊन, आदि।

- तंतु को खींचकर ऐंठने से तागा (धागा) बनता है। धागे के उपयोग से कपड़ा बनता है। तागे से कपड़ा बनाने के मुख्यत: दो विधियाँ हैं- बुनाई और बंधाई

- प्राचीन समय में लोग अपने शरीर को ढ़कने के लिए पेड़ की पत्तियाँ, पेड़ के छाल, जानवरों के चमड़े आदि का उपयोग करते थे।