सजीव एवं उनका परिवेश कक्षा 6 विज्ञान

भूमिका

बच्चों ये तो आप जानते ही होंगे कि हमारे पर्यावरण में सजीव और निर्जीव दोनों ही उपस्थित होते हैं। क्या आप यह बता सकते हैं कि कौन-सी वस्तु सजीव है और कौन-सी वस्तु निर्जीव है ?

इस अध्याय में हम सजीवों और निर्जीवों में होने वाली क्रियाओं का अध्ययन करेंगे, साथ ही सजीवों के परिवेश और उनके अनुकूलन के बारे में भी पढ़ेंगे।

सजीव और निर्जीव

सर्वप्रथम हम यह देखते हैं कि सजीव और निर्जीव क्या होते है ? बच्चों आपने अपने आस-पास बहुत सी वस्तुएँ देखी होंगी, जिनमें से कुछ सजीव होते है और कुछ निर्जीव। तो आइये जाने की सजीव और निर्जीव क्या होते हैं -

सजीव : जिनमें जीवन होता है, उन्हें सजीव कहते हैं। सजीवों में बहुत सी ऐसी क्रियाएँ होती है, जो जीवन के लिए बहुत ही आवश्यक है जैसे - श्वसन, भोजन ग्रहण करना, उत्सर्जन, प्रजनन, गति, वृद्धि आदि। उदाहरण - सभी प्रकार के जंतु और पेड़-पौधे सजीव होते है।

निर्जीव : जिनमें जान नहीं होती, ऐसी बेजान वस्तुओं को निर्जीव कहते हैं। निर्जीव वस्तुओं में सजीव वस्तुओं के समान क्रियाएँ नहीं होती है, परन्तु ये भी पर्यावरण के लिए उपयोगी होते हैं। हम अपने दैनिक जीवन में बहुत सी निर्जीव वस्तुओं का उपयोग करते हैं जैसे - रेल, बस, मोबाइल, आदि।

हमारे आस-पास के जीव

हमारे आस-पास बहुत से जीव निवास करते हैं, जिनमें बहुत से जंतु और पेड़-पौधे पाए जाते हैं। हमारे आस-पास बहुत से निर्जीव वस्तुएँ भी पायी जाती है। क्या आप इनमें अंतर करके इनका पता लगा सकते हैं ? सजीवों में कुछ क्रियाएँ होती है, जिनके आधार पर हम कह सकते है कि ये सजीव है, परन्तु सजीव और निर्जीव को पहचानना इतना भी आसान नहीं है जैसे - हम जानते है कि सजीवों में गति करने की क्षमता होती है, लेकिन पेड़-पौधे एक ही स्थान में स्थिर रहते हैं। एक ही स्थान में स्थिर रहने पर भी पेड़-पौधे सजीव होते है।

कार, बस निर्जीव वस्तुएँ है, परन्तु ये गति करते हैं। सजीव और निर्जीव वस्तुओं को पहचानने के लिए हमें उनमें होने वाली क्रियाओं का अध्ययन करना जरूरी है। सभी सजीवों में होने वाले कुछ समान लक्षण निम्न है -

आइये सजीवों में होने वाले इन सभी लक्षणों के बारे में विस्तार से अध्ययन करते है -

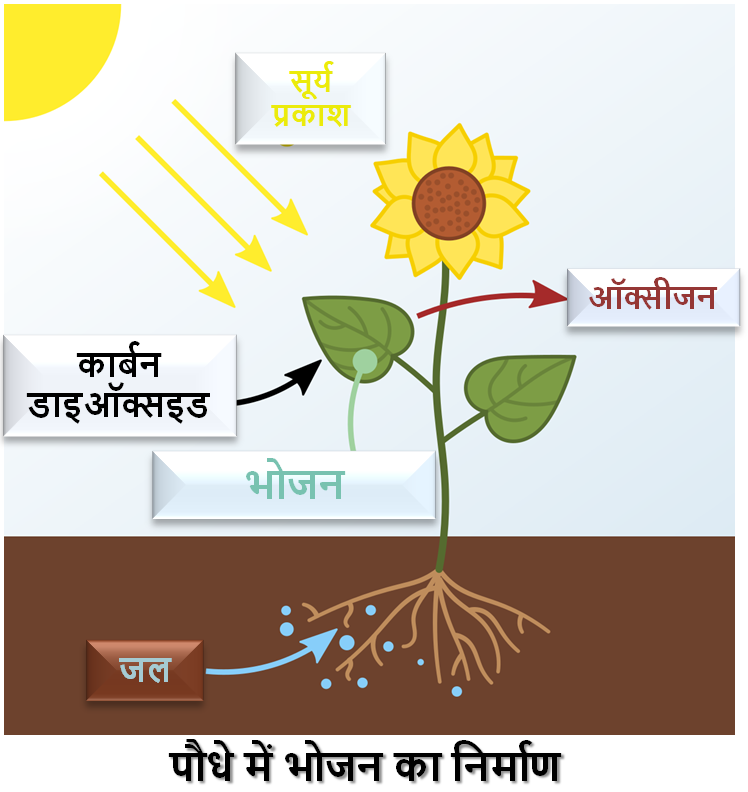

भोजन की आवश्यकता : सभी सजीवों को जीवित रहने के लिए भोजन की आवश्यकता पड़ती है, चाहे वह जंतु हों या पेड़-पौधे हों। पेड़-पौधे अपना भोजन प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के द्वारा सूर्य के प्रकाश से बनाते हैं। पत्तियों में प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया पूर्ण होती है।

सभी जंतु अपना भोजन पेड़-पौधे या अन्य जंतुओं से प्राप्त करते है। भोजन सजीवों को ऊर्जा प्रदान करता है, जो उनकी वृद्धि के लिए बहुत ही आवश्यक है। सभी सजीवों को विभिन्न प्रकार के कार्यों को करने के लिए ऊर्जा बहुत ही आवश्यक होती है, यह ऊर्जा भोजन से प्राप्त होती है।

सजीवों में उत्सर्जन : जैसा की हमने पढ़ा कि सभी जीव भोजन करते हैं और भोजन सजीवों के लिए बहुत ही आवश्यक है। सभी जीव जो भोजन करते हैं, उनका शरीर उस सम्पूर्ण भोजन का उपयोग नहीं करता है। भोजन का केवल कुछ भाग ही उपयोग में लाया जाता है। शरीर में पचा हुआ भोजन अपशिष्ट पदार्थ के रूप में शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है। अपशिष्ट पदार्थों को शरीर से बाहर निकालने की प्रक्रिया को उत्सर्जन कहते है।

पौधों को भी भोजन की आवश्यकता होती है, इसलिए पौधों में भी अपशिष्ट पदार्थों का निर्माण होता है। जो पौधों के लिए विषैले या हानिकारक होते हैं। पौधों में अपशिष्ट पदार्थों के उत्सर्जन की प्रक्रिया कुछ भिन्न होती है। कुछ पौधों में अपशिष्ट पदार्थों का संग्रहण पौधों के विशेष अंगो के द्वारा किया जाता है और कुछ पौधों से अपशिष्ट पदार्थों का उत्सर्जन स्त्राव के रूप में होता है। पौधों के द्वारा उत्सर्जी पदार्थ गोंद, डेनिम, रेजिन आदि है।

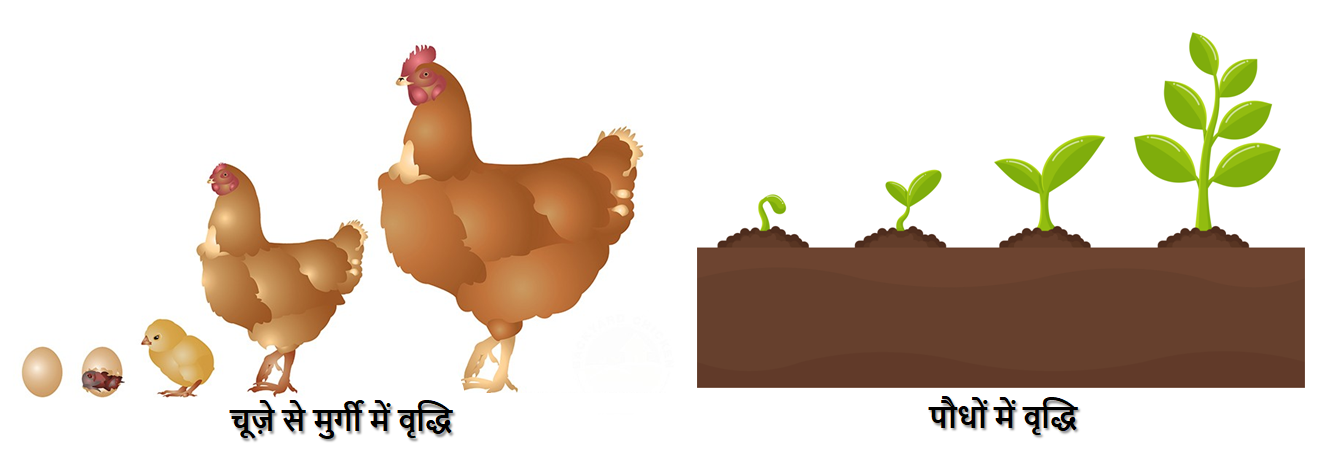

जीवों में वृद्धि : सभी सजीवों में वृद्धि को स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। उदाहरण के लिए आप स्वयं की वृद्धि का अवलोकन कर सकते हैं कि आप अपने पुराने वस्त्रों को नहीं पहन सकते, क्यूंकि वे वस्त्र आपके आकार (size) से छोटे हो जाते है। आपको अपने शरीर में होने वाली वृद्धि का एहसास नहीं होता है ,परन्तु आपके शरीर में प्रति क्षण वृद्धि होते रहती है। सर्वप्रथम हम शिशु की अवस्था में होते है, धीरे -धीरे वृद्धि होने से हम वयस्क अवस्था तथा वृद्धा अवस्था में आ जाते हैं।

अन्य जंतु जैसे मुर्गी के अण्डों से निकलने वाले चूज़े और फिर चूज़े से मुर्गी या मुर्गे में परिवर्तित हो जाते हैं, आपने छोटे-छोटे कुत्ते और बिल्ली के पिल्ले या बच्चे देखे ही होंगे, जो देखने में बहुत ही सुन्दर होते हैं। ये भी धीरे-धीरे वयस्क अवस्था में परिवर्तित हो जाते हैं। यह सभी परिवर्तन उनमें होने वाली वृद्धि को दर्शाते है।

पेड़-पौधों में भी वृद्धी होती है। यदि आपने गौर किया होगा, तो आपने देखा होगा कि आपके आस-पास बहुत से पेड़-पौधे उपस्थित है, जिनमें से कुछ छोटे या प्रारंभिक स्थिति में होंगे और कुछ पूर्ण विकसित या बड़े होंगे। इनकी स्थिति इनमें होने वाली वृद्धि को दर्शाती है। आप अपने घर के गमले में एक पौधा लगायें, आप देखेंगे की कुछ ही दिनों या सप्ताह में उसकी लम्बाई में होने वाली वृद्धि को देख सकते हैं।

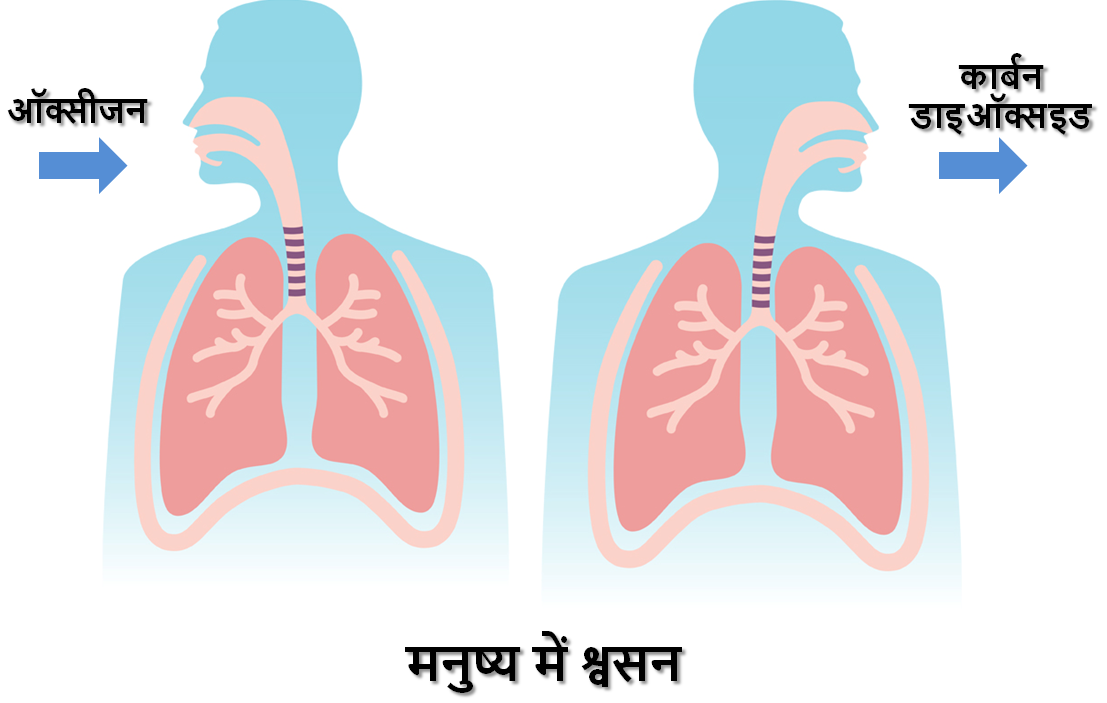

श्वसन की आवश्यकता : सभी सजीवों के लिए श्वसन बहुत ही आवश्यक होता है क्यूंकि श्वसन के द्वारा ही ग्रहण किये हुए भोजन से हमें ऊर्जा मिलती है। श्वास अंदर लेने और बाहर छोड़ने की प्रक्रिया को श्वसन कहते है। जब हम श्वास लेते है, तो बाहर की वायु के साथ ऑक्सीजन शरीर के अंदर जाती है। शरीर ऑक्सीजन का उपयोग करता है। इस प्रक्रिया में कार्बन डाइऑक्साइड बनती है। जब हम श्वास छोड़ते है, तो यही कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलती है।

अन्य सभी जंतुओं जैसे - गाय, कुत्ता, बिल्ली, भैंस आदि में भी इसी प्रकार से श्वसन की प्रक्रिया होती है। कुछ जीवों में श्वसन की प्रक्रिया कुछ अलग हो सकती है जैसे केंचुआ अपनी त्वचा द्वारा साँस लेता है, जलीय जीव गिल (गलफड़े) की सहायता से जल में घुली ऑक्सीजन का अवशोषण करके श्वसन करते है।

पेड़-पौधों में भी श्वसन की प्रक्रिया होती है। इनमें यह प्रक्रिया पत्तियों के द्वारा पूर्ण होती है। पत्तियों में छोटे-छोटे रंध्रों (छिद्रों) के द्वारा यह प्रकिया होती है। पौधे रात्रि के समय श्वसन में ऑक्सीजन लेते है और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते है। हम जानते है कि पौधों की पत्तियों में दिन के समय प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया द्वारा भोजन का निर्माण होता है। जिसके लिए कार्बन डाइऑक्साइड की आवश्यकता पड़ती है। पौधे दिन में प्रकाश संश्लेषण के लिए कार्बन डाइऑक्साइड लेते है और ऑक्सीजन छोड़ते है।

उद्दीपन के प्रति अनुक्रिया : जब हम घर पर आराम से बैठे रहते है और अचानक हमारे हाथ या पैर पर मच्छर जोर से काटता है, तो अपने आप ही तुरन्त हमारा हाथ उस स्थान पर चला जाता है, जहाँ मच्छर ने कटा है। इसे एक और उदाहरण द्वारा समझते है, जब हम अचानक से गैस पर रखे गर्म बर्तन को पकड़ते हैं, तो झटके से हमारा हाथ उस बर्तन से दूर हो जाता है और बर्तन नीचे गिर जाता है। अतः हम इस प्रकार के होने वाले परिवर्तनों के प्रति अनुक्रिया करते है। ऐसे बाह्य परिवर्तनों के प्रति होने वाली प्रतिक्रिया को उद्दीपन कहते है।

मनुष्यों के समान ही अन्य जंतुओं में भी उद्दीपन की क्रिया होती है जैसे पक्षियों के समीप जाने से वे उड़ जाते है, रात्रि के समय जानवरों पर तेज प्रकाश डालने पर वे तुरन्त भाग जाते है, कॉकरोच तो सभी के घरों के रसोई घर में पाए जाते हैं। रात्रि में अचानक से लाइट चालू करने से सभी कॉकरोच अपने सुरक्षित स्थान में चले जाते है।

पौधों में भी उद्दीपन की प्रक्रिया को देखा जा सकता है। इसका सबसे अच्छा उदाहरण छुईमुई पौधे की पत्तियाँ है। यदि आपने कभी छुईमुई (गुलमेहंदी) का पौधा देखा होगा तो, आपने देखा होगा कि जब छुईमुई की पत्तियों को छूते है, तो उसकी पत्तियाँ तुरन्त ही सिकुड़ जाती है और कुछ समय पश्चात फिर से खुल जाती है। रात्रि के समय भी इसकी पत्तियाँ अपने आप सिकुड़ने लगती है।

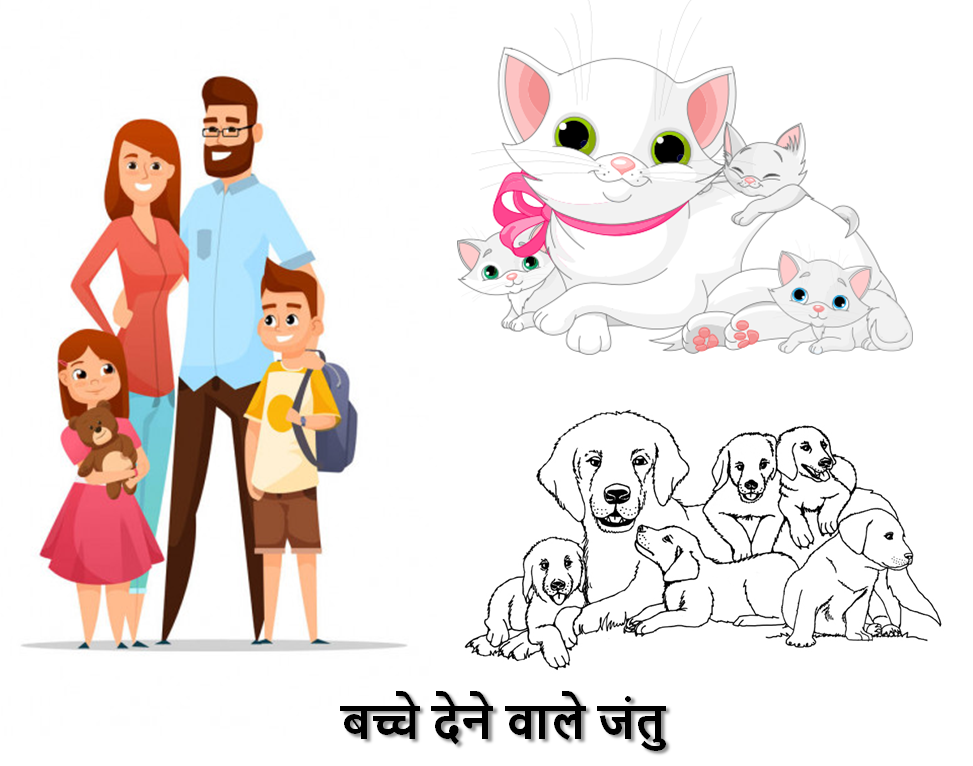

प्रजनन का गुण : जीवों का अपने समान जीव उत्पन्न करने की प्रक्रिया को प्रजनन कहते है। सभी सजीवों में प्रजनन का विशेष गुण पाया जाता है। जंतुओं में प्रजनन की अलग-अलग विधियाँ है जैसे कुछ जंतु अण्डे देते हैं, जिनसे उनके समान जीव उत्पन्न होते हैं। उदाहरण के लिए पक्षी वर्ग के जंतु अण्डे देते है।

कुछ जंतु शिशु के रूप में अपने समान संतान उत्पन्न करते है। सभी स्तन धारी जंतु शिशु को जन्म देते है जैसे मनुष्य, कुत्ते, बिल्ली, गाय आदि।

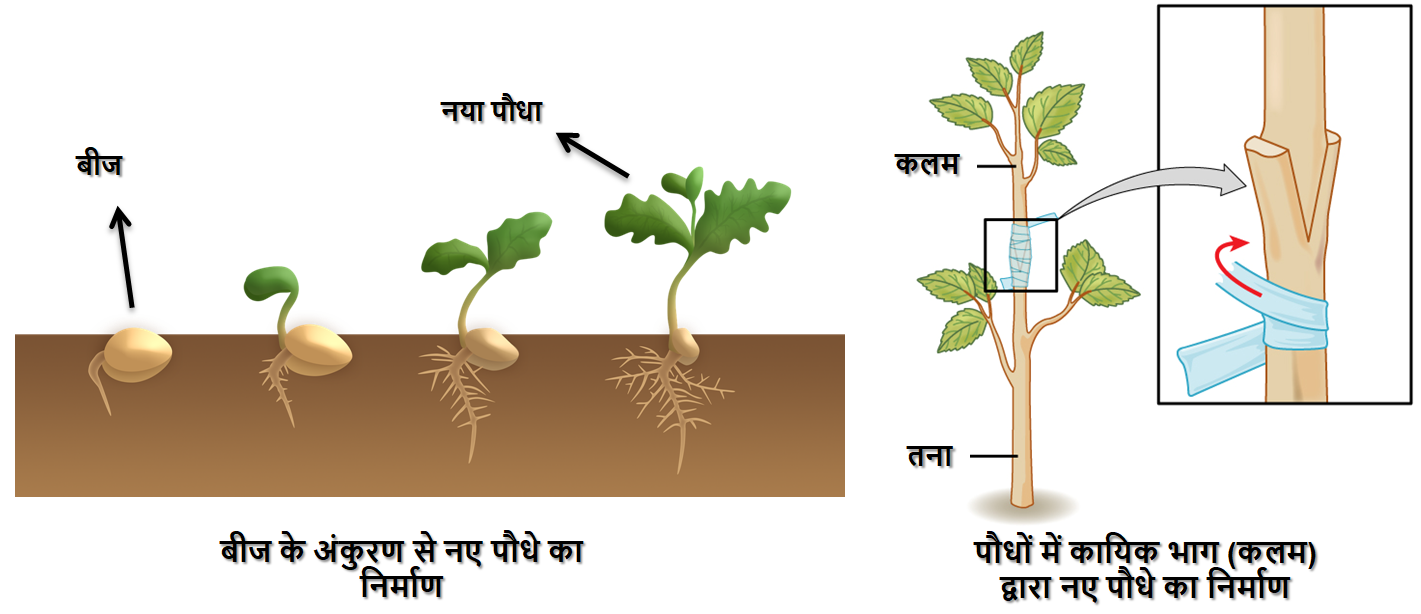

पौधों में भी प्रजनन होता है। जंतुओं के समान पौधों में भी प्रजनन की विधियाँ अलग-अलग होती है जैसे बहुत से पौधे बीजों के द्वारा प्रजनन करते है। पौधे बीज उत्पन्न करते है, इन बीजों के अंकुरण के द्वारा हम नए पौधे ऊगा सकते है।

कुछ पौधे अपने कायिक अंगों के द्वारा भी प्रजनन करते है या नए पौधे का निर्माण करते है। इसे इस तरह से भी समझा जा सकता है कि पौधे के तने या किसी भी अंग को काटकर सीधे जमीन में लगाकर या अन्य पौधे से जोड़कर एक नए पौधे का निर्माण किया जा सकता है।

क्या सभी सजीव गति करते है ? : हम जानते हैं कि सभी जीव-जंतु गति करते है। गति करने के लिए जंतुओं में विभिन्न अंग होते है। जिनके उपयोग से वे गति कर सकते है। सजीवों में जंतु तो गति कर सकते हैं, परन्तु क्या पेड़-पौधे गति कर सकते है ?

इसका उत्तर है, हाँ पेड़-पौधे भी गति कर सकते है। अब आप सोचेंगे कि पेड़ तो एक ही स्थान में खड़े रहते है, तो उनमें गति कैसे होगी ? पेड़-पौधों में चलन गति नहीं होती है, परन्तु अपनी वृद्धि के लिए आवश्यक तत्वों जैसे जल, खनिज, मिट्टी आदि के लिए पौधे के अन्य भाग गति करते हैं। आपने पीपल का पौधा देखा ही होगा, इसकी जड़ें खनिज एवं जल के लिए नमी की ओर गति करते है। पीपल के पौधे की जड़ें अपने आस-पास फैलकर गति करती रहती हैं।

इस प्रकार हम देख सकते हैं कि सभी सजीवों में गति की क्रिया भी होती है। अतः उपरोक्त सभी गुणों के अध्ययन से अब हम अपने आस-पास के सभी सजीव और निर्जीव वस्तुओं का पता लगा सकते हैं।

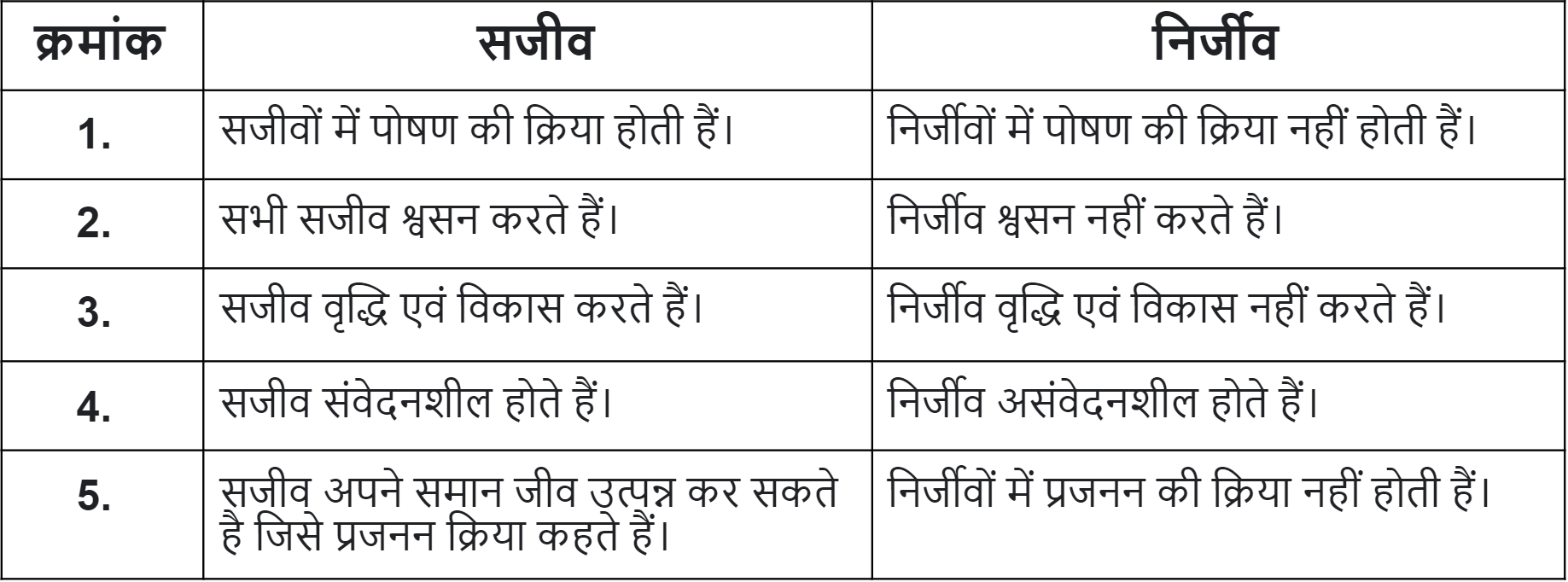

सजीव और निर्जीव में अंतर

सजीव एवं उनका परिवेश

सजीवों के बारे में तो हम पूरी तरह जान चुके है। अब हम सजीवों के परिवेश के बारे में अध्ययन करेंगे। परिवेश का अर्थ है चारों ओर का वातावरण। पृथ्वी पर बहुत से अलग-अलग स्थान है, जहाँ का मौसम और वातावरण भी भिन्न-भिन्न है। ऐसे सभी भिन्न-भिन्न वातावरण वाले स्थानों में विभिन्न प्रकार के सजीव अर्थात जंतु एवं पादप पाये जाते है। जो उस परिवेश में जीवित रहते है। आगे हम सजीवों के आवास और अनुकूलन के बारे में अध्ययन करेंगे।

सजीवों का अनुकूलन

सभी सजीवों की एक विशेष संरचना होती है, जो उन्हें उनके परिवेश में रहने के लिए मदद करती है। सजीवों की वह विशेष संरचना और स्वभाव जो उन्हें उनके परिवेश में रहने में सहायता करती है, उसे अनुकूलन कहते हैं। हम जानते है कि सभी क्षेत्रों का परिवेश अलग-अलग होता है, अतः वहाँ रहने वाले विभिन्न सजीवों में अनुकूलन भी भिन्न-भिन्न होता है। इसे उदाहरण द्वारा समझते है।

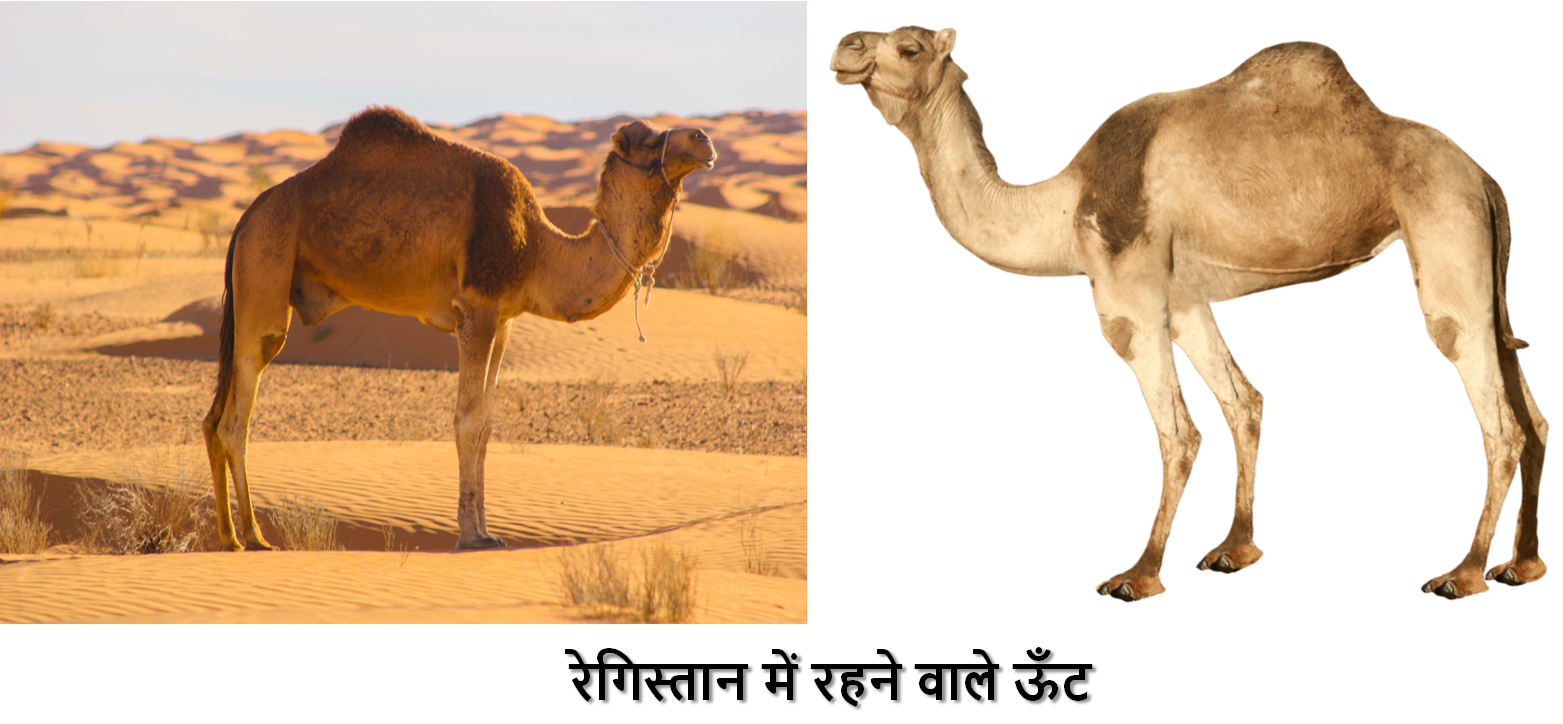

समुद्र और मरुस्थल दो अलग-अलग परिवेश वाले स्थान है। अतः इसमें रहने वाले जंतुओं में अनुकूलता भी अलग-अलग होती है। ऐसे अलग-अलग वातावरण में पाए जाने वाले दो जंतु ऊँट और मछली के बारे में अधययन करते है और इनमें पाए जाने वाले अनुकूलनों को समझते हैं।

बच्चों आपने ऊँट देखा ही होगा। ऊँट के पैर बहुत लम्बे होते है, जिससे उसका शरीर मरुस्थल की गर्मी से दूर रहता है। मरुस्थल में जल की बहुत कमी होती है इसलिए ऊँट के शरीर की संरचना इस प्रकार अनुकूलित होती है, जो उन्हें मरुस्थल में रहने में लाभदायक है। ऊँट में मूत्रोत्सर्जन बहुत कम मात्रा में होता है और इनका मल भी सूखा (शुष्क) होता है। इनके शरीर में पसीने की मात्रा भी बहुत कम होती है, जिससे जल की हानि बहुत ही कम होती है। ऊँट बहुत दिनों तक भी बिना जल के आराम से रह सकते हैं।

इसके विपरीत मछलियाँ जल में रहती है। आपने बहुत सी मछलियाँ देखी होंगी, परन्तु सभी में एक समानता होती है, सभी मछलियों का शरीर धारा-रेखीय होता है। जो उन्हें जल में गति करने में सहायक होता है। मछलियों का शरीर शल्क से ढाका होता है, जो उनकी रक्षा करता है। मछलियाँ जल में घुली वायु (ऑक्सीजन) का उपयोग श्वसन के लिए करती हैं। जल में श्वसन के लिए उनमें गिल (गलफड़े) पाए जाते हैं।

इस प्रकार से अलग-अलग परिवेश में रहने वाले जंतुओं में अनुकूलन भी अलग-अलग होता है। किसी भी सजीव में अनुकूलन बहुत कम समय में विकसित नहीं होता है। हजारों वर्षों में किसी क्षेत्र के अजैविक घटकों में परिवर्तन होता है। जो सजीव इस परिवर्तन के अनुसार अपने आप को परिवर्तित कर लेता है, वह जीवित रहता है और जो अपने आप को परिवर्तित नहीं कर पता वह मर जाता है। इस परिवर्तन या अनुकूलन के पश्चात वह जीव उस स्थान का विशेष जीव बन जाता है।

पर्यनुकूलन

जब किसी जीव में अपने परिवेश में होने वाले परिवर्तन के स्वरुप अल्प समय के लिए कुछ परिवर्तन होते है, तो इसे पर्यनुकूलन कहते हैं। ये परिवर्तन किसी भी एक जीव में थोड़े समय के लिए ही होते है और छोटे रूप में होते है। इसे उदाहरण से समझने का प्रयास करते हैं, जब हम किसी पर्वतीय स्थान में घूमने जाते है, तो शुरू में हमें वहाँ रहने में कठिनाई होती है। पर्वतीय स्थानों में मौसम ठण्डा होता है और अधिक वायु दाब के कारण तेज गति से साँस लेना पड़ता है। शारीरिक हलचल में भी तकलीफ होती है। अतः कुछ समय के पश्चात हमारा शरीर उस स्थान के अनुरूप कुछ मात्रा में परिवर्तित हो जाता है, फिर हमें किसी भी प्रकार की तकलीफ नहीं होती है। अतः ऐसे थोड़े समय के लिए होने वाले परिवर्तन को ही पर्यनुकूलन कहते है। यह अनुकूलन हजारों वर्ष में हुए अनुकूलन से भिन्न होता है।

सजीवों के आवास

किसी सजीव का वह परिवेश जहाँ वह निवास करता है, उसका आवास कहलाता है। आवास का अर्थ होता है एक घर। आवास में वह सभी आवश्यक तत्व जैसे भोजन, वायु, जल, विश्राम स्थल आदि उपस्थित होते हैं, जो जीवन के लिए आवश्यक है। सभी सजीव अपनी आवश्यकताओं के लिए अपने आवास पर निर्भर रहते हैं। बहुत से सजीव (जीव-जंतु और पेड़-पौधे) एक साथ एक ही आवास में रह सकते है।

आवास के घटक

आवास में पाए जाने वाले सभी तत्वों को उनके घटक कहते है। आवास के घटक दो प्रकार के होते हैं -

आइये इन घटकों के बारे में जाने -

जैव घटक : किसी भी आवास में पाये जाने वाले सभी जीव-जंतु और पेड़-पौधे अर्थात सभी सजीव उस आवास के जैव घटक कहलाते है। पौधे, जीव-जंतु और सूक्ष्म जीव ये तीन आवास के जैव घटक है।

अजैव घटक : किसी आवास में पाए जाने वाले सभी निर्जीव वस्तुएँ उस आवास के अजैव घटक कहलाते है। चट्टान, मिट्टी, जल, वायु ये सभी निर्जीव वस्तुएँ आवास के अजैव घटक है।

आवास के प्रकार

सजीवों के आवास को दो भागों में बाँटा जा सकता है -

आइये इन्हे विस्तार से देखें -

स्थल आवास : स्थल में रहने वाले सजीव जंतु और पौधों के आवास को स्थल आवास कहते हैं। पृथ्वी पर बहुत से स्थल आवास है, परन्तु वे सभी एक समान नहीं होते। अतः अलग-अलग क्षेत्र के स्थल आवासों में भिन्नता पायी जाती है। वन, घास के मैदान, तटीय क्षेत्र, मरुस्थल और पर्वतीय क्षेत्र ये सभी स्थल आवास के उदाहरण है।

जलीय आवास : जल में रहने वाले सजीव जंतु एवं पेड़-पौधों के आवास को जलीय आवास कहते हैं। जैसे अलग-अलग क्षेत्र के स्थल आवास में भिन्नता पायी जाती है, उसी प्रकार विभिन्न क्षेत्रों के जलीय आवासों में भी भिन्नता पायी जाती है। तालाब, नदी, दलदल, झील, समुद्र ये सभी जलीय आवास के उदाहरण है।

विभिन्न आवास एवं अनुकूलन

आइये कुछ आवास, उसके अजैविक घटकों और उनमें रहने वाले विभिन्न जीवों के अनुकूलन का विस्तार से अध्ययन करते है। सर्वप्रथम स्थलीय आवासों के बारे में अध्ययन करते हैं। स्थलीय क्षेत्रों में मुख्य निम्न क्षेत्र प्रमुख है, जहाँ सजीव वास करते है -

आइये इन पर चर्चा करें -

मरुस्थल : मरुस्थल में रहने वाले जंतु ऊँट के बारे में हम चर्चा कर ही चुके है, यहाँ और भी अन्य छोटे जीव पाए जाते है जैसे साँप और चूहे। ये जंतु ऊँट के समान लंबे नहीं होते हैं, इसलिए दिन के समय में मरुस्थल की तेज गर्मी से बचने के लिए ये भूमि के अंदर बिल बनाकर रहते है। जब रात के समय गर्मी कम होती है, तब ये बाहर आते है।

मरुस्थल में कुछ विशेष प्रकार के पौधे पाए जाते है। ये विशेष प्रकार की संरचना इन्हे मरुस्थल में जीवित रखते है। मरुस्थलीय पौधों में पत्तियाँ अनुपस्थित होती है या बहुत छोटी-छोटी होती है। कुछ पौधों की पत्तियाँ काँटों में परिवर्तित हो जाती है, जिससे पत्तियों से होने वाली जल हानि में कमी आती है। मरुस्थल के पौधों में वाष्पोत्सर्जन की प्रक्रिया बहुत कम होती है।

नागफनी का पौधा यहाँ मुख्य रूप से पाया जाता है। नागफनी के पौधे में तने मुख्य भाग होते है और प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया तनो में ही पूर्ण होती है। इन पोधों के तनो के ऊपर एक मोम के समान परत होती है, जो गर्मी से जल संरक्षण में सहायता करती है। मरुस्थलीय पौधों की जड़ें जल के अवशोषण के लिए भूमि में बहुत अंदर तक फैले होते है।

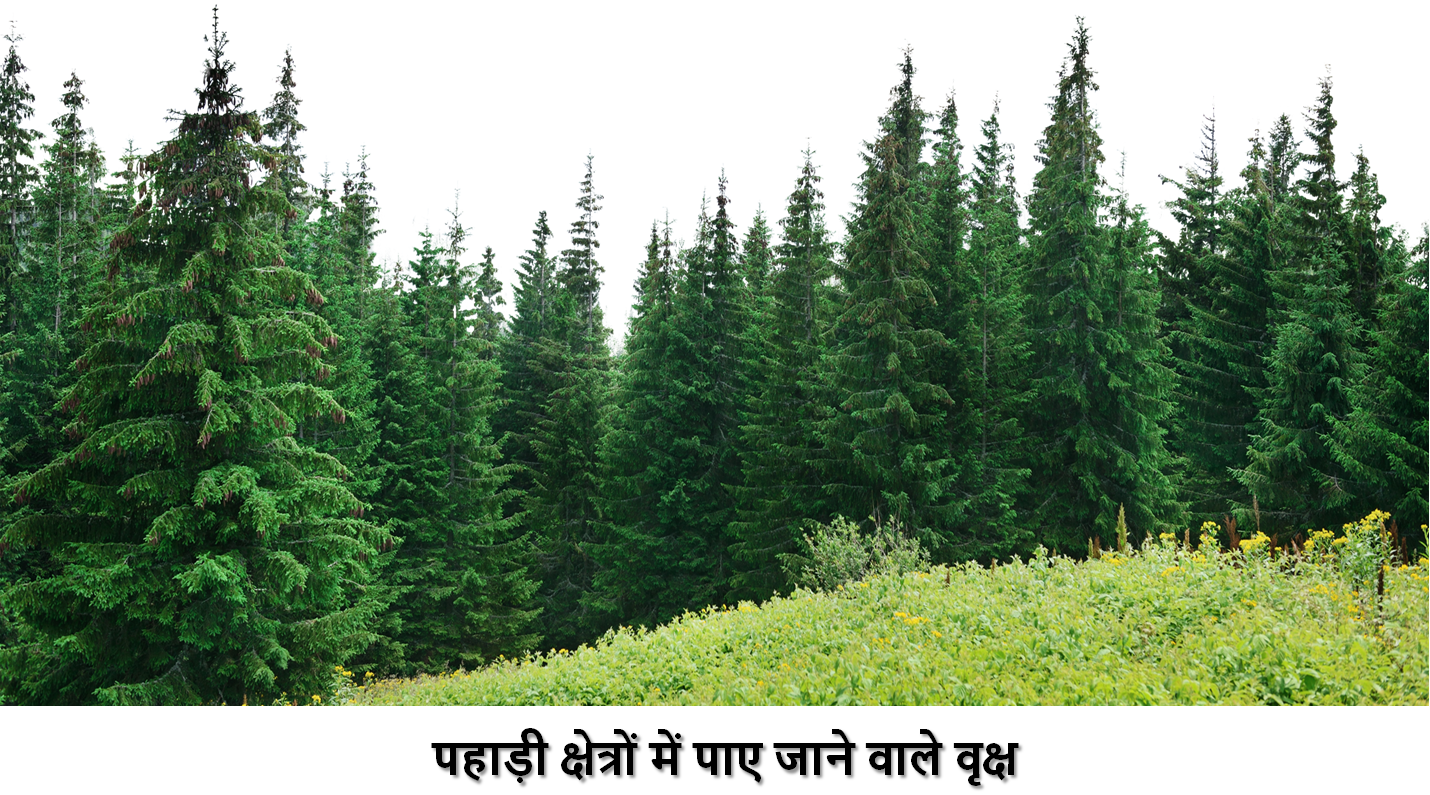

पर्वतीय क्षेत्र : पर्वतीय क्षेत्र सामान्यतः बहुत ठण्डे होते है, ऊँचाई पर होने के कारण यहाँ बहुत तेज हवाएँ भी चलती है। कुछ पर्वतीय क्षेत्रों में सर्दियों के समय हिमपात या हिमवर्षा भी होता है। पर्वतीय क्षेत्रों में पाए जाने वाले जंतु यहाँ के परिवेश के अनुसार अनुकूलित होते हैं। ठण्ड से बचने के लिए उनके शरीर पर बाल और उनकी त्वचा मोटी होती है। नीचे कुछ जंतुओं का चित्र प्रदर्शित किया गया है।

चित्र में दिखाए गए जंतुओं में याक, पहाड़ी तेंदुआ और पहाड़ी बकरी है। ठण्ड से बचने के लिए याक का शरीर बालों से ढका रहता है। पहाड़ी तेंदुआ के पैरों में फर पाया जाता है, जिससे उन्हें बर्फ में चलने से उनके पैरों को ठण्ड से बचाते है। उसी प्रकार पहाड़ी बकरी के पैरों की मजबूत खुर (पैरों के नीचे का कठोर भाग) उन्हें पथरीले और ढलान वाले चट्टानों पर भागने में सहायक होते हैं।

पहाड़ी क्षेत्रों में पाए जाने वाले वृक्ष भी इस स्थान के अनुकूल होते हैं। आपने क्रिसमस ट्री देखा होगा, ये पहाड़ी क्षेत्रों में पाए जाने वाले वृक्ष ही है। इनका आकार शंक्वाकार होता है। कुछ वृक्षों की पत्तियाँ नुकीली होती है, जिसके कारण वर्षा का जल और सर्दियों में होने वाला हिमपात पत्तियों से फिसलकर नीचे गिर जाता है। पहाड़ी क्षेत्रों पर अनेक प्रजाति के वृक्ष देखे जा सकते है जैसे- देवदार, चीड़ आदि। यहाँ पौधों और जंतुओं की विभिन्न प्रजातियाँ निवास करती है।

घास के मैदान : घास के मैदान और वनों में सबसे अधिक जंतुओं और पेड़-पौधों की प्रजातियाँ पायी जाती है। शेर घास के मैदान में पाया जाने वाला बहुत शक्तिशाली जंतु है, ये बहुत फुर्तीले होते हैं। इनका मुख्य एवं पसंदीदा शिकार हिरण होता है। इन दोनों जंतुओं का आवास घास का मैदान ही है। ये वनों में भी पाए जाते है। शेर की शारीरिक संरचना कुछ इस प्रकार होती है- इसका रंग मटमैला होता है, जो इसे सूखे घास के मैदान में छिपकर शिकार करने में सहायता प्रदान करता है। इसके पंजे तेज दौड़ने में, शिकार को झपटने में उपयोगी होते है। शेर की आँखें सामने की ओर सीध में होती है, जो दूर से शिकार को देखने अथवा खोजने में मदद करती है।

इसी प्रकार हिरण के शरीर की बनावट भी कुछ इस प्रकार होती है कि उसे अपने शिकारी का पता चल सके। हिरण का रंग भी भूरा होता है। हिरण के दाँत पौधों के कठोर डंठल या तने को चबाने के लिए बहुत ही मजबूत होते हैं। हिरण के कान उसे उसके शिकारी की गतिविधि की जानकारी देते है। इसके सिर के दोनों ओर की आँखें सभी दिशा में देखकर खतरे को दूर से ही भांप लेती है। जिससे इसे अपनी जान बचाने में सहायता मिलती है।

अब हम जलीय आवास के विभिन्न क्षेत्रों का अध्ययन करते है -

- समुद्र

- तालाब एवं झील

समुद्र : बच्चों हम जल में रहने वाली मछली के बारे में जानकारी प्राप्त कर चुके है कि जल में रहने वाली मछलियों का शरीर धारा रेखीय होता है। जिससे उन्हें जल में गति करने में आसानी होती है। परन्तु कुछ ऐसे भी जलीय जीव है, जिनका शरीर धारा रेखीय नहीं होता है। स्क्वीड और ऑक्टोपस का शरीर सामान्यतः धारा रेखीय नहीं होता है। ये जल के निचले सतह (तलहटी) में रहते हैं और अपने पास आने वाले शिकार को पकड़ लेते है। यह अपने शरीर को आवश्यकता अनुसार बदलकर जल में गति करने के लिए अपने शरीर को धारा रेखीय बना लेते हैं।

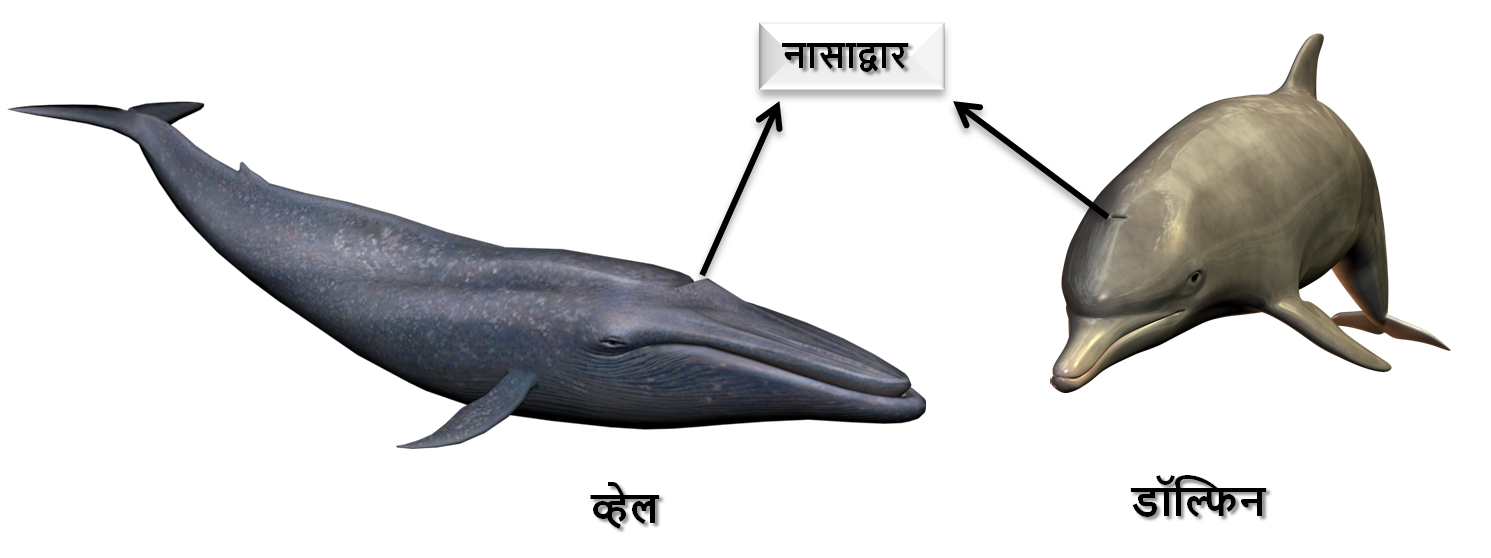

जल में श्वसन के लिए सभी जलीय जंतुओं में गिल (गलफड़े) होते है। परन्तु व्हेल और डॉल्फिन में गिल नहीं पाये जाते, इनके सिर के ऊपरी हिस्से में नासाद्वार या वातछिद्र होता है, जिसके द्वारा ये जल की सतह में आकर साँस लेते हैं और छोड़ते हैं। ये जीव बहुत लम्बे समय तक जल में बिना साँस लिए रह सकते हैं। केवल समय-समय पर साँस लेने के लिए सतह पर आते है और स्वच्छ वायु अंदर भरते है। जब व्हेल सतह पर आकर साँस बाहर छोड़ते है, तो वायु के साथ जल भी तेज फौवारे के समान दिखाई पड़ता है।

तालाब एवं झील : आप यदि गांव गए होंगे, तो वहाँ के तालाबों में आपने बहुत से पौधे देखे होंगे। जिनमें पुष्प खिले होते है जैसे कमल। कुछ पौधे जल के अंदर वृद्धि करते है और कुछ पौधे की जड़ें जल में तैरते हुए ही वृद्धि करते है। जलीय पौधे, स्थलीय पौधों से बहुत भिन्न होते हैं। स्थलीय पौधों की जड़ें मिट्टी से जल और खनिज का अवशोषण करती है, परन्तु जलीय पौधों की जड़ों का कार्य पौधे को जल के अंदर मिट्टी में जमाये रखना है। इसलिए जलीय पौधों में जड़ों का आकार छोटा होता है।

जलीय पौधों का तना खोखला, लम्बा और हल्का होता है। इनका तना जल की सतह तक वृद्धि करता रहता है तथा फूल और पत्तियाँ जल के ऊपर ही तैरती रहती है। कुछ पौधे पूर्ण रूप से जल के अंदर ही वृद्धि करते है। इनकी पत्तियाँ लम्बी और पतली रहती है। नर्म और लचीली होने की वजह से जल की धारा के साथ बहती रहती है, जिससे उन्हें जल के प्रवाह से कोई हानि नहीं होती है।

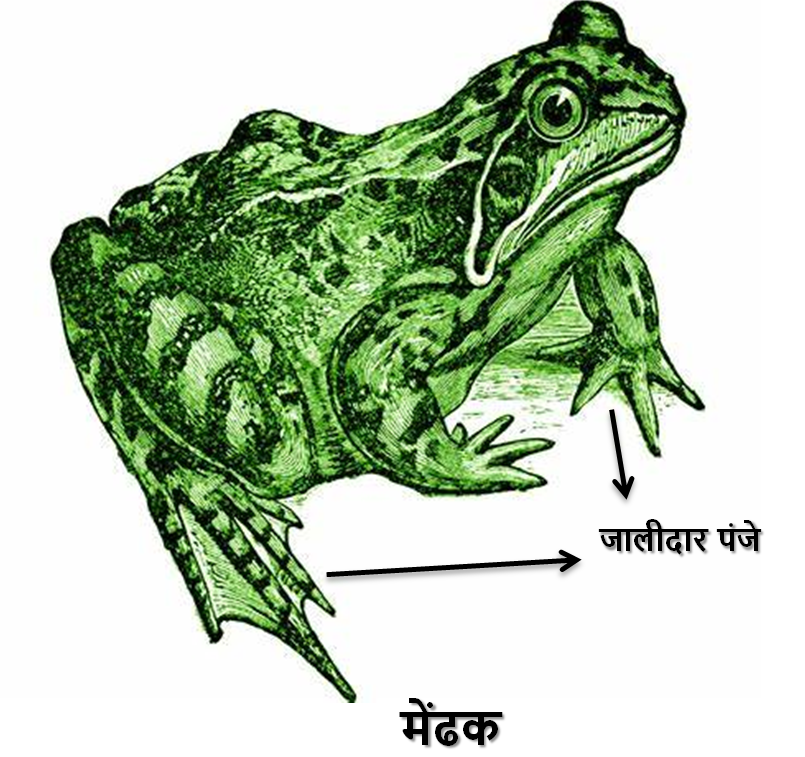

बच्चों मेंढक तो आप सभी जानते होंगे। यह तालाब में रहने वाला एक जंतु है। जो जल और स्थल दोनों में ही जीवित रह सकता है। इनके शरीर की बनावट इन्हे दोनों स्थानों में रहने में मदद करती है। मेंढक के पिछले पैर मजबूत होते हैं, जो इसे कूदने में सहायता करते हैं तथा इसके पंजे जालीदार और फैले हुए होते है, जिसकी सहायता से ये जल में अच्छी तरह तैर सकते है। इस प्रकार ये दोनों स्थान के लिए अनुकूलित होते है।

सारांश

- जिनमें श्वसन, भोजन ग्रहण करना, उत्सर्जन, प्रजनन, गति, वृद्धि आदि क्रियाएँ होती है, वे सभी सजीव कहलाते है और जिनमें ये सभी क्रियाएँ नहीं होती है, उन्हें निर्जीव कहते हैं।

- किसी स्थान के चारों ओर के वातावरण को उसका परिवेश कहते हैं।

- सजीवों की विशेष संरचना या विशेष गुण जो उन्हें अपने परिवेश में रहने में सहायक होते है, अनुकूलन कहलाते है।

- भिन्न-भिन्न जीवों में अनुकूल भी भिन्न-भिन्न होता है।

- किसी स्थान का परिवेश जिसमें जंतु एवं पेड़-पौधे रहते है, उन्हें उनका आवास कहते है।

- विभिन्न प्रकार से जंतु एवं पौधे एक ही आवास में एक साथ रह सकते है।

- पौधे, जीव-जंतु और सूक्ष्म जीव ये तीन आवास के जैव घटक है।

- चट्टान, मिट्टी, जल, वायु ये सभी निर्जीव वस्तुएँ आवास के अजैव घटक है।

- आवास को दो भागों में बाँटा जा सकता है- स्थलीय आवास और जलीय आवास।

- वन, घास के मैदान, तटीय क्षेत्र, मरुस्थल और पर्वतीय क्षेत्र ये सभी स्थल आवास के उदाहरण है।

- तालाब, नदी, दलदल, झील, समुद्र ये सभी जलीय आवास के उदाहरण है।