कचरा-संग्रहण एवं निपटान कक्षा 6 विज्ञान

भूमिका

बच्चों हम अपने दैनिक जीवन में बहुत अधिक मात्रा में कूड़ा कचरा या अपशिष्ट पदार्थ बाहर खुले वातावरण में फेंक देते हैं, परन्तु क्या ऐसा करना सहीं है ? उस कूड़े कचरे में कुछ उपयोगी वस्तुएँ भी हो सकती हैं, जिन्हें पुनः चक्रण द्वारा उपयोग किया जा सकता है।

ठोस कूड़े कचरे को ऐसे ही सीधे वातावरण में फेकना हानिकारक होता है। इसका सहीं निपटान करना बहुत ही आवश्यक होता है। तो बच्चों आज इस अध्याय में हम दैनिक जीवन में फेंके जाने वाले ठोस कूड़े-कचरे तथा उनके पुनः चक्रण एवं निपटारे के बारे में पढ़ेंगे।

कूड़ा कचरा या अपशिष्ट पदार्थ

हम अपने दैनिक जीवन में बहुत सी विभिन्न प्रकार की वस्तुओं का उपयोग करते हैं, जिनके उपयोग के बाद कुछ अवांछित एवं अनुपयोगी ठोस पदार्थ उत्पन्न होते हैं। इन अवांछित पदार्थों को ठोस अपशिष्ट पदार्थ या कचरा कहते हैं। कुछ ऐसी भी वस्तुएँ होती हैं, जिन्हें हम अपने लिए उपयोगी नहीं मानते उन वस्तुओं को भी हम कचरे में फेंक देते हैं। अतः ऐसे सभी ठोस पदार्थ जो हमारे लिए उपयोगी नहीं होते हैं, उन्हें हम कचरा कहते हैं।

दैनिक जीवन में हम बहुत ही अधिक मात्रा में कचरा फेंकते हैं। जैसा कि आपने अपने घरों में देखा होगा, रोज एक बाल्टी में या थैले में कचरा बाहर फेंका जाता है। पुराने कपड़े, खिलौने, जूते, बैग आदि को कचरे में फेंक देते हैं। खाने पीने की चीजें जो हम पॉलीथीन (पैकिंग) में बाजार से लेकर आते हैं, फिर उस पॉलीथीन (पैकिंग) को कचरे में फेंक देते हैं। सार्वजनिक स्थानों में मूँगफली एवं केले के छिलके को सड़कों में फेक देते हैं। किताब में लिखते समय कुछ गलत लिखा जाने पर या स्याही फैल जाने पर पेज फाड़ कर फेंक देते हैं।

इन सभी के अलावा भी हम रोज बहुत सारा कचरा अपने आस-पास वातावरण में फेंकते हैं। यह हमारे लिए एंव सभी पशु-पक्षी तथा साथ ही साथ हमारे पर्यावरण के लिए बहुत ही हानिकारक हो सकते हैं। अतः कचरे का सहीं निपटान करना बहुत ही आवश्यक होता है।

कचरे का निपटान

बच्चों हम जो हमारे घरों, विद्यालयों एवं अन्य स्थानों के आस-पास कचरा फेंकते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि यदि वह कचरा वही जमा होता जाए तो क्या होगा ? कचरे से बहुत ही अधिक प्रदूषण फैलता है, जिसके कारण हमारे स्वास्थ्य एवं पर्यावरण पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है। इससे बचने के लिए कचरे का उचित निपटान करना बहुत ही आवश्यक होता है।

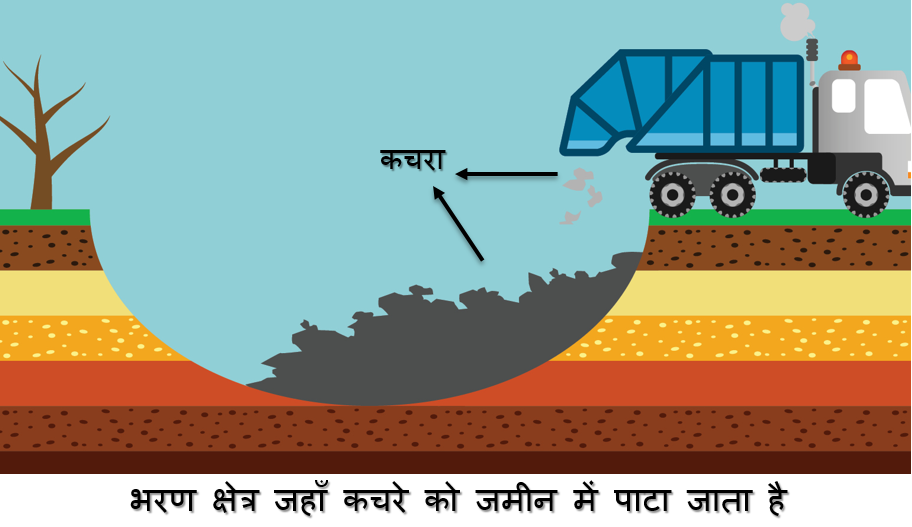

आपने देखा होगा कि हमारे आस-पास की सफाई के लिए सफाई कर्मचारी कचरे को ट्रक एवं बड़ी गाड़ियों में जमा करके वहाँ से दूर ले जाते हैं। कचरे को ऐसे खुले एवं फैले क्षेत्रों में ले जाया जाता है, जहाँ बड़े-बड़े गड्ढे होते हैं। ऐसे क्षेत्रों को भराव क्षेत्र (लैंडफिल) कहा जाता है।

कचरे को इकट्ठा करने के बाद उससे पुनः उपयोग किए जाने वाले पदार्थों को अलग किया जाता है तथा जिन पदार्थों को पुनः उपयोग नहीं किया जा सकता, उन्हें भरण क्षेत्र में डाल दिया जाता है एवं उसे मिट्टी से ढक दिया जाता है। भरण क्षेत्र (लैंडफिल) में पार्क या मैदान बना दिया जाता है क्यूंकी इस क्षेत्र में लगभग 20 वर्षों तक किसी भी प्रकार का भवन या इमारत का निर्माण नहीं किया जाता है।

आपने देखा होगा कि कुछ पार्कों में, शहरों में, नगरों में नगरपालिकाओं द्वारा दो कचरा रखने के डिब्बे दिए जाते हैं, जिन्हें कूड़ादान या अंग्रेजी में डस्टबिन कहते हैं। इनमें से एक नीले रंग का होता है तथा एक हरे रंग का होता है। इसके माध्यम से पुनः उपयोग किए जा सकने वाले कचरे जैसे - प्लास्टिक, काँच, लोहा आदि एवं पुनः उपयोग न किए जा सकने वाले कचरे जैसे - रसोई से निकलने वाला कचरा, मानव अपशिष्ट आदि को अलग-अलग डिब्बों मे डाला जाता है। जिससे इनकी पहचान करके इनका निपटान आसानी से किया जा सकता है।

नीले डब्बे में पुनः उपयोग किए जा सकने वाले अपशिष्टों को डाल जाता है तथा हरे डब्बे में ऐसे कचरे को डाला जाता है, जिसका विघटन हो जाता है। जमीन में बने भरण क्षेत्रों में कचरे को जमीन में दबा दिया जाता है, जिससे जमीन के अंदर कचरे का विघटन होता है। आगे हम विघटन के बारे में पढ़ेंगे।

कचरे का विघटन

विघटन एक एसी प्रक्रिया होती है, जिसमें कोई पदार्थ धीरे-धीरे सूक्ष्म भागों में विभाजित होने लगता है या विगलित (गलन) होने लगता है। कचरे में सभी प्रकार के पदार्थ पाए जाते हैं, जिनमें से कुछ पदार्थ मिट्टी की उपस्थिति में विगलित होते हैं तथा कुछ पदार्थ अविगलित होते हैं। आइए इनके बारे में जानें -

जैव अविघटनशील या अविगलित : कचरे में उपस्थित ऐसे पदार्थ जो जैविक रूप से मिट्टी में विघटित नहीं होते हैं या मिट्टी में नहीं गलते हैं, उन्हें जैव अविघटनशील या अविगलित पदार्थ कहते हैं। जैसे - काँच एवं शीशे के टुकड़े, कीलें, टूटे-फूटे खिलौने, पुराने जूते, कपड़े, पॉलीथीन, लोहे तथा एलुमिनियम की वस्तुएँ आदि सभी पदार्थ जैव अविघटनशील या अविगलित पदार्थ होते हैं। इन्हें कचरे से पृथक कर लिया जाता है।

जैव विघटनशील या विगलित पदार्थ : कचरे में उपस्थित ऐसे पदार्थ जो जैविक रूप से मिट्टी में विघटित हो जाते हैं या मिट्टी में प्राकृतिक रूप से गल जाते हैं, उन्हें जैव विघटनशील या विगलित पदार्थ कहते हैं। सामान्यतः घरों की रसोई से निकलने वाले अपशिष्ट पदार्थ जैसे - सब्जियों के छिलके, चाय की पत्ती, अण्डे के खोल, बचा हुआ खराब भोजन आदि सभी जैव विघटनशील या विगलित पदार्थ होते हैं। अतः इन्हें भरण क्षेत्र (लैंडफिल) में दबा दिया जाता है।

विगलित कचरा लंबे समय तक जमीन में दबे रहने से विघटन की प्रक्रिया में सड़ने लगते है, जिसके कारण इनसे तेज दुर्गंध निकलती है। यदि इन्हें कुछ समय के पश्चात खोदकर देखा जाए, तो इनके रंग रूप में परिवर्तन हो जाता है एवं इनसे दुर्गंध (बदबू) आने लगती है।

नीचे एक सूची दी गई है, जिसमें देखकर समझा जा सकता है कि कचरे के कौन-कौन से पदार्थ जैव विघटित होते हैं और कौन से जैव अविघटित होते हैं -

कंपोस्ट खाद

जैसा की हमने पढ़ा की कचरे के कुछ पदार्थों को जमीन में गड्ढों में दबा दिया जाता है, जिससे सूक्ष्म जीवों द्वारा उनका विघटन हो जाता है। विघटन की प्रक्रिया के पश्चात जो जैव विगलित कचरा होता है अर्थात कचरा पूर्ण रूप से गल जाता है एवं उससे दुर्गंध आना बंद हो जाता है, तब वह जैविक खाद में परिवर्तित हो जाता है। खाद तो आप जानते ही होंगे, यह पौधों को पोषक प्रदान करता है। खाद को मिट्टी में मिलाया जाता है, जिससे पौधे पोषक प्राप्त करते हैं। इस प्रकार कचरे से खाद बनने की प्रक्रिया को कंपोस्टिंग कहते हैं।

कंपोस्ट खाद एक प्राकृतिक रूप से तैयार किया गया खाद होता है, जो पौधों के लिए उपयोगी सभी पोषक तत्व उन्हें मिट्टी में उपलब्ध कराता है। इसे बनाने में भी बहुत ही कम लागत आती है क्यूंकी कपोस्ट खाद को कचरे की कंपोस्टिंग से प्राप्त किया जाता है, जो अनुपयोगी अपशिष्ट पदार्थ होते हैं। प्राकृतिक रूप से निर्माण होने के कारण इसमें लागत बहुत ही कम आती है, केवल समय अधिक लगता है।

वर्मिकंपोस्टिंग खाद

कपोस्ट खाद बनाने के लिए एक और विधि का उपयोग किया जाता है, जिसके लिए केंचुआ नामक जीव की सहायता से कंपोस्ट खाद बनाया जाता है। यह तो आपने सुना ही होगा कि केंचुआ किसानों का सबसे अच्छा मित्र होता है। केंचुए की एक प्रजाति लाल केंचुआ द्वारा कचरे को कंपोस्ट खाद में परिवर्तित किया जाता है। खाद बनाने की इस विधि को वर्मिकंपोस्टिंग या कृमिकंपोस्टिंग कहते हैं। इसे हम अपने घर, विद्यालय एवं फार्म में भी तैयार कर सकते हैं।

लाल केंचुआ : वर्मिकंपोस्ट बनाने की विधि के बारे में जानने से पहले हम लाल केंचुए के बारे में अध्ययन कर लेते है क्यूंकी लाल केंचुआ ही वर्मिकंपोस्टिंग का मुख्य घटक है। लाल केंचुए गीले एवं नमी वाले स्थानों में जीवित रहते हैं। यदि उन्हें अधिक गर्म या सूखे अथवा अधिक ठण्डे स्थानों में रखा जाए, तो वे जीवित नहीं रह पाएंगे। उन्हें नमी की आवश्यकता पड़ती है। यदि केंचुए की अच्छे से देखभाल की जाए, तो एक ही महीने में इनकी संख्या दोगुनी तक हो जाती है।

लाल केंचुए अपशिष्ट पदार्थों को खाकर खाद का निर्माण करते हैं। लाल केंचुए में दाँत नहीं पाए जाते हैं अतः इनमें कुछ विशेष संरचना पायी जाती है, जिसे गिजर्ड कहते हैं। केंचुए में गिजर्ड भोजन को पीसने में सहायता करता है। सब्जियों तथा फलों के सड़े-गले छिलके, उपयोग किए जाने के बाद बचने वाले चाय एवं कॉफी के पत्ते, मृत पेड़-पौधे, खेत व बगीचे के खरपतवार आदि सभी लाल केंचुए के भोजन होते हैं। एक लाल केंचुआ एक दिन में अपने शरीर के भार के बराबर भोजन खा सकता है।

वर्मिकंपोस्ट बनाने की विधि : वर्मिकंपोस्ट खाद को हम घर, प्रयोगशाला, विद्यालय में भी तैयार कर सकते हैं। इसे तैयार करने के लिए एक जगह जहाँ न अधिक गर्मी हो और न ही अधिक ठण्ड हो ऐसे स्थान में एक गड्ढा खोद सकते हैं या लकड़ी के किसी बॉक्स में भी तैयार कर सकते हैं, जहाँ हम लाल केंचुए के लिए आवास (घर) का निर्माण करेंगे।

सबसे पहले गड्ढे अथवा बॉक्स की निचली सतह या तली को तैयार करते हैं, जिसके लिए तली में कोई जाली या रेत की 1-2 सेंटीमीटर परत बिछा देते हैं। निचली परत के लिए हम पेड़ की सुखी डालियों, पत्तियों, गोबर, समाचार पत्र या कागज के टुकड़ों का भी उपयोग कर सकते हैं। लेकिन प्लास्टिक, कार्टन या एल्यूमिनियम की पन्नी का प्रयोग नहीं करना चाहिए।

अब निचली परत बिछ जाने के बाद उसके ऊपर फलों तथा सब्जियों के छिलके आदि अपशिष्टों को डाल देते हैं तथा ऊपर से जल छिड़कते हैं। जल केवल इतना ही छिड़कते हैं ताकि वहाँ नमी बनी रहे। अधिक जल छिड़कने से सभी पदार्थ बहने लगेंगे। बॉक्स के अंदर अपशिष्ट पदार्थों को दबाकर नहीं भरना चाहिए, इसे पोला की रहने देना चाहिए। जिससे इसमें रिक्त स्थान रहे, जहाँ वायु और नमी दोनों उपस्थित हो।

इस प्रकार अब लाल केंचुओं का आवास (घर) तैयार हो जाता है। कुछ लाल केंचुए खरीद कर उन्हें इस बॉक्स में डाल देते हैं एवं केंचुओं को डालने के बाद इसे जूट के बोरे से या घास से ढक देते हैं। केंचुओं को और भोजन की आवश्यकता होती है। इसके लिए मृत पौधे, चाय एवं कॉफी के अपशिष्ट, सड़े-गले फल एवं सब्जी, घास आदि को डाल देते हैं। लाल केंचुए के भोजन को थोड़ा अंदर डालकर देना अच्छा होता है।

केंचुए के आवास में नमक, आचार, तेल, सिरका, माँस, दूध से बने पदार्थ नहीं डालना चाहिए क्यूंकी इनसे रोगकारक जीवाणु उत्पन्न होने लगते हैं। इसलिए इन पदार्थों को लाल केंचुए को भोजन के रूप में नहीं देना चाहिए। केंचुए के भोजन में अण्डे के खोल एवं समुद्री शंख या सीपी का चूरा मिला देने से ये गिजर्ड में पहुँचकर भोजन को पीसने में सहायता करते हैं। थोड़े-थोड़े समय में बॉक्स में डाले अपशिष्टों को ऊपर नीचे हिलाते रहना चाहिए।

3-4 सप्ताह में बीच-बीच में इस बॉक्स अथवा गड्ढे का अवलोकन करते रहना चाहिए। जब आपको बॉक्स के अंदर का अपशिष्ट मिट्टी के समान पोल दिखाई देगा, तब आपका वर्मिकंपोस्ट खाद बनके तैयार हो जाएगा। इसे निकालने के लिए कुछ अपशिष्टों को एक किनारे में डाल देते हैं, जिससे सभी कृमि या केंचुए एक किनारे में चले जाते हैं तथा खाद को बाहर निकाल लेते हैं। इसे कुछ घंटों के लिए धूप में सुखा लेते हैं। अब यह पूरी तरह तैयार हो जाता है। अन्य सभी बचे हुए केंचुओं से हम और भी खाद बना सकते हैं या फिर इन्हें किसी किसान को दे सकते हैं।

वर्मिकंपोस्ट खाद के लाभ : वर्मिकंपोस्ट खाद के लाभ निम्न लिखित हैं -

- इस वर्मिकंपोस्ट खाद का उपयोग हम घरों में रखे गमलों में, बगीचों में अथवा खेतों में कर सकते हैं। यह पौधों के लिए बहुत ही उपयोगी होता है।

- इस प्रकार बना कंपोस्ट खाद बाजार में बिकने वाले रासायनिक खाद से बहुत ही सस्ता होता है और पौधों के लिए भी बहुत ही उपयोगी होता है।

- वर्मिकंपोस्ट खाद प्राकृतिक रूप से तैयार होता है, इसमें किसी भी प्रकार का रासायनिक पदार्थ नहीं होता है।

- इसमें बहुत से पोषक तत्व होते हैं, जो पौधों की वृद्धि में सहायक होते हैं।

- वर्मिकंपोस्ट खाद के निर्माण से कचरे का उचित निपटान हो जाता है।

कचरे को जलाना

बच्चों आपने अपने घरों एवं विद्यालय के आस-पास कचरे को जलाते देखा ही होगा। यदि आपको याद हो तो उस जलते कचरे से काला धुआँ निकलता है, जो बहुत ही बदबूदार होता है। यह सेहत के लिए बहुत ही हानिकारक होता है, साथ ही हमारे पर्यावरण के लिए भी बहुत ही हानिकारक होता है। कुछ किसान फसल कटाई के बाद पौधों के बचे हिस्से को खेत में ही आग द्वारा जला देते हैं। यह बिल्कुल ही गलत है, इससे वायु प्रदूषित होती है।

कचरे को जलाने से अधिक मात्रा में धुआँ निकलता है तथा बहुत सी जहरीली गैसें वातावरण में फैल जाती है, जो सभी जीव-जंतुओं के स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव डालते हैं। हमें इस पर रोक लगाना चाहिए। कचरे का सहीं निपटान करके उसे कंपोस्ट में परिवर्तित करना चाहिए।

सोचिए और फिर फेंकिए

क्या आपने कभी सोच है कि हम कितना कचरा उत्पन्न करते हैं ? हमारे देश में प्रत्येक व्यक्ति प्रतिदिन लगभग 400 ग्राम से 500 ग्राम तक कचरा उत्पन्न करता है। बढ़ती हुई जनसंख्या के कारण सभी वस्तुओं का उपयोग भी बढ़ता जा रहा है, जिसके साथ कचरे में भी वृद्धि होती जा रही है। कचरे का अच्छे से एक स्थान में संग्रहण करना तथा उसका उचित निपटान करना बहुत ही आवश्यक है। जिन वस्तुओं का पुनः उपयोग किया जा सकता है, उन्हें व्यर्थ कचरे में नहीं फेंकना चाहिए।

हम अपने दैनिक जीवन में बहुत सी वस्तुएँ उपयोग में लाते हैं। जिनमें से हम कुछ वस्तुओं को पुराने होने के बाद उपयोग नहीं करते तथा कचरे में फेंक देते हैं। जैसे - पुराने कपड़े, किताबें, लकड़ी की वस्तुएँ, कील आदि। हमें वस्तुओं को कचरे मे फेंकने से पहले एक बार सोच लेना चाहिए कि क्या इसका हम उपयोग कर सकते हैं ? चाहे वह किसी अन्य नए वस्तु के निर्माण के लिए ही क्यों न हो।

पुरानी वस्तुओं को हम ऐसे ही व्यर्थ समझकर कचरे में फेंक देते हैं परन्तु उन पुरानी वस्तुओं से हम बहुत सी नई वस्तुओं का निर्माण कर सकते हैं। जैसे - पुराने चीज़ों से बनाई गई फाइलें, पेंसिल की छीलन से बधाई कार्डों पर बनाए सुंदर फूल, पुराने कपड़ों से बनाई गई चटाइयाँ, पॉलीथीन की थैलियों से बनाई गई टोकरियाँ, विवाह के निमंत्रण पत्रों से बनाई गई डायरी और भी बहुत सी नई वस्तुएँ बनाई जा सकती हैं।

इस कारण से हमें चीजों को कचरे में फेंकने से पहले उनके बारे में सोचना चाहिए कि सहीं में ये वस्तुएँ फेकने के योग्य है या नहीं ? ऐसा करके आप बहुत से पदार्थों को खराब होने से बचा सकते हैं। यह कम कचरा उत्पन्न करने की ओर एक कदम हो सकता है।

कागज का पुनः चक्रण

बच्चों क्या आप जानते हैं कि कागज किनसे बनाए जाते हैं ? कागज वृक्षों को काटकर बनाए जाते हैं। हम जीतने अधिक कागज को बर्बाद करेंगे, पर्यावरण से उतने अधिक वृक्ष कम होते जाएंगे। जो हमारे लिए तथा हमारे पर्यावरण के लिए बिल्कुल भी उचित नहीं है। अतः हमें कागज का सहीं तरीके से उपयोग करना चाहिए। कागज को कचरे में नहीं फेंकना चाहिए क्यूंकी इसका पुनः चक्रण किया जा सकता है।

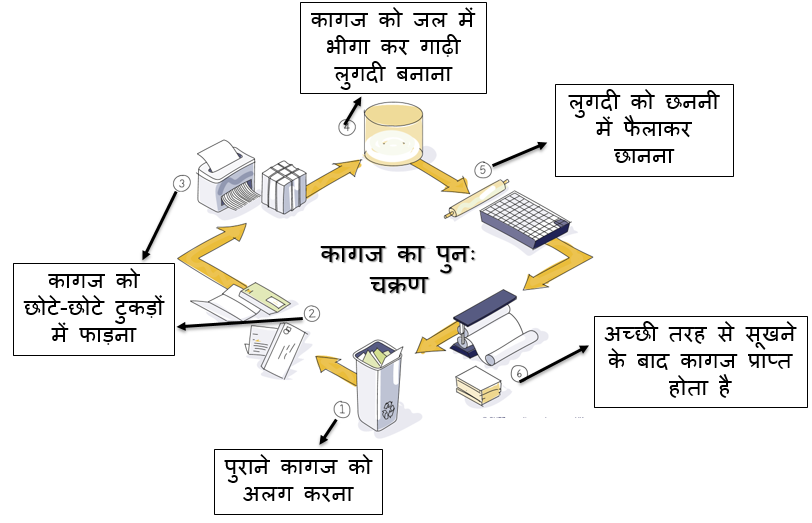

कागज का पुनः चक्रण करके हम फिर से कागज को प्राप्त कर सकते हैं, जिससे नए कागज बनाने के लिए वृक्षों को कटने से बचाया जा सकता है। क्या आपने कभी कागज का पुनः चक्रण किया है ? कागज के पुनः चक्रण के लिए एक विधि होती है, आइए कागज के पुनः चक्रण की विधि को जानें।

कागज के पुनः चक्रण की विधि : कागज के पुनः चक्रण के लिए हम पुराने समाचार पत्र, लिफ़ाफ़े, पुरानी किताबें, कागज के बने थैले, मैगजीन आदि कागज से बनी सभी पुरानी वस्तुओं को इकट्ठा करते हैं। कुछ कागजों में प्लास्टिक की पन्नी लगी होती है, हम इसका उपयोग पुनः चक्रण के लिए नहीं करते। हमें एक जाली या इसके स्थान पर एक बड़ी छननी की आवश्यकता होती है।

इकट्ठा किए गए सभी कागजों को छोटे-छोटे टुकड़ों में काट या फाड़ लेते हैं, फिर इसे एक बाल्टी या टब में डालकर इसमें जल डाल देते हैं। कागज के टुकड़ों को 1 दिन के लिए जल में डूबे रहने देते हैं। दूसरे दिन जब कागज पूरी तरह से भीग जाता है, तब इसे अच्छे से मिलाकर गाढ़ी लुगदी बना लेते हैं।

रंगीन कागज प्राप्त करने के लिए लुगदी में किसी भी प्रकार का पसंदीदा रंग मिला सकते हैं, जिससे प्राप्त होने वाला कागज रंगीन और आकर्षक हो जाएगा। फिर इस लुगदी को बड़ी जाली या छननी में डालकर अच्छे से फैला लेते हैं। छननी की सहायता से जल बह जाता है एवं कागज की लुगदी रह जाती है। इसे समान रूप से फैलाने के लिए छननी को थोड़ा ठोक सकते हैं। जल को अच्छे से सुखाने के लिए इसके ऊपर कपड़ा फैला सकते हैं, जिससे कपड़ा लुगदी के अतिरिक्त जल को सोख लेगा।

अब जब अच्छे से लुगदी से जल निकल जाए, तो इसे छननी से सावधानीपूर्वक अलग निकाल लेते हैं। फिर इसे धूप में फैलाकर रख देते है और सभी किनारों को अच्छे से दबा देते हैं, जिससे कागज सूखने पर मुड़े नहीं। जब कागज पूरी तरह सुख जाए, तब आप देखेंगे कि पुराने कागज के पुनः चक्रण द्वारा नया रंगीन एवं आकर्षक कागज प्राप्त किया जा सकता है। जिसका उपयोग हम विभिन्न कार्यों के लिए कर सकते हैं।

प्लास्टिक वरदान या अभिशाप

प्लास्टिक के बारे में तो हम सभी जानते हैं। हम अपने दैनिक जीवन में प्लास्टिक से बनी बहुत सी वस्तुओं का उपयोग करते हैं, जिसके कारण हम प्लास्टिक के बिना जीवन की कल्पना भी नहीं कर सकते। प्लास्टिक हमारे लिए बहुत ही उपयोगी होता है, परन्तु हम जानते हैं कि प्लास्टिक का विघटन नहीं किया जा सकता। कुछ प्लास्टिकों का पुनः चक्रण करना संभव होता है। लेकिन कुछ ऐसे भी प्लास्टिक होते हैं, जिनका पुनः चक्रण नहीं किया जा सकता।

हम अपने सभी कार्यों के लिए प्लास्टिक से बनी वस्तुओं पर निर्भर हो गए हैं। क्यूंकी हमारे रोजमर्रा में उपयोग होने वाली अधिकांशतः वस्तुएँ जैसे - दाँत साफ करने वाले ब्रुश, बाल्टी, खिलौने, चप्पल, पॉलीथीन बैग, बोतल, पैन आदि सभी वस्तुएँ प्लास्टिक से ही बनी होती हैं। यदि हम प्लास्टिक से बनी वस्तुओं की सूची बनाए तो लगभग सभी वस्तुएँ ही उस सूची में शामिल हो जाएंगी। वाहनों से लेकर वायु विमानों तक सभी में प्लास्टिक का उपयोग किया जाता है।

समस्या ये नहीं है कि हम प्लास्टिक से बनी वस्तुओं का उपयोग करते हैं। समस्या यह है कि हम प्लास्टिक से बनी अधिकाधिक वस्तुओं का उपयोग करते हैं। प्लास्टिक हमारे लिए वरदान है, यदि हम इसके लाभ और हानि दोनों पर ध्यान दें। हम सभी जानते हैं कि प्लास्टिक हमारे स्वास्थ्य के साथ पर्यावरण के लिए भी हानिकारक है परन्तु फिर भी हम इसका उपयोग अधिक मात्रा में करते हैं।

प्लास्टिक के दुष्प्रभाव : - प्लास्टिक के फायदों के साथ प्लास्टिक के बहुत ही ज्यादा दुष्प्रभाव भी होते हैं। जिनमें से कुछ निम्न हैं -

- हम बाजार से कुछ सामान या खाने पीने की चीजें लेते हैं, ये खाद्य पदार्थ प्लास्टिक की रंगीन थैलियों में दिया जाता है। प्लास्टिक की थैलियाँ खाना रखने के योग्य नहीं होते हैं, इनमें रखा हुआ भोजन हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है। बहुत से दुकानदार प्लास्टिक की एसी थैलियों का उपयोग करते हैं, जिनका उपयोग पहले भी अन्य कार्यों के लिए किया जा चुका होता है।

कभी-कभी कचरा बीनने वाले लोगों द्वारा एकत्रित किए गए प्लास्टिक की थैलियों को धोकर इनका उपयोग किया जाता है। अब आप समझ सकते हैं कि इस प्रकार के पुनः चक्रण वाली प्लास्टिक की थैलियों में खाना रखना कितना हानिकारक हो सकता है, इसलिए कोई भी खाद्य पदार्थ लेते समय दुकानदार से खाद्य पदार्थ रखने वाली थैली की ही मांग करना चाहिए। - सभी प्रकार के प्लास्टिक को जलाने पर बदबूदार काले धुएँ के साथ अनेक हानिकारक गैसें भी निकलती हैं, जो सभी जीव जंतुओं के लिए बहुत ही हानिकराक होती है। यह मनुष्य में कैंसर का कारण भी बन सकती है। प्लास्टिक से बनी वस्तुओं को खुले में नहीं जलाना चाहिए। सरकार ने भी प्लास्टिक के पुनः चक्रण के लिए विशेष दिशा निर्देश जारी किए हैं। जिनका सख्ती से पालन करना चाहिए।

- आपने देखा होगा कि घरों में रसोई के अपशिष्टों को प्लास्टिक की थैलियों में भर कर बाहर खुले में फेंक दिया जाता है। जिससे बाहर घूमते आवारा पशु भोजन की तलाश में इन थैलियों की ओर जाते हैं तथा अंदर के पदार्थ के साथ प्लास्टिक की थैलियों को भी खा जाते हैं। शरीर इस प्लास्टिक को पचा नहीं पता, जिसके कारण कभी-कभी उनकी मृत्यु भी हो जाती है।

- बाहर खुले में जैसे सड़कों एवं अन्य स्थानों में फेंकी गई प्लास्टिक की थैलियाँ वर्षा के जल के साथ बहकर नालियों में जाकर जाम हो जाती है, जिसके कारण जल निकासी बंद हो जाता है। ऐसी स्थिति में जल जमाव की समस्या उत्पन्न होती है। जब बहुत ही तेज वर्षा होती है, तब बाढ़ जैसी विपदा (बड़ी समस्या) का सामना करना पड़ सकता है। अतः प्लास्टिक का अंधाधुंध उपयोग एक बहुत ही बड़ी समस्या है।

प्लास्टिक एवं कचरे से होने वाली समस्या को रोकने के उपाय

यदि हमें भविष्य में प्लास्टिक के अंधाधुंध उपयोग से होने वाली समस्याओं से बचना है, तो उसके लिए हमें कुछ बहुत ही ठोस कदम उठाने होंगे। प्लास्टिक एवं कचरे के उपयोग से होने वाली समस्या को रोकने के उपाय निम्न हैं -

- प्लास्टिक की थैलियों का कम से कम मात्रा में उपयोग करना चाहिए। इसके लिए हमें थैलियों को अच्छे से साफ करके पुनः उपयोग करना चाहिए।

- बाजार में दुकानदारों को कागज की थैलियों का उपयोग करने के लिए जागरूक करना चाहिए तथा सामान लाने के लिए अपने साथ कपड़े या कागज के थैले ले जाना चाहिए।

- हमें खाद्य पदार्थों को रखने के लिए प्लास्टिक की थैलियों का उपयोग नहीं करना चाहिए।

- प्लास्टिक की थैलियों या प्लास्टिक से बनी वस्तुओं को कभी भी जलाना नहीं चाहिए एवं यदि कोई प्लास्टिक जलाते हुए दिखाई दे, तो उन्हें ऐसा करने से रोकना चाहिए।

- उपयोग के पश्चात प्लास्टिक की थैलियों को एक जगह एकत्रित करना चाहिए न की यहाँ-वहाँ फेकना चाहिए।

- घरों से निकलने वाले कचरों को प्लास्टिक की पॉलीथीन मे भरकर नहीं फेंकना चाहिए और खुले में तो बिल्कुल नहीं फेकना चाहिए।

- हमें घरों की रसोई से निकलने वाले अपशिष्टों का उपयोग वर्मिकंपोस्ट खाद बनाने के लिए करना चाहिए, जिससे अपशिष्टों का सहीं निपटान हो सके।

- हमें कागज का उपयोग उचित तरीके से करना चाहिए। कागज को व्यर्थ नहीं करना चाहिए। सही पन्नों पर आगे पीछे लिखना चाहिए।

- हमें पुराने कागज को फेंकना नहीं चाहिए, उसका पुनः चक्रण करना चाहिए।

- हमें अपने साथियों, परिवार के सदस्यों तथा पड़ोसियों को भी यह जानकारी प्रदान करना चाहिए कि कम मात्रा में कचरे का उत्पादन करें एवं कचरे का उचित ढंग से निपटान करें।

सारांश

- हमारे द्वारा उपयोग किए जाने वाले पदार्थों से जो अवांछित या अपशिष्ट पदार्थ उत्पन्न होते हैं, उन्हें कचरा कहते हैं।

- ऐसे स्थान जहाँ शहरों, गावों तथा नगरों से एकत्र कचरे को जमीन में बने गड्ढों में दबाया या पाटा जाता है, उस स्थान को भरण क्षेत्र कहते हैं।

- ऐसे कचरे जिन्हें जमीन में पाटने पर विघटित हो जाते हैं, उन्हें जैव विघटनशील कचरा कहते हैं तथा ऐसे कचरे जो विघटित नहीं होते हैं, उन्हें जैव अविघटनशील कचरा कहते हैं।

- घरों की रसोई के अपशिष्टों, पौधों एवं जंतुओं के अपशिष्टों को खाद में परिवर्तित करना कंपोस्टिंग कहलाता है।

- लाल केंचुओं तथा कृमियों द्वारा रसोई अपशिष्टों को खाद में परिवर्तित करना वर्मिकंपोस्ट कहलाता हैं।

- हमारे घरों से निकलने वाले कचरों को अच्छे से सोच समझकर फेंकना चाहिए।

- हम कागज का पुनः चक्रण करके पुनः कागज प्राप्त कर सकते हैं तथा इससे बहुत से उपयोगी वस्तुएँ बनाए जा सकते हैं।

- प्लास्टिक हमारे जीवन का महत्वपूर्ण अंग होने के साथ ही हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत ही हानिकारक भी है।

- हमें कम से कम मात्रा में अपशिष्ट पदार्थ उत्पन्न करना चाहिए तथा इसके दुष्प्रभावों को रोकने के लिए उपाय करना चाहिए।