पौधों में कायिक प्रवर्धन का संक्षेप में वर्णन कीजिए |

पौधों के किसी कायिक भाग से नए पौधे का निर्माण कायिक प्रवर्धन (vegetative propagation) कहलाता है। अनेक बहुवर्षीय शाकीय पादप अपने भूमिगत रूपान्तरणों की सहायता से कांयिक प्रवर्धन द्वारा तीव्र गति से संख्या वृद्धि करते हैं। कायिक प्रवर्धन से उत्पन्न संतति पौधे आकारिकीय एवं आनुवंशिक लक्षणों में जनक पौधे से समानता प्रदर्शित करते हैं। अर्थात् क्लोन होते हैं। पौधों के विभिन्न भाग प्राकृतिक एवं कृत्रिम रूप से प्रवर्धन के लिए उपयोगी होते हैं। मनुष्य स्वयं विभिन्न युक्तियों का प्रयोग करके कृत्रिम कायिक प्रवर्धन करता है।

कायिक प्रवर्धन की कुछ युक्तियाँ निम्नवत् हैं-

1. जड़ों द्वारा (By Roots)-शकरकन्द (Ipomea), डहेलिया (Dahalia), सतावर (Asparagus) की जड़ों पर वर्धा कलिकाएँ (vegetative buds) पायी जाती हैं। ये अनुकूल परिस्थितियों में विकसित होकर नए पौधों को जन्म देती हैं।

2. भूमिगत तनों द्वारा (By Underground Stem)-अनेक शाकीय बहुवर्षीय पौधों के तनें के भूमिगत भाग भोजन संचय करके रूपान्तरित हो जाते हैं। ये कायिक जनन में सहायता करते हैं

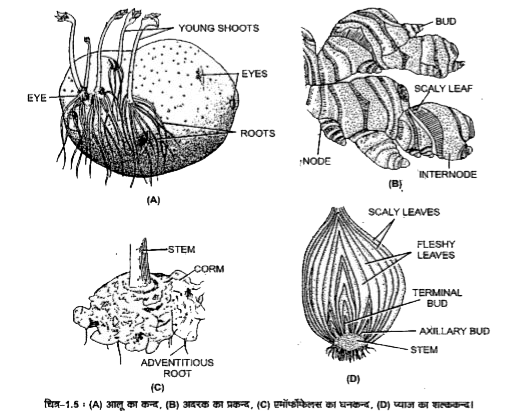

(i) कन्द द्वारा (By tubers)--यह भूमिगत तने का रूपान्तरण है। आलू में तने की शाखाओं के शीर्ष भोजन संचय के कारण फूल कर कन्द (tuber) बनाते हैं। कन्द की सतह पर उपस्थित गर्तों (आँख-eyes) में कलिकाएँ पायी जाती हैं। प्रत्येक कलिका वृद्धि करके एक पादप बनाती है। आलू (Solanum tuberosum) में कायिक प्रवर्धन कन्द द्वारा ही होता है।

(ii) प्रकन्द द्वारा (By rhizome)-यह भूमिगत तने का रूपान्तरण है। प्रकन्द मृदा में क्षैतिज दिशा में वृद्धि करता है। प्रकन्द पर स्पष्ट पर्व व पर्वसन्धियाँ (node and internodes) पायी जाती हैं। पर्व सन्धियों पर शल्कपत्र के कक्ष में कक्षस्थ कलिकाएँ (axillary buds) पायी जाती हैं। अनुकूल परिस्थितियों में कक्षस्थ कलिकाओं से नए पादप विकसित होते हैं। उदाहरण-अदरक (Zingiber), हल्दी (Curcuma domestica), केली, फर्न आदि में।

(iii) घनकन्द द्वारा (By corm)—शाकीय तनों का फूला हुआ आधारीय उर्ध्वाधर भाग (vertical part) घनकन्द कहलाता है। घनकन्द पर अनेक कलिकाएँ होती हैं। घनकन्द को मृदा में रोपित करने पर 3-4 प्ररोह विकसित होते हैं। प्रत्येक प्ररोह के आधार पर घनकन्द बनता है। उदाहरण-केसर (Crocus), एमॉर्कोफेलस (Amorphophallus), ग्लेडियोलस (Gladiolus), अरवी (Colocasia) आदि।

(iv) शल्ककन्द द्वारा (By bulb)—इसमें भूमिगत तना तश्तरीनुमा एवं हासित (reduced) होता है। इस पर एक शीर्षस्थ कलिका तथा अनेक कक्षस्थ कलिकाएँ मांसल शल्कपत्रों के मध्य स्थित होती हैं। भोजन मांसल शल्कपत्रों में संचित होता हैं। अनुकूल परिस्थितियों में कक्षस्थ एवं शीर्षस्थ कलिकाओं से वायवीय प्ररोह विकसित हो जाते हैं। उदाहरण—प्याज (Allium cepa), लहसुन (Allium sativum), ट्यूलिप (Tulip) आदि।

3. अर्द्धवायवीय तनों द्वारा (By Subaerial Stems)—अनेक पौधों के रूपान्तरित अर्द्धवायवीय तने कायिक प्रवर्धन में सहायक होते हैं। ये भूमि की सतह पर रेंगते हुए वृद्धि करते हैं अथवा मृदा के ठीक नीचे रहते हैं। इनकी पर्व सन्धियों से वायवीय शाखाएँ तथा अपस्थानिक जड़ें निकलती हैं। पर्वो के टूट जाने से पर्व सन्धि पर विकसित प्ररोह एक स्वतन्त्र पौधे के रूप में विकसित हो जाता है। अर्द्धवायवीय तनों के रूपान्तरण निम्न प्रकार के होते हैं-

(i) उपरिभूस्तारी या भूप्रसारी (Runners)—ये मृदा की सतह पर रेंग कर फैलते हैं, जैसे-दूबघास (Cynodon), खट्टी-बूटी (Oxalis) आदि।

(ii) अन्तःभूस्तारी (Sucker)-तने के भूमिगत भाग से निकलने वाली शाखाएँ तिरछी होकर मृदा से बाहर निकलती हैं। इनसे विकसित पर्णिल प्ररोह (leafy shoots) पृथक् होकर स्वतन्त्र पौधा बनाते हैं, जैसे—पोदीना (Mentha), गुलदाउदी (Chrysanthemum) आदि।

(iii) भूस्तारी (Stolon)-यह तने के भूमिगत भाग से विकसित होते हैं। भूस्तारी की पर्वसन्धियों से अपस्थानिक जड़ें तथा वायवीय प्ररोह निकलते हैं। भूस्तारी के टूटने से प्रत्येक वायवीय शाखा एक स्वतन्त्र पौधे के रूप में विकसित होती है। जैसे—अरवी (Colocasia), झुमकलता (Passiflora), स्ट्राबेरी (Strawberry)।

(iv) भूस्तारिका (Offset)-इसमें पर्व अपेक्षाकृत छोटे व मोटे होते हैं। ये भूमि के समानान्तर वृद्धि करते हैं। इनके शीर्ष पर पत्तियों का समूह होता है और अधरतल से अपस्थानिक जड़ें निकलती हैं। मुख्य तने के टूटने से भूस्तारिका स्वतन्त्र होकर नया पौधा बनाता है, जैसे-जलीय पादप पिस्टिया (Pistia), जलकुम्भी (Eichornia) आदि।

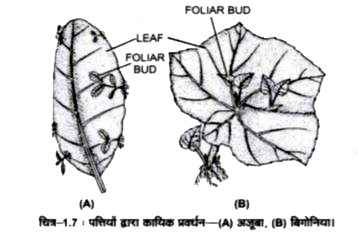

4. पत्तियों द्वारा (By Leaves)-कुछ पौधों की पत्तियाँ भोजन संचित करके मांसल हो जाती हैं। इन पर स्थित पर्ण कलिकाएँ (leaf buds) अनुकूल परिस्थितियों में वृद्धि करके नए पादप का निर्माण करती हैं। अपस्थानिक पर्ण कलिकाओं की स्थिति भिन्न-भिन्न होती है जैसे अजूबा (Bryophyllum) में पर्ण कलिकाएँ पत्ती के किनारों पर, बिगोनिया (Begonia) में पर्ण कलिकाएँ पर्णवृन्त पर स्थित होती हैं।

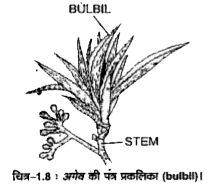

5. पत्र-प्रकलिकाओं द्वारा (By Bulbiis)-अनेक पादपों में कलिकाएँ खाद्य पदार्थ संचित करके पत्र-प्रकलिकाएँ (bulbils) बनाती हैं। ये पत्र-कलिकाएँ मातृ पौधे से पृथक् होकर अनुकूल परिस्थितियों में नए पौधे का निर्माण करती हैं, जैसे खट्टी-बूटी (Oxalis), रतालू (Dioscorea), लिलियम (Lilium bulbiferum) में पर्ण-कलिकाएँ बुलबिल बनाती हैं, जबकि अगेव (Agave), प्याज (Allium cepa), घीक्वॉर (Aloe vera) में पुष्पक्रम की कुछ पुष्प-कलिकाएँ बुलबिल (पत्र-प्रकलिका) बनाती हैं।

6. कृत्रिम कायिक जनन (Artificial Vegetative Reproduction)—जिन पौधों में बीज बनने या बीजों के अंकुरित होने में कठिनाई होती है। उनमें कृत्रिम कायिक प्रवर्धन द्वारा संतति प्राप्त की जाती है। यह निम्नलिखित विधियों द्वारा सम्पन्न किया जाता है -

(i) कलम लगाना (By cutting) -इसमें पौधे के परिपक्व तने या शाखाओं के 20-30 सेमी लम्बे टुकड़े काट कर अनुकूल परिस्थितियों में भूमि में आधे प्राय: तिरछे गाड़ दिए जाते हैं। कुछ दिनों पश्चात् तने की भूमिगत पर्वसन्धि से अपस्थानिक जड़ें निकल आती हैं। वायवीय भाग की पर्वसन्धि पर स्थित कलिका वृद्धि करके नए पौधे का निर्माण करती है। कलम प्रायः बरसात के मौसम में लगायी जाती हैं, जैसे—गुलाब, गुड़हल, नींबू, अनार, अंगूर, कनेर आदि। कलम लगाते समय ऑक्सिन (auxins) का प्रयोग करने पर जड़ें अधिक मात्रा में और अपेक्षाकृत शीघ्र निकलती हैं।

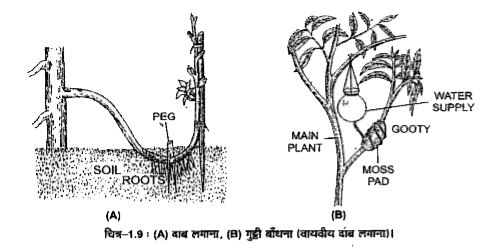

(ii) दाब लगाना (By layering)- इस विधि में मृदा के समीपवर्ती शाखाओं को नीचे झुकाकर जहाँ वह मृदा को छूती हैं, .हल्का-सा छीलकर मृदा में दबा देते हैं। इस भाग को निरन्तर नम बनाए रखते हैं। कुछ दिनों पश्चात् छिले हुए भाग से अपस्थानिक जड़ें निकल आती हैं। इसके पश्चात् शाखा को काटकर मातृ पौधे से पृथक् करके अलग से इसका रोपण कर देते हैं, जैसे—स्ट्राबेरी, अंगूर आदि में।

कुछ पौधों के वायवीय भागों में दाब लगायी जाती है, इसे गुट्टी बाँधना (gooteeing) या गुट्टी लगाना भी कहते हैं। वायवीय शाखा को हल्का-सा छीलकर इसके चारों ओर गीली मिट्टी या मॉस (moss) या रुई लपेटकर पॉलीथीन से ढक देते हैं। मिट्टी या मॉस को नम बनाए रखते हैं। कुछ दिनों पश्चात् इस भाग से जड़ें निकल आती हैं। पर्याप्त जड़ के विकसित हो जाने के पश्चात् जड़ के पीछे से शाखा को काटकर पृथक् कर लेते हैं, इसका रोपण अन्य स्थान पर कर दिया जाता है—आम, लीची, नींबू आदि पौधों में इस विधि का उपयोग किया जाता है।

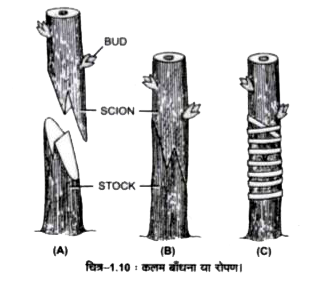

(iii) रोपण द्वारा (By.grafting)-इस विधि में किसी अच्छी नस्ल वाले पौधे की कलम या शियान (scion) को दूसरे सामान्य पौधे के तने या स्कन्ध (stock) पर लगा दी जाती है। दोनों कटे हुए भागों को परस्पर जोड़कर सुतली से बाँधने के पश्चात् सन्धिस्थल पर नम मिट्टी या मोम का लेप कर दिया जाता है। स्कन्ध या स्टॉक (stock) और कलम (scion) को तिरछा काटते हैं।

दोनों भागों की संरचना एक-दूसरे के अनुरूप होनी चाहिए। स्कन्ध (stock) तथा कलम (scion) के सन्धितल पर कुछ दिनों पश्चात् अविभेदित कोशिकाओं का ऊतक बन जाता है इसे कैलस (callus) कहते हैं। दोनों के मध्य जल एवं खाद्य पदार्थों के संचरण में यह सहायता करता है। इस विधि का उपयोग आम, सेब, नाशपाती, अमरूद, अंगूर आदि आर्थिक महत्त्व के पौधों में किया जाता है।

Topper's Solved these Questions

- BOOK - CHITRA PUBLICATIONCHAPTER - जीवों में जनन EXERCISE - अन्य महत्त्वपूर्ण प्रश्नोत्तर (लघु उत्तरीय प्रश्न (Type-I))29videos

जीवों में जनन

- BOOK - CHITRA PUBLICATIONCHAPTER - जीवों में जनन EXERCISE - अन्य महत्त्वपूर्ण प्रश्नोत्तर (लघु उत्तरीय प्रश्न (Type-II))14videos

जीवों में जनन

- BOOK - CHITRA PUBLICATIONCHAPTER - जीवों में जनन EXERCISE - NCERT जीव विज्ञान प्रश्न प्रदर्शिका (Biology Exemplar Problems) पुस्तक से चयनित महत्त्वपूर्ण प्रश्न एवं उनके उत्तर (विस्तृत उत्तरीय प्रश्न)3videos

जीवों में जनन

- BOOK - CHITRA PUBLICATIONCHAPTER - जीव और समष्टियाँEXERCISE - अन्य महत्त्वपूर्ण प्रश्नोत्तर (बहुविकल्पीय प्रश्न)12videos

जीव और समष्टियाँ

- BOOK - CHITRA PUBLICATIONCHAPTER - जैव प्रौद्योगिकी एवं उसके उपयोग EXERCISE - अन्य महत्त्वपूर्ण प्रश्नोत्तर (बहुविकल्पीय प्रश्न)14videos

जैव प्रौद्योगिकी एवं उसके उपयोग

Similar Questions

लैंगिक जनन से क्या आशय है?

View Solutionपादपों में अलैंगिक जनन पर टिप्पणी लिखिए ।

View Solutionअलैंगिक जनन का वर्णन कीजिए ।

View Solutionलकड़ी पर उगने वाले कवक कहलाते हैं:

View Solutionजेनेटिकली इंजीनियर्ड जीवाणु का उपयोग व्यापारिक स्तर पर किसके उत्पादन हेतु किया जाता है

View Solutionयुवा क्रांति के शोले' एकांकी में चित्रित पर्यावरण तथा दहेज प्रशा की समस्याओं का वर्णन कीजिए |

43:43View Solutionटोक्यो की रेल यात्रा का अपने शब्दों में वर्णन कीजिए।

57:41View Solutionनिम्नलिखित प्रश्न का उत्तर संक्षेप में लिखिए:

खीरा काटने में नवाब साहब की विशेषज्ञता का चित्रण अपने शब्दों में कीजिए।30:15View Solutionकन्यादान' कविता का संदेश संक्षेप में लिखिए।

27:23View Solution26 जनवरी, 1931 में कोलकाता में हुए घटनाक्रम की उन बातों का वर्णन कीजिए जिनके कारण लेखक ने डायरी में लिखा, "आज जो बात थी वह निराली थी"।

32:14View Solutionपौधों में जल का ऊपर की ओर गमन

33:08View Solutionबीजाणु जनन|कायिक प्रवर्धन|लैंगिक जनन

52:04View Solutionपौधों में श्वसन तथा साथ ही जानें पौधों में परिवहन

View Solutionपौधों में गतियाँ

View Solutionपौधों में श्वसन#!#पौधों में परिवहन

View Solutionपौधों में श्वसन

View Solution